Das Interview wurde im Rahmen der aktuell laufenden Online-Seminarreihe „Systemtheorie Reloaded“ mit Fritz B. Simon aufgenommen, die von Simon, Weber & Friends veranstaltet wird.

8. April 2021

von Tom Levold

7 Kommentare

8. April 2021

von Tom Levold

7 Kommentare

Das Interview wurde im Rahmen der aktuell laufenden Online-Seminarreihe „Systemtheorie Reloaded“ mit Fritz B. Simon aufgenommen, die von Simon, Weber & Friends veranstaltet wird.

4. April 2021

von Tom Levold

1 Kommentar

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern des systemagazins frohe und entspannte, vor allem gesunde Ostertage!

Tom Levold

Herausgeber systemagazin

3. April 2021

von Tom Levold

Keine Kommentare

WIESBADEN – Existenzängste, soziale Isolation, Stress: Die Corona-Pandemie belastet die Psyche. Schon vor der Corona-Krise nahm die Zahl der Psychotherapeutinnen und -therapeuten in Deutschland zu. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, arbeiteten 2019 hierzulande rund 48 000 Psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten; das waren 19 % mehr als fünf Jahre zuvor. Ihre Zahl stieg seit dem Jahr 2015 stetig jedes Jahr durchschnittlich um 2 000 an.

Viele Menschen wenden sich bei psychischen Problemen nicht direkt an eine Klinik, sondern suchen erst einmal Hilfe bei ambulanten psychotherapeutischen Praxen. 2019 arbeiteten knapp 35 000 Psychotherapeutinnen und -therapeuten – fast drei Viertel – in solchen Praxen. Die restliche Anzahl der Therapeutinnen und -therapeuten verteilte sich auf sonstige (ambulante) Einrichtungen, Krankenhäuser, Vorsorge- und Reha-Einrichtungen oder Verwaltungen.

264 000 Menschen wegen Depression im Krankenhaus

Bereits 2019 wurden allein 264 000 Patientinnen und Patienten mit einer diagnostizierten Depression im Krankenhaus behandelt. Bei gut 106 000 wurde eine depressive Episode diagnostiziert, die übrigen litten unter sogenannten rezidivierenden depressiven Störungen. Damit sind wiederkehrende Depressionen wie die Winterdepression gemeint. Frauen sind mit einem Anteil von 61 % insgesamt stärker von im Krankenhaus behandelten Depressionen betroffen.

Klinikaufenthalte wegen Depression bei Kindern und Jugendlichen haben zugenommen

Kinder und Jugendliche werden bei Berichten über Depressionen in der Corona-Pandemie häufig genannt. Sie leiden besonders unter Isolation durch Kontaktsperren und Homeschooling. Bereits vor der Pandemie hat die Zahl der mit Depressionen im Krankenhaus behandelten Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren überdurchschnittlich stark zugenommen: Während die Zahl aller Patientinnen und Patienten, die mit Depressionen aus dem Krankenhaus entlassen wurden, von 2015 bis 2019 um ein halbes Prozent zunahm (2015: 263 000 Patientinnen und Patienten), erhöhte sie sich bei Kindern und Jugendlichen im selben Zeitraum um 24 % auf 18 000 Patienten und Patienten 2015: 14 500).

Ein Drittel der Therapierenden arbeitete zuletzt in Teilzeit

Insgesamt übten im Jahr 2019 über ein Drittel (18 000) der Therapeutinnen und Therapeuten ihre Tätigkeit in Teilzeit aus, darunter waren knapp 12 000 Frauen (85 %). Fast genauso hoch war der Anteil von Frauen (80 %), die geringfügig als Psychotherapeutinnen beschäftigt waren. Insgesamt betrachtet waren 2019 drei von vier Therapierenden Frauen.

28 % mehr Studierende der Psychologie vom WS 2015/16 bis WS 2019/20

Wie die Zahl der Therapeutinnen und -therapeuten ist auch das Interesse am Studienfach Psychologie stark gestiegen. Das zeigt sich in der Zahl der Studierenden: Im Wintersemester 2019/2020 waren rund 91 000 Studierende im Fach Psychologie eingeschrieben. Das waren 28 % mehr als fünf Jahre zuvor (WS 2015/2016: 71 000). Zum Vergleich: Insgesamt erhöhte sich die Zahl der Studierenden an Hochschulen in Deutschland im selben Zeitraum um 4,8 % auf 2,9 Millionen.

Für den Boom des Psychologiestudiums waren ebenfalls vor allem Frauen verantwortlich. Im WS 2019/20 waren drei von vier Studierenden dieses Studienfachs Frauen. Im Durchschnitt aller Studierenden war nur jede zweite eine Frau (49 %).

Der Großteil der Studierenden studierte auf eine praktische berufliche Tätigkeit hin: Nur 360 Studierende (0,4 % aller Psychologiestudierenden) wählten im WS 2019/20 die Prüfungsgruppe Lehramt. Im Prüfungsjahr 2019 absolvierten 15 900 Studierende der Psychologie erfolgreich eine Abschlussprüfung, davon etwa ein Drittel (5 900) mit dem Masterabschluss.

Methodischer Hinweis:

Die Daten zu den Psychotherapeutinnen und -therapeuten beziehen sich auf die Gruppe der Psychologischen Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten. Ärztliche Psychotherapeuten, deren Qualifikation über ein Medizinstudium und anschließende Weiterbildungen erfolgt, werden nicht thematisiert.

(Quelle: Statistisches Bundesamt www.destatis.de

2. April 2021

von Tom Levold

Keine Kommentare

Im aktuellen Heft von Organisationsberatung Supervision Coaching ist ein Artikel von Wolfgang Tschacher und Bettina Bannwart über Embodiment und Wirkfaktoren in Therapie, Beratung und Coaching zu lesen, der über Open Access frei zugänglich ist. Im abstract heißt es: „Die Kognitionswissenschaften betonen die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen geistigen und körperlichen Prozessen und deren Einbettung in die soziale und physikalische Umwelt („Embodiment“). Dieser Ansatz erbringt Implikationen für das Verständnis von sozialer Interaktion, die durch körperliche Synchronie und allgemeine Wirkfaktoren gekennzeichnet ist. Auf Basis der Forschung zeigt sich, dass Psychotherapie, Beratung, Coaching und Lehr-Lern-Prozesse als Tätigkeiten im Bereich des sozialen Lernens in analoger Weise mit der Verkörperung des Geistes und den therapeutischen Wirkfaktoren in Beziehung stehen. Die Therapeutenfaktoren von resilienter Abstinenz und Achtsamkeit kennzeichnen auch das lösungsorientierte Coaching.“

Der vollständige Text kann hier gelesen und heruntergeladen werden…

30. März 2021

von Tom Levold

Keine Kommentare

Es ist über ein Jahr her, dass ich zum letzten Mal einem Menschen die Hand gegeben habe. Auch wenn ich in meiner Praxis meine Klienten und Kunden noch überwiegend persönlich sehe, hat sich der Bezug auf den Körper als nicht nur eine Randbedingung für Beratungs- und Therapieprozesse mehr oder weniger subtil verändert. Seminare finden nur noch online statt, es entsteht eine fiktive Körperlichkeit im der Gruppenwahrnehmung, die dennoch so fundamental anders ist als von Präsenzveranstaltungen gewohnt. Das aktuelle Heft der OSC (Organisationsberatung, Supervision, Coaching) befasst sich mit der Bedeutung des Körpers in der Beratung. Im Editorial heißt es: „Die Beratungstätigkeit unter Beachtung der Hygienebedingungen während der aktuellen Coronavirus-Pandemie geben uns unübersehbare Hinweise zur Rolle des Körpers in der Beratung. Was sonst so selbstverständlich und unbewusst die Beratungsarbeit begleitet, rückt mehr in die bewusste Aufmerksamkeit. Das nonverbale, meist un- und randbewusste leibliche Geschehen, die latente Beteiligung, Rolle und Mitwirkung des Körpers im Beratungsprozess werden durch den Verlust von Nähe, Beweglichkeit, sichtbarer Mimik und Gestik so eindrücklich deutlich. Die Perspektive des „Embodiment“, der Verkörperung und Leiblichkeit kognitiver und psychischer Prozesse findet in der arbeitsweltlichen Beratung zwar noch etwas zögerlich, aber zunehmend mehr Beachtung. In den Referenzwissenschaften von Supervision und Coaching – Soziologie, Psychotherapie, Pädagogik, Kognitions-, Emotions- und Kommunikationswissenschaften – ist Embodiment als wissenschaftlicher Begriff für eine konzeptionelle Neuorientierung eingeführt und steht für seriöse wissenschaftliche Diskurse, die die Rolle des Körpers in dem gesamten Geschehen von Denken, Fühlen und Handeln hervorheben und berücksichtigen. Dieses Schwerpunktheft verfolgt das Anliegen, einen Einblick in Forschung und Praxis verkörperter bzw. embodimentorientierter Beratung zu geben, Anregungen aus den Verkörperungsdiskursen in den Referenzwissenschaften aufzugreifen und auf ihre Relevanz und Übertragbarkeit für die arbeitsweltliche Beratung zu prüfen.“

Alle bibliografischen Angaben und abstracts finden Sie hier…

19. März 2021

von Tom Levold

Keine Kommentare

Hinter diesem Titel verbirgt sich die neueste literarische Arbeit von Jürgen Hargens, die in diesem Jahr im trafo-Verlag Berlin erscheint. Im Februar gab es eine Lesung am Institut für lösungsfokussierte Kommunikation, die als Video auch online betrachtet werden kann. Frederic Linßen, der das Institut leitet, hat folgenden Text zum Buch verfasst:

Der neue Erzählband von Jürgen Hargens – MÖGLICHKEITEN … und mehr. Ein Blick hinter die therapeutischen Kulissen hat mich zu diesen persönlichen Betrachtungen und Überlegungen angeregt. Möglichkeiten scheint eine in meinen Augen treffende Beschreibung für vieles von dem zu sein, was Jürgen seit den 1970er Jahren in Bewegung gesetzt hat.

Den meisten Leserinnen und Lesern des systemagazins dürfte er bekannt sein – 1983 Gründer und zehn Jahre Herausgeber der Zeitschrift für systemische Therapie, jetzt mit dem Zusatz und Beratung –, begann er 1986 mit der Herausgabe der Buchreihe systemische studien, in der 21 Bände erschienen sind. 1979 eröffnete er seine Praxis – systemische Therapie war das Kennzeichen -, gab an verschiedenen Instituten regelmäßig Kurse und publizierte selber Fachbeiträge. Seine Reisen in die USA und Kanada ermöglichten es ihm, vor Ort fast alle damals wichtigen Fachpersonen nicht nur kennenzulernen, sondern auch in ihrer Arbeit und ihrem Alltag zu erleben.

Weiterlesen →16. März 2021

von Tom Levold

5 Kommentare

In den von der Lehranstalt für systemische Familientherapie in Wien herausgegebenen Systemischen Notizen 2/2019 beschäftigt sich Claudia Gröger-Klein mit möglichen Auswirkungen resonanztheoretischer Überlegungen auf die Praxis systemischer Therapie und geht der Frage nach, inwiefern die Resonanztheorie des Soziologen Hartmut Rosa für die therapeutische Praxis nutzbar gemacht werden kann. In der Einleitung heißt es: „Der deutsche Soziologe Hartmut Rosa entwirft in seinem 2016 erstmals erschienen Werk Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung eine Theorie, wie (gutes) Leben gelingen kann. Eine Frage, die in vielen psychotherapeutischen Prozessen mehr oder weniger implizit eine wesentliche Rolle spielt. Sei es auf Seiten (systemischer) Psychotherapeutinnen bei der Bildung von Hypothesen und Leitdifferenzen oder auch in den Vorstellungen der Klientinnen, die ihr Leiden und ihre Probleme als Abweichung von jenen Zuständen erleben, die sie mit einem guten, gelingenden Leben verbinden. Resonanz nach Rosa verstanden als ein bestimmter ,Beziehungsmodus zur Welt’ taucht auch in psychotherapeutischen Prozessen in Form der Erzählungen von Klientinnen über An- oder Abwesenheit von, bzw. die Sehnsucht nach Resonanzerfahrungen auf, und bleiben oftmals als bedeutsam in Erinnerung. Welche möglichen Auswirkungen hat es nun bzw. welchen Unterschied macht es, wenn ich als systemische Psychotherapeutin jene Erzählungen vor dem Hintergrund der Resonanztheorie wahrnehme, sie nicht unter Ressourcen bzw. dem Fehlen von Ressourcen subsumiere, sondern resonanztheoretische Überlegungen zur Hypothesen- und Leitdifferenzbildung heranziehe und auch im Rahmen von Interventionen berücksichtige? Dieser Frage widmet sich der vorliegende Beitrag in der Hoffnung, dass er zum Weiterdenken und zu interessanten Diskussionen anregt.

Der Text kann nicht unter dem direkten Link heruntergeladen werden, sondern ist nur auf dieser Liste erreichbar.

15. März 2021

von Tom Levold

Keine Kommentare

Am 16. Februar ist Michael Scholz im Alter von 79 Jahren gestorben. Als langjähriger Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und

Jugendpsychiatrie in Dresden prägte die Entwicklung dieses Fachbereiches. Er war zudem hierzulande maßgeblich an der Verbreitung des Konzeptes der Multifamilientherapie beteiligt. Eia Asen, der dieses Konzept in England entwickelte, hat intensiv mit Michael Scholz zusammengearbeitet und einen Nachruf für systemagazin verfasst.

Familie war schon immer wichtig für Michael Scholz – und lange bevor er familientherapeutisch arbeitete. Und doch fing alles recht schwer an: während des 2. Weltkrieges in Berlin geboren, sah er seinen Vater nur einmal bevor dieser fiel. Seine Mutter zog ihn allein auf und floh kurz vor Kriegsende mit dem dreijährigen Kind nach Sachsen-Anhalt, wo beide zuerst allein und ein paar Jahre später bei Michaels Großeltern in Bernburg lebten. Dort lernte seine Mutter ihren zukünftigen Mann kennen, der Michaels (mehr oder weniger gleichaltrige) Stiefgeschwister mit in die Ehe brachte. So wurde seine Familie langsam immer grösser … Da Michaels Eltern nicht in der Partei waren, erhielt er erst einmal keinen Studienplatz in der DDR und machte so sein vorklinisches Medizinstudium in Bulgarien (Sofia) – und die Liebe zu diesem Land, seinen Menschen und seiner Kultur hielt lebenslang. Nach dem Physikum setzte er sein Studium in Leipzig fort, legte dort 1966 sein Staatsexamen ab und absolvierte dann nach und nach seine Psychiatrie- und Neurologie-Facharztausbildung.

Das Interesse an Familientherapie entstand schnell, obschon in der DDR diese Form von Psychotherapie wenig erwünscht war. Dennoch etablierte sich Michael Scholz als Leiter eines langjährigen Forschungsprojekts – „Familiendynamik bei psycho-sozial gestörten Kindern und Jugendlichen“ (1977-1990), 1980 war er Mitherausgeber des ersten familientherapeutischen Buches, das in der der DDR erschien. Nach der Wende und seiner Berufung zum Ordinarius an die Technische Universität Dresden (1994) als Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde Systemische Familientherapie in seiner Klinik zum Grundstein aller klinischen Arbeit gemacht. Michaels wachsendes Interesse an der Multifamilientherapie führte1998 zur Gründung einer Familientagesklinik für Kinder und ihre Eltern; sie wurde schnell zu einem richtungsweisenden Prototyp und hat seitdem viele Kliniker in Deutschland beeinflusst und ermutigt, ähnliche Projekte aufzubauen. Die darauffolgende Einrichtung der Familientagesklinik für Essgestörte Jugendliche (1999) und das entstehende manualisierte Multifamilienarbeitsmodell hat entscheidend die nationale und internationale Behandlung der Anorexia nervosa inspiriert und gilt weiterhin als „Gold Standard“. Michaels zahlreiche Publikationen und Forschungsstudien, wie auch seine vielseitige Lehrtätigkeit, nicht nur in Deutschland, sondern Europa-weit, haben die Verbreitung der Multifamilientherapie und -arbeit maßgeblich gefördert – sowohl in klinischen Bereichen wie auch vor allem in der Jugendhilfe. Michaels mitreißender Enthusiasmus, die warme Ausstrahlung, seine außergewöhnlichen therapeutischen Fertigkeiten und vor allem seine Kollegialität und Freundschaft sind und bleiben unvergesslich. Seine inzwischen riesengroße Familie – 8 Kinder und eine Stieftochter aus 3 Ehen und 8 EnkelInnen, die ihn alle sehr liebevoll auf seinem letzten Weg seit vergangenem Sommer begleitet haben – wird ihn ebenso nie vergessen. Für ihn war und blieb Familie immer wichtiger als alles andere.

12. März 2021

von Tom Levold

Keine Kommentare

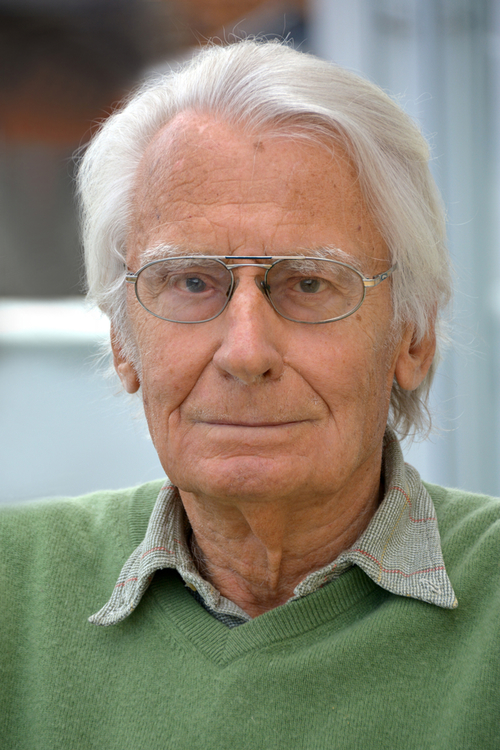

Heute feiert Helm Stierlin seinen 95. Geburtstag. Der für viele wichtigste Wegbereiter der Systemischen Therapie in Deutschland wurde am 12.3.1926 in Mannheim geboren. Urprünglich als Psychoanalytiker ausgebildet, war er nach längerer Ausbildungs- und Praxiszeit in den USA von 1974 bis 1991 ärztlicher Direktor und Lehrstuhlinhaber der Abteilung für Psychoanalytische Grundlagenforschung und Familientherapie an der Medizinischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Anlässlich seines 80. Geburtstages hat Wolf Ritscher Helm Stierlin für den Kontext interviewt, ein sehr schönes Gespräch, das die intellektuelle und therapeutische Entwicklung von Helm Stierlin nachzeichnet und vor allem seine systemische Grundhaltung zum Ausdruck bringt. Das Interview kann hier gelesen werden…

Lieber Helm, zum 95. Geburtstag alles Gute, Gesundheit und Freude!

10. März 2021

von Tom Levold

Keine Kommentare

8. März 2021

von Tom Levold

Keine Kommentare

2011 haben Hans Schindler, Wolfgang Loth und Janina von Schlippe bei Vandenhoeck & Ruprecht eine Festschrift für Arist von Schlippe herausgegeben, der in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag gefeiert hatte. In diesem Band „Systemische Horizonte“ findet sich auch ein Beitrag von Wolfgang Loth, „Was bewegt systemische Therapie? Versuch über Motivation in der systemischen Therapie“, der auch online zu finden ist. Darin heißt es: „Systemische Konzepte und Modelle des Helfens sind nicht so eindeutig, wie es der vereinheitlichende Markenname annehmen lässt (…). Ontologistisch-systemische Herangehensweisen unterscheiden sich sowohl in den Prämissen als auch in wesentlichen Handlungsideen von konstruktivistisch-systemischen. Wenn ich im Folgenden von systemischer Therapie spreche, setze ich eine eher konstruktivistische, existenziell gestimmte Variante voraus. Auch dies ist wieder ein weites Feld, doch dürfte ein gemeinsamer Nenner sein, dass Hilfe als gemeinsame und gleichberechtigte Teilhabe am Erkunden dessen verstanden wird, was sich für diese Person(en) als hilfreich bewährt. Unter anderem erschließt sich dadurch ein freierer Zugang zu Sinnmotiven, die sowohl Erleben als auch Handeln bewegen. Der Vorteil einer solchen Perspektive besteht darin, die Adressaten von Hilfeangeboten nicht notwendigerweise in Kategorien der Hilfebedürftigkeit einzuordnen und sie zu begutachten. Es wird möglich, Probleme und beschriebene Leidenszustände als valide Ausgangspunkte für spezielle Anliegen anzuerkennen, ohne durch Rückgriff auf kategorisierende Zuordnungen Fremdbestimmungen einzuführen – und sei es auch nur, um auf dieser Basis ebenfalls kategorisierte Hilfsmaßnamen einzuleiten.

Ein solcher Zugang zu »bewegenden« Themen und Fragen verzichtet auf einfache Mittel zur Komplexitätsreduktion, wie sie etwa über Zuordnungen geschehen kann. Dieser Verzicht ist nicht gleichbedeutend mit dem Freisein von der Notwendigkeit, mit Komplexität handhabbar umzugehen. Zwar hätten systemische Therapeutinnen (und andere systemische Helfer) Luhmann zur Seite, der ihnen ins Stammbuch schreibt, nur Komplexität könne Komplexität reduzieren (…). Als Bonmot klingt das prickelnd, bedarf jedoch nachvollziehbarer Übersetzung für die Alltagspraxis. Einen Zugang bietet die Idee der Selbstorganisation und der Rückgriff auf ihre mittlerweile reichhaltige konzeptuelle Substanz (…)“.

25. Februar 2021

von Tom Levold

Keine Kommentare

Heilauftrag? Jenseits? Begriffe, die selbst schon wieder einen eigenen Diskurs in Gang bringen könnten. Gemeint ist die Praxis der Systemischen Therapie in unterschiedlichsten psychosozialen Arbeitsfeldern, die vom größten Teil der Systemischen TherapeutInnen erbracht wird, aber nicht unter die kassenfinanzierte Psychotherapie fällt. Tanja Kuhnert und Mathias Berg haben einen Sammelband mit konzeptuellen und praxisorientierten Beiträgen zu diesen Arbeitsbereichen herausgegeben, der im vergangenen Jahr bei Vandenhoeck & Ruprecht erschienen ist und ein differenziertes Bild auf die vielseitigen Arbeitsfelder, aber auch die Kontroversen wirft, die das systemische Feld seit Beginn der Bemühungen um die Anerkennung als Richtlinienverfahren der Psychotherapie führt. Andreas Wahlster hat das Buch für systemagazin rezensiert.

Als Tom Levold mich fragte, ob ich eine Rezension zum vorliegenden Buch schreiben wolle, war ich durchaus ambivalent zwischen dem Opfern von knapper privater Freizeit zum Schreiben und der Neugier auf ein Fachbuch mit substantiellen Beiträgen aus Kontexten, die mir in ihrer Vielschichtigkeit und Komplexität aus eigener Berufserfahrung zum Teil bekannt sind. Ich habe mich richtig entschieden.

Die inhaltliche Struktur des Buches ist in sich schlüssig und wird in einer jeweils vorangehenden Einleitung zu den fünf Kapiteln wie auch in der Einführung anschaulich erläutert.

Rainer Schwing positioniert sich in seinem Vorwort deutlich. Insgesamt bewertet er die sozialrechtliche Anerkennung der systemischen Therapie als großartigen Erfolg. Er wirft jedoch auch einen differenzierenden Blick auf die Frage, wie sich dies auf die Arbeitsbedingungen der vielen Systemischen Therapeut*innen, sowie auf die Möglichkeiten auswirken wird, dass die unterschiedlichen Berufsgruppen in den systemischen Weiterbildungsgängen gemeinsam voneinander lernen.

Kuhnert und Berg geben in ihrer Einführung das Leitmotiv des Buches vor: Was bedeuten „Systemisch denken, therapeutisch handeln (…) jenseits von Approbation und Heilauftrag“? Das eröffnet ein weites Feld und führt zu der Aufgabe, „alle jene Kontexte beispielhaft für die Vielfalt systemtherapeutischer Arbeit zu beleuchten“. Dafür hatten Kuhnert und Berg ziemlich gute Scheinwerfer, die auch die Ecken ausleuchteten. Es würde den Umfang einer Rezension überdehnen, wenn hier alle Beiträge der insgesamt fünfundzwanzig Autor*innen genannt würden, so sei mir meine subjektive Auswahl verziehen.

Weiterlesen →23. Februar 2021

von Tom Levold

Keine Kommentare

Ein interessante Mischung aus Forschung, Theorie und Praxis bietet das letzte Heft der systeme 2020. Im Editorial heißt es: „,Wir können uns der Notwendigkeit, miteinander zu reden, nicht entziehen’, schreibt Jürgen Hargens im Vorwort des 1986 veröffentlichten Buches von Paul Dell, das Wolfgang Loth für diese Ausgabe der systeme wiedergelesen und ausführlich kommentiert hat. Zwar bezieht sich Hargens’ Aussage auf seine Auseinandersetzung mit dem Autor und dessen Thesen, doch kann dieser Satz auch im größeren Kontext verstanden werden. Eben dieses Miteinander-Reden ist es, was in Zeiten zunehmender Polarisierung und Individualisierung (verstärkt womöglich noch durch die derzeit notwendigen Abstandsregeln) von großer Bedeutung ist: Wir können und sollten uns der Notwendigkeit nicht entziehen. Denn der Kontakt, der Austausch, das In-Beziehung-Gehen, auch mit den ,Anderen’, denen, die anderer Meinung sind, kann helfen, Spaltung und Entfremdung zu überwinden – ein zentraler Aspekt unserer Arbeit!

Darum, wie es gelingen kann, Austausch und Kommunikation zu fördern, einander zuzuhören und Verständnis zu entwickeln, geht es auch in den Beiträgen des vorliegenden Heftes: Helga Fasching zeigt in ihrem Forschungsbericht, wie der Einsatz von Reflecting Teams die Partizipation von Jugendlichen mit Behinderung leichter macht, wenn es um das Erforschen von Bildungsübergängen geht. Erkennbar wird die Notwendigkeit, Methoden situations- und zielgruppenspezifisch zu modifizieren. Ebenso wird deutlich, dass ,Bildung als Aneignungsprozess ohne aktive Teilnahme der Jugendlichen nicht möglich ist’. Oder allgemein: Partizipation ist wesentlich für einen gelingenden Prozess, und das dem systemischen Ansatz innewohnende Neu-Erfinden und Umgestalten von bereits Entdecktem kann dies ermöglichen. Wie innere Bilder dabei helfen können, destruktive Interaktionsmuster zu unterbrechen, beschreibt Ilka Hoffmann-Bisinger in ihrer theoretischen und praktischen Darstellung der Analogen Systemischen Kurztherapie mit Paaren. Ansgar Cordes berichtet über Möglichkeiten der Anwendung mentalisierungsbasierter Interventionen in der Paar- und Familientherapie, anhand derer individuelle Positionen und Affektzustände situationsbezogen erfasst werden können“.

Darüber hinaus runden Rezensionen von Wolfgang Loth, Martin Rufer, Andrea Brandl-Nebehay und Ansgar Cordes das Heft ab. Alle bibliografischen Angaben und abstracts finden Sie hier…