13. Juni 2019

von Tom Levold

1 Kommentar

(Köln) – Systemische Familienberatung erhöht die Bindungssicherheit von verhaltensauffälligen Kindern im Grundschulalter, reduziert Verhaltensauffälligkeiten und verbessert das Erziehungsverhalten von Müttern. Das zeigt ein von der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) gefördertes Forschungsprojekt, in dem Beratungsprozesse in einer Erziehungs- und Familienberatungsstelle in Kerpen untersucht wurden.

Erziehungs- und Familienberatung ist die meistgenutzte Hilfe zur Erziehung im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe. Dabei ist systemische Beratung und Therapie das dominierende Verfahren. Erziehungsberatung und der systemische Ansatz in der psychosozialen Beratung sind hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und ihrer Effekte im Vergleich zur Psychotherapie allerdings noch wenig erforscht. Mathias Berg untersuchte die Beratungsprozesse bei 61 Grundschulkindern in seiner als Dissertation angenommenen Interventionsstudie „Auswirkungen systemischer Beratung und Therapie in einer Erziehungs- und Familienberatungsstelle auf die Bindungssicherheit verhaltensauffälliger Kinder im Grundschulalter“.

Hauptsächliches Forschungsziel war es, mehr über eine potentielle Veränderung der Bindungssicherheit bei Kindern nach der Beratung herauszufinden, zentraler Bestandteil der systemischen Intervention waren dabei die Eltern beziehungsweise die Familie des Kindes. Untersucht wurden Beratungsprozesse mit sechs- bis elfjährigen Kindern, die wegen Verhaltensauffälligkeiten angemeldet wurden (Ein-Gruppen-Design; Prä-Post-Post-Messung). In der Studie wurden neben der Bindung der Kinder (Geschichtenergänzungsverfahren zur Bindung; GEV-B) auch deren Verhaltensauffälligkeiten und Kompetenzen (Child Behavior Checklist; CBCL) erfasst. Außerdem wurden die Bindungsrepräsentation der Mutter (Adult Attachment Projective; AAP) und deren Erziehungsverhalten (Deutsche erweiterte Version des Alabama Parenting Questionaire; DEAPQ-EL-GS) erhoben. Kinder und Mütter wurden weiterhin mit einem eigens für die Untersuchung konstruierten Evaluationsfragebogen befragt. Die Beratungen erfolgten in der Erziehungs- und Familienberatungsstelle Kerpen des Caritasverbandes für den Rhein-Erft-Kreis.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich bei rund einem Drittel der Stichprobe Bindung nach der Intervention neu strukturierte. Dabei ließen sich Wechsel in Richtung größerer Bindungssicherheit im Vergleich zu unsicherer Bindung signifikant nachweisen. Die Verhaltensauffälligkeiten der Kinder gingen hochsignifikant zurück und inkonsistentes Elternverhalten bei den Müttern nahm deutlich ab. Zudem waren Mütter und Kinder sehr zufrieden mit der Beratung und schätzten das Ausmaß ihrer Probleme zum Ende der Beratung als wesentlich vermindert ein. „Diese erfreulichen Befunde legen nahe, dass noch deutlich mehr Wirksamkeitsforschung in der Jugendhilfe sinnvoll und nötig wäre, um Hilfen effektiv gestalten und deren Effizienz gegenüber den Kostenträgern noch deutlicher darstellen zu können“, kommentiert DGSF-Vorsitzender Dr. Björn Enno Hermans die Forschungsergebnisse.

Die DGSF fördert bereits seit Jahren Forschungsprojekte aus allen Bereichen des systemischen Arbeitens. Mit „Anschubfinanzierungen“ möchte der Fachverband weitere Forschungsprojekte anregen.

Ein Abschlussbericht zum Forschungsprojekt ist auf den Internetseiten der DGSF einsehbar, eine detaillierte Darstellung als Buch bei V&R unipress unter dem Titel „Die Wirksamkeit systemischer Beratung“ veröffentlicht. (Quelle: DGSF).

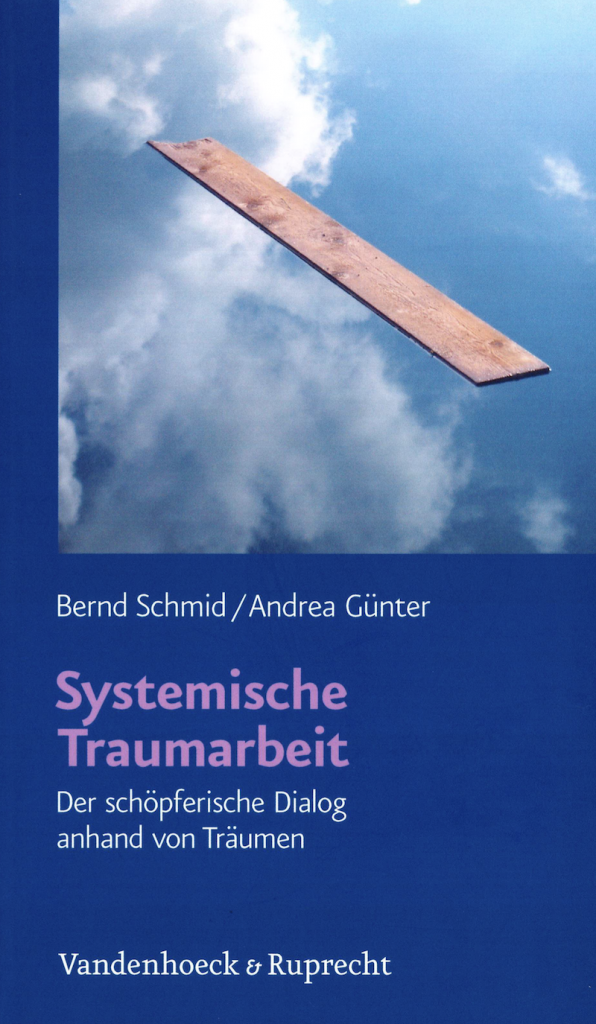

Steve Haines ist ein englischer Chiropraktiker und unterrichtet Craniosakral-Therapie auf der ganzen Welt. Sein Schwerpunkt ist die Behandlung von Schmerzen und Traumata. Im Carl-Auer-Verlag sind nun drei originelle Bücher von ihm über Angst, Schmerz und Trauma erschienen, die wissenschaftliche Informationen in Comic-Form aufbereiten und sich insofern auch an ein großes, nicht fachlich vorgebildetes Publikum richten. Lothar Eder hat den Comic „Trauma ist ziemlich strange“ für systemagazin gelesen und empfiehlt die Lektüre nachdrücklich.

Steve Haines ist ein englischer Chiropraktiker und unterrichtet Craniosakral-Therapie auf der ganzen Welt. Sein Schwerpunkt ist die Behandlung von Schmerzen und Traumata. Im Carl-Auer-Verlag sind nun drei originelle Bücher von ihm über Angst, Schmerz und Trauma erschienen, die wissenschaftliche Informationen in Comic-Form aufbereiten und sich insofern auch an ein großes, nicht fachlich vorgebildetes Publikum richten. Lothar Eder hat den Comic „Trauma ist ziemlich strange“ für systemagazin gelesen und empfiehlt die Lektüre nachdrücklich.