Heute gibt es wieder etwas zu feiern: den 65. Geburtstag von Mohammed El Hachimi (Foto: T. Levold). Gebürtig in Rabat, Marokko, lebt und arbeitet er seit seinem Berliner Studium der Sozialpädagogik und Sozialwissenschaften schon seit über 40 Jahren in Deutschland und ist in der systemischen Szene zunächst als Lehrtherapeut und Supervisor beim Institut für Familientherapie Weinheim bekannt geworden. In den letzten 20 Jahren arbeitete er aber zunehmend als Coach und Trainer in den Bereichen der systemischen Organisationsentwicklung.

Seine eigene Migrationserfahrung prädestinierte ihn für die Entwicklung von Konzepten zur interkulturellen Kommunikation, sei es in der Arbeit mit bikulturellen Paaren oder mit Organisationen, die sich zunehmend mit der Frage von Diversität, „anders-sein“ und „Fremdheit“ auseinandersetzen müssen.

Die Reflexion von kulturgebundenen Werten, Normen und Haltungen sowie die zieldienliche Nutzung multikultureller Ressourcen und Perspektiven, die auch in viele Veröffentlichungen zur interkulturellen Kommunikation eingeflossen sind, zeichnen dabei nicht nur seine Arbeit mit Klientensystemen aus, sondern ist ganz persönlicher Ausdruck aller seiner Aktivitäten – und die lassen sich gar nicht alle aufzählen.

Vor über 20 Jahren hat er sich einen zweiten Standort in Marokko aufgebaut, am Rande von Zagora, einer Provinzhauptstadt südöstlich des Atlasgebirges am Rande der Wüste. Fanden hier zunächst immer mal wieder kleinere Seminargruppen statt, ist im Laufe der Jahre ein stolzes Projekt daraus geworden. Das „Riad Lamane“ gehört zu den schönsten Hotelanlagen in der Region, eine wunderbare Oase, in der sich sowohl die Erholung genießen als auch wunderbar arbeiten lässt. Hier realisiert Mohammed El Hachimi nicht nur seine Vorstellungen von Ökologie und fairem Tourismus, sondern auch seine Vorstellungen einer sozial verpflichteten Führung eines Unternehmens, das mittlerweile vielen Menschen eine stabile ökonomische Existenz ermöglicht.

Mit seiner Kreativität, seinem Humor und seiner Begeisterungsfähigkeit schafft Mohammed es immer wieder, Menschen mitzureißen und eine Form von Begegnung zu schaffen, die „das Fremde“ vertraut werden lässt und Brücken schlagen kann, sei es durch Geschichten erzählen, Tanz, Musik und Bewegung oder einfach dadurch, dass man etwas zusammen macht und unternimmt, wobei seine Ideen einfach unerschöpflich erscheinen. Was er sich vorstellt, setzt er mit einer unglaublichen Energie und Geschwindigkeit um – als Architekt, Künstler, Musiker, Möbelbauer, Investor, nicht zuletzt als Initiator und Förderer von sozialen Projekten bis hin zur Errichtung einer Schule.

Auch wenn ich ihn früher flüchtig vom Sehen kannte, habe ich ihn erst vor ein paar Jahren in Zagora wirklich kennengelernt, obwohl wir dort feststellen mussten, dass wir uns in Deutschland auch mit dem Fahrrad hätten besuchen können. Aus dieser räumlichen Nähe ist dann eine sehr befruchtende Freundschaft entstanden, die nicht zuletzt in mehrere gemeinsame Trialogie-Tagungen gemündet sind, die wir jährlich gemeinsam mit Liane Stephan in der letzten Februarwoche in Zagora veranstalten.

Lieber Mohammed, zum 65. Geburtstag ganz herzliche Glückwünsche und noch viele Jahre des kreativen Erschaffens von guten Umständen für Dich, Deine Familie und alle, die gerne mit Dir zusammen sind und arbeiten! Ich freue mich, dazu zu gehören!

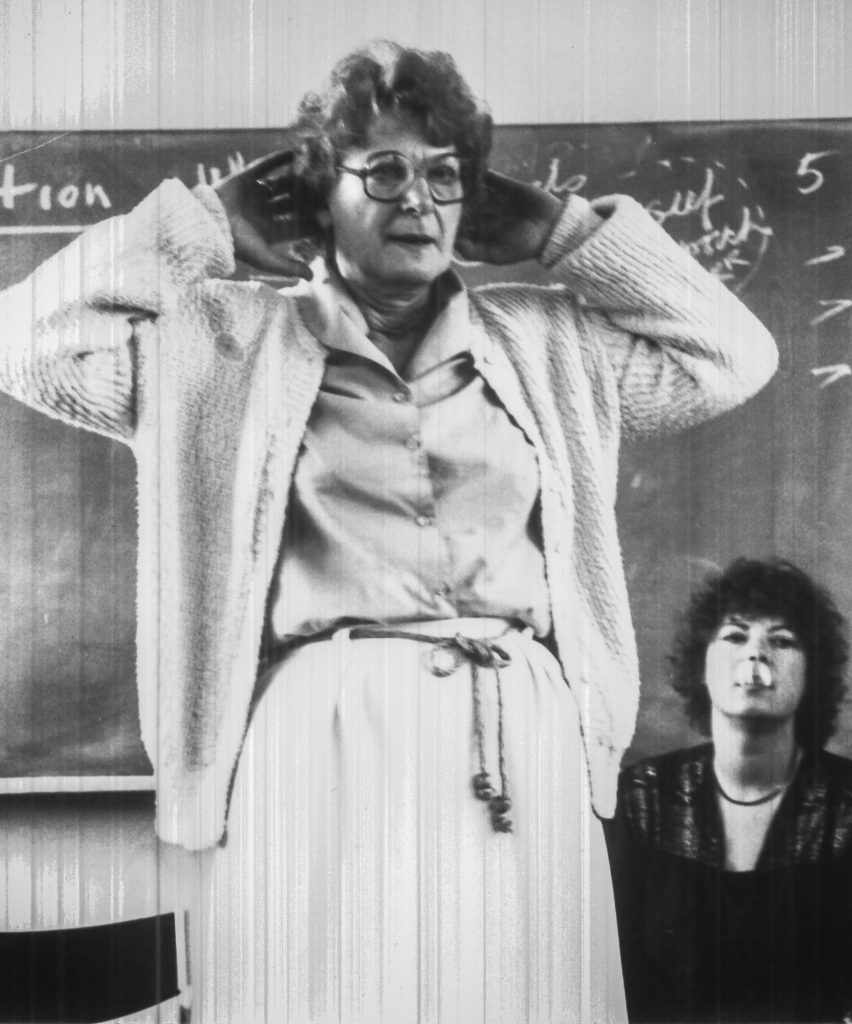

Heute würde Virginia Satir ihren 100. Geburtstag feiern. Sie wurde am 26. Juni 1916 in der tiefsten Provinz der USA, dem Kleinstädtchen Neillsville in Wisconsin (2010: 2.463 Einwohner) geboren. Als sie 13 war, bestand ihre Mutter darauf, dass die Familie umzog, um der Tochter den Besuch einer High School zu ermöglichen, die sie 1932 abschloss. Im gleichen Jahr begann sie ihre Ausbildung am Milwaukee State Teachers College (jetzt University of Wisconsin-Milwaukee), die sie mit einem Bachelor beendete. Nach einer Zeit der Tätigkeit als Lehrerin machte Satir noch eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin und begann schon 1951, in eigener Praxis mit Familien zu arbeiten, was zur damaligen Zeit völlig außergewöhnlich war. Ab 1955 unterrichtete sie das Fach Familiendynamik am Illinois Psychiatric Institute. In einer Zeit, in der alle namhaften Familientherapeuten Männer waren, setzte sich als einzige Frau mit großem Selbstbewusstsein durch. Ende des Jahrzehnts zog sie nach Kalifornien, wohin sie 1959 von Don D. Jackson und Jules Ruskin in das Gründungsteam des Mental Research Institute in Palo Alto bei Stanford (USA) berufen wurde. Hier übernahm sie die Leitung der Ausbildungsabteilung des Instituts und entwickelte das erste familientherapeutische Ausbildungsprogramm in den USA, das auch eine Weltpremiere darstellte.Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre war Virginia Satir auch häufig in Deutschland zu Gast, um hier Workshops und Kurse zu geben. Vor allem hat sie durch ihre Verbindung mit dem Weinheimer Institut für Familientherapie viele systemische Therapeutinnen und Therapeuten geprägt, die ihre professionelle Entwicklung im IFW begonnen haben. Die starke Orientierung an der sogenannten Mailänder Schule um Mara Selvini Palazzoli einerseits, die konstruktivistische und systemtheoretische Wende, die die Familientherapie Anfang der 80er Jahre hierzulande nahm, andererseits führte jedoch dazu, dass der Ansatz von Virginia Satir, der u.a. Arbeit mit Familienskulpturen, Familienrekonstruktion und das Konzept des Selbstwerts in den Vordergrund rückte, außerhalb der humanistisch geprägten psychotherapeutischen Szene nicht sehr breit rezipiert wurde. So habe ich Virginia Satir nie selbst erlebt, mich aber auch nicht darum bemüht, da mir ihre konzeptuellen Überlegungen nicht besonders zusagten. Ihre geschichtliche Bedeutung für die Familientherapie habe ich erst viel später realisiert.

Heute würde Virginia Satir ihren 100. Geburtstag feiern. Sie wurde am 26. Juni 1916 in der tiefsten Provinz der USA, dem Kleinstädtchen Neillsville in Wisconsin (2010: 2.463 Einwohner) geboren. Als sie 13 war, bestand ihre Mutter darauf, dass die Familie umzog, um der Tochter den Besuch einer High School zu ermöglichen, die sie 1932 abschloss. Im gleichen Jahr begann sie ihre Ausbildung am Milwaukee State Teachers College (jetzt University of Wisconsin-Milwaukee), die sie mit einem Bachelor beendete. Nach einer Zeit der Tätigkeit als Lehrerin machte Satir noch eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin und begann schon 1951, in eigener Praxis mit Familien zu arbeiten, was zur damaligen Zeit völlig außergewöhnlich war. Ab 1955 unterrichtete sie das Fach Familiendynamik am Illinois Psychiatric Institute. In einer Zeit, in der alle namhaften Familientherapeuten Männer waren, setzte sich als einzige Frau mit großem Selbstbewusstsein durch. Ende des Jahrzehnts zog sie nach Kalifornien, wohin sie 1959 von Don D. Jackson und Jules Ruskin in das Gründungsteam des Mental Research Institute in Palo Alto bei Stanford (USA) berufen wurde. Hier übernahm sie die Leitung der Ausbildungsabteilung des Instituts und entwickelte das erste familientherapeutische Ausbildungsprogramm in den USA, das auch eine Weltpremiere darstellte.Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre war Virginia Satir auch häufig in Deutschland zu Gast, um hier Workshops und Kurse zu geben. Vor allem hat sie durch ihre Verbindung mit dem Weinheimer Institut für Familientherapie viele systemische Therapeutinnen und Therapeuten geprägt, die ihre professionelle Entwicklung im IFW begonnen haben. Die starke Orientierung an der sogenannten Mailänder Schule um Mara Selvini Palazzoli einerseits, die konstruktivistische und systemtheoretische Wende, die die Familientherapie Anfang der 80er Jahre hierzulande nahm, andererseits führte jedoch dazu, dass der Ansatz von Virginia Satir, der u.a. Arbeit mit Familienskulpturen, Familienrekonstruktion und das Konzept des Selbstwerts in den Vordergrund rückte, außerhalb der humanistisch geprägten psychotherapeutischen Szene nicht sehr breit rezipiert wurde. So habe ich Virginia Satir nie selbst erlebt, mich aber auch nicht darum bemüht, da mir ihre konzeptuellen Überlegungen nicht besonders zusagten. Ihre geschichtliche Bedeutung für die Familientherapie habe ich erst viel später realisiert.

Der systemische Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass er bei der Erklärung von (vermeintlich individuellen) Phänomenen immer die verschiedenen relevanten sozialen, historischen, ökonomischen, rechtlichen u.a. Kontexte einbezieht. Gerade bei der Frage, was als psychisches oder seelisches Problem, Krankheit oder Störung gelten kann, ist diese Perspektive von besonderer Bedeutung. Allerdings ist die Frage, inwiefern gesellschaftliche Entwicklungen Einfluss auf die Entstehung psychischer Probleme nehmen oder diese sogar verursachen, schon viel älter als systemtheoretische Beschreibungen. Ob der Kapitalismus krank macht, ist eine alte soziologische Fragestellung, die aber natürlich von eminenter politischer Bedeutung ist (und seit den 60er Jahren diskutiert wird).

Der systemische Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass er bei der Erklärung von (vermeintlich individuellen) Phänomenen immer die verschiedenen relevanten sozialen, historischen, ökonomischen, rechtlichen u.a. Kontexte einbezieht. Gerade bei der Frage, was als psychisches oder seelisches Problem, Krankheit oder Störung gelten kann, ist diese Perspektive von besonderer Bedeutung. Allerdings ist die Frage, inwiefern gesellschaftliche Entwicklungen Einfluss auf die Entstehung psychischer Probleme nehmen oder diese sogar verursachen, schon viel älter als systemtheoretische Beschreibungen. Ob der Kapitalismus krank macht, ist eine alte soziologische Fragestellung, die aber natürlich von eminenter politischer Bedeutung ist (und seit den 60er Jahren diskutiert wird).