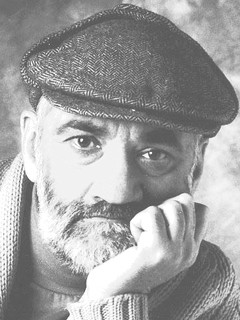

Gunther Schmidt

am heutigen Sonntag wird, man mag es kaum glauben, Gunther Schmid (Foto: Carl-Auer-Verlag) 70 Jahre alt. Schon als Student der Medizin, nach einem vollendeten Studium der Volkswirtschaft, arbeitete er in den 70er Jahren als Mitarbeiter bei Helm Stierlin in Heidelberg, wo er von Anfang an an der Entwicklung der Systemischen Therapie in Deutschland beteiligt war. Aufgrund einer intensiven Beschäftigung mit der Hypnotherapie Milton Ericksons seit 1976 und eines damit verbundenen Studienaufenthaltes in den USA entschied er sich früh für eine Verbindung hypnotherapeutischen und systemischen Denkens, für die sich auch schon Jay Haley interessierte, der ein Buch über die Techniken Ericksons veröffentlichte (und übrigens heute 92 Jahre alt würde!). Mit seinem hypnosystemischen Ansatz hat Gunther Schmidt einen ganz eigenen und sehr erfolgreichen Weg eingeschlagen, den er nicht nur als Therapeut und ärztlicher Direktor der Systelios-Klinik in Siedelsbrunn, sondern auch als Lehrtherapeut, Vortragender auf unzähligen Kongressen und Tagungen und in zahlreichen Veröffentlichungen konsequent verfolgt. Lieber Gunther, wir kennen uns nun auch schon einige Jahrzehnte und ich habe viele gute Momente in Erinnerung, in denen wir privaten und beruflichen Austausch hatten. Vieles habe ich von Dir gelernt! Zum Geburtstag wünsche ich Dir gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen alles Gute. Bleib so einmalig wie Du bist und lass Dein Wissen, Können, und – last but not least – Dein unverwechselbares Idiom auch in Zukunft dem systemischen Feld weiter zugute kommen!

Herzliche Grüße

Dein Tom (Levold)

Die Systemische Gesellschaft vergibt 2016 erstmalig einen Praxispreis.

Die Systemische Gesellschaft vergibt 2016 erstmalig einen Praxispreis.

Heute ist der 75. Geburtstag von Steve de Shazer, dem (Mit-)Begründer der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie. Anlässlich dieses Tages möchte ich auf einen kurzen Online-Text von ihm aufmerksam machen, in dem er seine Verbindung zu und Bezugnahme auf seinen Lieblingsphilosophen Ludwig Wittgenstein erörtert. Unter der Überschrift „Don’t think, but observe“ schreibt er einleitend: „Understandably, I have often been asked about my interest in and frequent citation of Wittgensteins work in both my writing and my training seminars. Since I maintain that SFBT is a practice or activity that is without an underlying (grand) theory, it seems at least strange if not contradictory to refer over and over to a philosopher’s work. This mistakenly leads some readers and seminar participants to the idea that Wittgensteins work might actually provide the (missing) theory. However, as they quickly discover, if they are looking for a philosophical System or theory, reading Wittgenstein is at least disconcerting and confusing since he does not provide such a System or theory. Rather, his work is ,non-systematic, rambling, digressive, discontinuous, interrupted thematically and marked by rapid transitions from one subject to another’ (Stroll, p. 93). This means that the reader has to work hard to follow the criss-crossing of the various threads of the argument. Wittgenstein deliberately usesthis approach in very subversive and Strategie ways designed to make the reader look aqain and thus think in new and different ways.“ Den

Heute ist der 75. Geburtstag von Steve de Shazer, dem (Mit-)Begründer der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie. Anlässlich dieses Tages möchte ich auf einen kurzen Online-Text von ihm aufmerksam machen, in dem er seine Verbindung zu und Bezugnahme auf seinen Lieblingsphilosophen Ludwig Wittgenstein erörtert. Unter der Überschrift „Don’t think, but observe“ schreibt er einleitend: „Understandably, I have often been asked about my interest in and frequent citation of Wittgensteins work in both my writing and my training seminars. Since I maintain that SFBT is a practice or activity that is without an underlying (grand) theory, it seems at least strange if not contradictory to refer over and over to a philosopher’s work. This mistakenly leads some readers and seminar participants to the idea that Wittgensteins work might actually provide the (missing) theory. However, as they quickly discover, if they are looking for a philosophical System or theory, reading Wittgenstein is at least disconcerting and confusing since he does not provide such a System or theory. Rather, his work is ,non-systematic, rambling, digressive, discontinuous, interrupted thematically and marked by rapid transitions from one subject to another’ (Stroll, p. 93). This means that the reader has to work hard to follow the criss-crossing of the various threads of the argument. Wittgenstein deliberately usesthis approach in very subversive and Strategie ways designed to make the reader look aqain and thus think in new and different ways.“ Den