9. August 2016

von Tom Levold

Keine Kommentare

8. August 2016

von Tom Levold

Keine Kommentare

Wo Coaching zu Hause ist

Kann Coaching „zu Hause“ sein? Auf den ersten Blick irritiert der Titel dieses Buches, das Karin Martens-Schmid über „Beratungsräume und ihre Gestaltung im kulturell-gesellschaftlichen Kontext“ im Springer-Verlag veröffentlicht hat. Das „zu Hause-Sein” verbindet man ja zunächst einmal mit Vorstellungen von Wohnlichkeit und sich-heimisch-fühlen – und nicht mit Arbeit. Coaching als Format professioneller Beratung würde man daher schon eher dem Arbeitsraum einer Beratungspraxis zuordnen: „wo Coaching arbeitet“. In ihrer Einleitung macht die Autorin jedoch schon deutlich, dass Coaching aus gutem Grund nur in Ausnahmefällen in Besprechungsräumen von Unternehmen oder Hotels stattfindet, vorzugsweise aber in den – meist mit Liebe und Bedacht ausgestalteten – Räumlichkeiten der Coaches, die auf diese Weise gewissermaßen inszenieren, was Coaching sein soll, nämlich „eine zeitlich begrenzte professionelle Begegnung, die eine persönliche Beziehung zwischen Menschen auf Zeit ist. Damit sind sie – ähnlich der Therapie – auch intime, vertrauliche Orte” (S. 8). Weiterlesen →

Kann Coaching „zu Hause“ sein? Auf den ersten Blick irritiert der Titel dieses Buches, das Karin Martens-Schmid über „Beratungsräume und ihre Gestaltung im kulturell-gesellschaftlichen Kontext“ im Springer-Verlag veröffentlicht hat. Das „zu Hause-Sein” verbindet man ja zunächst einmal mit Vorstellungen von Wohnlichkeit und sich-heimisch-fühlen – und nicht mit Arbeit. Coaching als Format professioneller Beratung würde man daher schon eher dem Arbeitsraum einer Beratungspraxis zuordnen: „wo Coaching arbeitet“. In ihrer Einleitung macht die Autorin jedoch schon deutlich, dass Coaching aus gutem Grund nur in Ausnahmefällen in Besprechungsräumen von Unternehmen oder Hotels stattfindet, vorzugsweise aber in den – meist mit Liebe und Bedacht ausgestalteten – Räumlichkeiten der Coaches, die auf diese Weise gewissermaßen inszenieren, was Coaching sein soll, nämlich „eine zeitlich begrenzte professionelle Begegnung, die eine persönliche Beziehung zwischen Menschen auf Zeit ist. Damit sind sie – ähnlich der Therapie – auch intime, vertrauliche Orte” (S. 8). Weiterlesen →

7. August 2016

von Tom Levold

8 Kommentare

Diagnose – ketzerisch, hinterfragend, hilfreich?

Jürgen Hargens, Meyn:

Beginne ich von Anfang an, wobei der Anfang letztlich auch nur eine, nämlich meine, Entscheidung darstellt. Welches Verständnis herrscht in unserer Kultur und Gesellschaft über Diagnose? Ich habe es mir einfach gemacht und einmal bei Wikepedia hereingeschaut und finde dort folgendes:

Die Diagnose (griechisch διάγνωσις, diágnosis ‚Unterscheidung, Entscheidung‘, aus διά-, diá-, „durch-“ und γνώσις, gnósis, ‚Erkenntnis, Urteil‘) ist in den Ärzte- und Psychotherapieberufen sowie in den Gesundheitsfachberufen oder der Psychologie die genaue Zuordnung von Befunden – diagnostischen Zeichen oder Symptomen  – zu einem Krankheitsbegriff oder einer Symptomatik im Sinne eines Syndroms. Das festgestellte Syndrom ergibt zusammen mit der vermuteten Krankheitsursache und -entstehung (Ätiologie und Pathogenese) die Diagnose. Im weiteren Sinn handelt es sich bei der Diagnose um die Klassifizierung von Phänomenen zu einer Kategorie und deren Interpretation, etwa denen der „Gesundheit“ oder des „Krankseins“. (wikepedia, Zugriff 15.1.2013)

– zu einem Krankheitsbegriff oder einer Symptomatik im Sinne eines Syndroms. Das festgestellte Syndrom ergibt zusammen mit der vermuteten Krankheitsursache und -entstehung (Ätiologie und Pathogenese) die Diagnose. Im weiteren Sinn handelt es sich bei der Diagnose um die Klassifizierung von Phänomenen zu einer Kategorie und deren Interpretation, etwa denen der „Gesundheit“ oder des „Krankseins“. (wikepedia, Zugriff 15.1.2013)

Was fange ich nun damit an?

Als erstes erinnere ich mich an die berühmte Batesonsche Idee der Information: „ein Unterschied, der einen Unterschied macht“ und damit zusammen an seine Feststellung, dass Erkennen eben nur mit, durch und über Unterscheidungen wie Unterschiede möglich sein soll. Das finde ich in der Definition wieder, sogar in der Doppelsinnigkeit von Unterscheidung und Entscheidung. Weiterlesen →

5. August 2016

von Tom Levold

Keine Kommentare

Egbert Steiner wird 70!

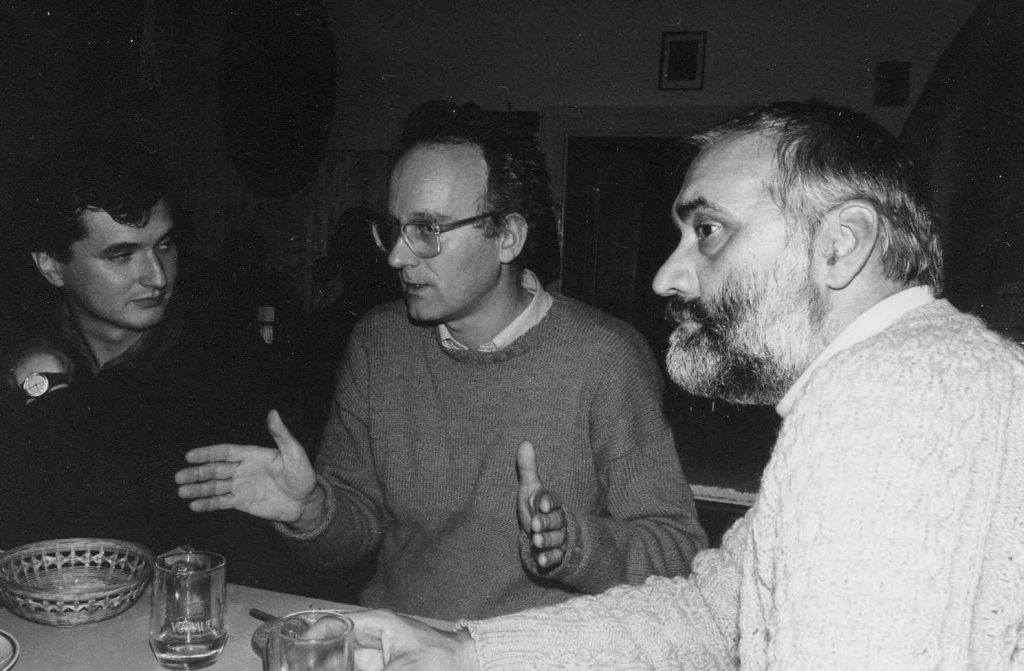

Heute gratuliert systemagazin Egbert Steiner ganz herzlich zum 70. Geburtstag. Nach einem Studium der Psychologie in Wien arbeitete er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ehe- und Familientherapie der Stadt Wien unter der Leitung von Ludwig Reiter, dabei waren seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte die Psychotherapieforschung mit besonderem Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung systemischer Therapieansätze. In seinen Arbeiten (meist in Ko-Autorenschaft mit Ludwig Reiter oder Joachim Hinsch) bezog er sich früh auf die Systemtheorie Niklas Luhmanns, die er mit vielen wichtigen Beiträgen für die Systemische Therapie nutzbar zu machen versuchte. systemagazin bringt heute aus der zweiten Ausgabe der Zeitschrift System Familie, die auch schon Geschichte ist, einen Text von Egbert Steiner aus dem 1988, den er gemeinsam mit Ludwig Reiter veröffentlicht hat, und in dem er für einen alternativen Forschungsansatz zum medizinisch-naturwissenschaftlichen Ansatz bei der Untersuchung psychotherapeutischer Prozesse plädiert: „Der Beitrag der Theorie selbstreferentieller Systeme zur Präzisierung von Forschungsfragen in der systemischen Therapie“. Das Foto zeigt ihn übrigens (Mitte) gemeinsam mit Steve de Shazer und Erwin Rössler aus dem Jahr der Veröffentlichung dieses Textes.

Heute gratuliert systemagazin Egbert Steiner ganz herzlich zum 70. Geburtstag. Nach einem Studium der Psychologie in Wien arbeitete er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ehe- und Familientherapie der Stadt Wien unter der Leitung von Ludwig Reiter, dabei waren seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte die Psychotherapieforschung mit besonderem Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung systemischer Therapieansätze. In seinen Arbeiten (meist in Ko-Autorenschaft mit Ludwig Reiter oder Joachim Hinsch) bezog er sich früh auf die Systemtheorie Niklas Luhmanns, die er mit vielen wichtigen Beiträgen für die Systemische Therapie nutzbar zu machen versuchte. systemagazin bringt heute aus der zweiten Ausgabe der Zeitschrift System Familie, die auch schon Geschichte ist, einen Text von Egbert Steiner aus dem 1988, den er gemeinsam mit Ludwig Reiter veröffentlicht hat, und in dem er für einen alternativen Forschungsansatz zum medizinisch-naturwissenschaftlichen Ansatz bei der Untersuchung psychotherapeutischer Prozesse plädiert: „Der Beitrag der Theorie selbstreferentieller Systeme zur Präzisierung von Forschungsfragen in der systemischen Therapie“. Das Foto zeigt ihn übrigens (Mitte) gemeinsam mit Steve de Shazer und Erwin Rössler aus dem Jahr der Veröffentlichung dieses Textes.

Lieber Egbert, auch wenn Du dich schon länger aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, sei Dir an dieser Stelle ganz herzlich zum 70. Geburtstag gratuliert, verbunden mit allen guten Wünschen für Dein nächstes Lebensjahrzehnt!

Herzliche Grüße, Tom

3. August 2016

von Tom Levold

1 Kommentar

Interview: „Wenn sich die geplante Psychotherapieweiterbildung nicht zu einem „closed shop“ entwickeln soll, benötigen wir kreative Lösungen“

In der aktuellen Ausgabe des Psychotherapeutenjournals ist ein ausführliches Gespräch mit Reinert Hanswille vom ifs Essen sowie Dorothee Wienand-Kranz und Jochen Eckert vom IfP Hamburg über die Auswirkungen der Reform der Psychotherapieausbildung für die Gesprächstherapie und die Systemische Therapie abgedruckt. In der redaktionellen Vorbemerkung heißt es: „Das PTJ setzt in diesem Heft seine Reihe mit Interviews zur Reform der Ausbildung fort. Gesprächspsychotherapie (GPT) und Systemische Therapie (ST) sind die beiden Psychotherapieverfahren, denen nach Einführung des Psychotherapeutengesetzes die wissenschaftliche Anerkennung durch den Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie (WBP) erteilt wurde, sodass eine zur Approbation führende Ausbildung mit diesen Schwerpunkten möglich wurde. Beiden Verfahren fehlt jedoch die sozialrechtliche Anerkennung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA). Im Unterschied zu den Ausbildungsinstituten der Richtlinienverfahren können hier also die in der Ausbildung zu erbringenden Psychotherapien nicht über die gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet werden. Für 600 Stunden Psychotherapie müssen Selbstzahler gefunden werden und die Absolventinnen und Absolventen dieser Ausbildung bleiben auf Verdienstmöglichkeiten außerhalb der gesetzlichen Krankenkassen angewiesen. Weiterlesen →

2. August 2016

von Tom Levold

Keine Kommentare

Eve Lipchik (* 2.8.1931)

heute gratulieren wir Eve Lipchik ganz herzlich zum ihrem 85. Geburtstag. Sie wurde am 2.8.1931 in Wien geboren und konnte in letzter Minute mit ihrer Mutter nach dem nationalsozialistischen Anschluss Österreichs in die USA entkommen, nachdem ihr Vater schon kurz zuvor nach England ausreisen konnte. Im Frühsommer 1940 erreichte sie mit ihrer Mutter New York. Nach Schulabschluss und einem Studium der Literaturwissenschaften arbeitete sie u.a. bei einer Werbeagentur und bei der Fernsehgesellschaft NBC. Mit ihrem Mann Elliot, einem Arzt und Biologen, ging sie 1953 nach Basel, wo sie als Übersetzerin tätig war. 1958 gingen sie zurück in die USA. Nach einer längeren Familienzeit, in der drei Kinder geboren wurden, entschloss sie sich in den 70er Jahren, noch einmal eine Ausbildung zu machen und kam so mit den Feldern der Psychotherapie und Sozialarbeit in Berührung. Um 1980 kam sie mit Steve de Shazer und Insoo Kim Berg in Kontakt und war Mitbegründerin des Brief Family Centers in Milwaukee und wirkte in dieser Zeit an der Entwicklung der lösungsfokussierten Therapie mit. 1988 kam es aber zu einer Trennung von der Gruppe, die auch inhaltliche Aspekte hatte. In der Folgezeit fokussierte sie stärker auf den Bereich der Affekte und Emotionen in der Arbeit mit Klienten, ein Fokus, der in der theoretischen Arbeit des BFTC kaum eine Rolle spielte. Ihre Überlegungen hierzu hat sie in verschiedenen Aufsätzen niedergelegt, vor allem aber in ihrem Buch Beyond Technique in Solution-focused Therapy: Working with Emotions and the Therapeutic Relationship, das 2002 bei Guilford erschien und 2011 unter dem Titel Von der Notwendigkeit, zwei Hüte zu tragen. Die Balance von Technik und Emotion in der lösungsfokussierten Therapie in einer von Astrid Hildebrandt besorgten deutschen Übersetzung im Carl-Auer-Verlag veröffentlicht wurde.

heute gratulieren wir Eve Lipchik ganz herzlich zum ihrem 85. Geburtstag. Sie wurde am 2.8.1931 in Wien geboren und konnte in letzter Minute mit ihrer Mutter nach dem nationalsozialistischen Anschluss Österreichs in die USA entkommen, nachdem ihr Vater schon kurz zuvor nach England ausreisen konnte. Im Frühsommer 1940 erreichte sie mit ihrer Mutter New York. Nach Schulabschluss und einem Studium der Literaturwissenschaften arbeitete sie u.a. bei einer Werbeagentur und bei der Fernsehgesellschaft NBC. Mit ihrem Mann Elliot, einem Arzt und Biologen, ging sie 1953 nach Basel, wo sie als Übersetzerin tätig war. 1958 gingen sie zurück in die USA. Nach einer längeren Familienzeit, in der drei Kinder geboren wurden, entschloss sie sich in den 70er Jahren, noch einmal eine Ausbildung zu machen und kam so mit den Feldern der Psychotherapie und Sozialarbeit in Berührung. Um 1980 kam sie mit Steve de Shazer und Insoo Kim Berg in Kontakt und war Mitbegründerin des Brief Family Centers in Milwaukee und wirkte in dieser Zeit an der Entwicklung der lösungsfokussierten Therapie mit. 1988 kam es aber zu einer Trennung von der Gruppe, die auch inhaltliche Aspekte hatte. In der Folgezeit fokussierte sie stärker auf den Bereich der Affekte und Emotionen in der Arbeit mit Klienten, ein Fokus, der in der theoretischen Arbeit des BFTC kaum eine Rolle spielte. Ihre Überlegungen hierzu hat sie in verschiedenen Aufsätzen niedergelegt, vor allem aber in ihrem Buch Beyond Technique in Solution-focused Therapy: Working with Emotions and the Therapeutic Relationship, das 2002 bei Guilford erschien und 2011 unter dem Titel Von der Notwendigkeit, zwei Hüte zu tragen. Die Balance von Technik und Emotion in der lösungsfokussierten Therapie in einer von Astrid Hildebrandt besorgten deutschen Übersetzung im Carl-Auer-Verlag veröffentlicht wurde.

1988 gründete sie die Firma ICF Consultants. Neben ihrer eigenen therapeutischen Praxis ist sie auf nationaler und internationaler Ebene als Lehrerin, Beraterin und Dozentin tätig. Auf diese Weise habe ich Eve 2004 zum ersten Mal in Wien kennengelernt, eine wunderbare Begegnung vom ersten Moment an. Im Mail 2014 war sie wieder in ihrer Geburtsstadt, dieses Mal auf dem ÖAS-Kongress „fremdgehen“, auf dem sie den Eröffnungsvortrag hielt und die Geschichte des systemischen und lösungsorientierten Ansatz aus ihrer Perspektive reflektierte („Conversations I have had myself about Solution Focused Therapy over the years – 1978 to the present“).

Am Rande dieser Tagung habe ich gemeinsam mit Corina Ahlers aus Wien ein langes Gespräch mit Eve Lipchik über ihr Leben und ihre Arbeit geführt, das sehr bald auch im systemagazin zu lesen sein wird.

Liebe Eve, alles Gute, Gesundheit, Glück und gutes Gelingen bei allem, das Du Dir für die kommende Zeit noch vorgenommen hast!

Tom

2. August 2016

von Tom Levold

Keine Kommentare

Diagnose: Besonderheit

S. Klar & L. Trinkl (Hrsg.) (2015):

Diagnose Besonderheit

1. August 2016

von Tom Levold

Keine Kommentare

Ehescheidungen nahmen 2015 um 1,7 % ab

WIESBADEN – Im Jahr 2015 wurden in Deutschland 163 335 Ehen geschieden, das waren 1,7 % weniger als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ging den Scheidungen in der Regel eine vorherige Trennungszeit der Ehepaare von einem Jahr (82,9 %) oder von drei Jahren (15,8 %) voraus. 51 % der Scheidungsanträge stellten die Ehefrauen, 41 % die Männer. Die übrigen Anträge wurden von beiden gemeinsam gestellt. Diese Anteile variieren mit dem Vorhandensein minderjähriger Kinder: Bei den gut 81 000 Trennungen von Paaren ohne minderjährige Kinder reichten die Frauen 50 % der Anträge ein, bei Scheidungen mit vier oder mehr betroffenen Kindern waren es dagegen 60 %. 2015 waren von der Scheidung ihrer Eltern insgesamt rund 132 000 minderjährige Kinder betroffen. Weiterlesen →

30. Juli 2016

von Tom Levold

Keine Kommentare

Konfliktdynamik: Emotionen

Im aktuellen Heft der Konfliktdynamik geht es um das Thema Emotionen. Im Editorial schreiben die Herausgeber Markus Troja, Alexander Redlich und Renate Dendorfer-Ditges: „Das rationale Paradigma vom menschlichen Verhalten wird in den letzten Jahrzehnten in Theorie und Praxis zahlreicher Wissenschaftsdisziplinen zunehmend erweitert, um Rationalität und Emotionalität zu integrieren. Unmittelbare Affekte, kurzzeitige Gefühlszustände und persönlichkeitsverankerte Emotionen werden vermehrt in den Blick genommen, um menschliche Beziehungen in ihren vielfältigen Aspekten umfassender als bisher abzubilden, ihre Dynamik genauer vorherzusagen, erfolgreicher zu kooperieren, Verhandlungen wirksam zu führen und im Alltag besser zu kommunizieren. Diesem Aspekt fühlen wir uns in der KonfliktDynamik verpflichtet. Daher geht es als Erweiterung der Beiträge zum Thema »kalte und heiße Konflikte« in KonfliktDynamik 2/2014 und 3/2014 IM FOKUS wieder um Emotionen. Vier Beiträge behandeln das Thema in unterschiedlicher Weise: Elke Endert nimmt in ihrem Beitrag »Junge Muslime im Spannungsfeld weltweiter Konflikte« die Emotionen in Zusammenhang mit religiösen Radikalisierungen in Deutschland in den Blick. Tom Levold befasst sich mit affektiver Kommunikation in Arbeitsteams und deren theoretischer Einordnung. Der Beitrag von Marja Hische und Peggy Keller thematisiert den Umgang mit Scham in der praktischen Arbeit der Konfliktklärung. Marcel Hülsbeck und Sebastian Benkhofer stellen dar, wie organisationale Angst durch Führung entstehen kann und wie Achtsamkeit diese Angst reduziert. Rudi Ballreich, der die Fokus-Beiträge betreut hat, führt ausführlicher in die Beiträge ein.“

Die vollständigen bibliografischen Angaben und alle abstracts der aktuellen Ausgabe finden Sie hier…

28. Juli 2016

von Tom Levold

Keine Kommentare

In 209 000 Haushalten leben drei oder mehr Generationen

WIESBADEN – Die Zahl der Haushalte mit drei oder mehr Generationen ist in Deutschland zwischen 1995 und 2015 von 351 000 auf 209 000 zurückgegangen. Das entspricht einem Rückgang von 40,5 %. „Mehrgenerationenhaushalte werden insgesamt immer seltener“, sagte Dieter Sarreither, Präsident des Statistischen Bundesamtes (Destatis), im Rahmen der heutigen Pressekonferenz in Berlin. Von 1995 bis 2015 sank die Zahl der Haushalte, in denen die mittlere Generation mit ledigen Kindern lebte, von 12,8 Millionen auf 11,0 Millionen (– 13,9 %). In 266 000 Haushalten lebte im Jahr 2015 die mittlere Generation mit den Eltern zusammen. Vor 20 Jahren waren es noch 324 000 gewesen (– 17,9 %).

Ausgangspunkt dieser Ergebnisse aus dem Mikrozensus 2015 ist das Zusammenleben einer mittleren Generation mit ledigen Kindern und/oder Eltern in einem Haushalt mit gemeinsamer Haushaltskasse. Fälle, in denen jede Generation in einem eigenen Haushalt wohnt – entweder im gleichen Haus oder in räumlicher Entfernung, können dagegen nicht abgebildet werden.

Anhand von Steckbriefen zu typischen generationenübergreifenden Haushaltskonstellationen präsentierte Dieter Sarreither ausgewählte Charakteristika wie die durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder und deren Durchschnittsalter. Weitere Ergebnisse waren:

- Generationenübergreifendes Zusammenleben und Wirtschaften in einem Haushalt findet hauptsächlich in Familien mit Kindern statt. 26,9 % aller Haushalte in Deutschland sind Zweigenerationenhaushalte, in denen Familien leben.

- In Zweigenerationenhaushalten, in denen die mittlere Generation mit Kindern zusammenlebt, sind drei Viertel der Frauen nicht erwerbstätig (29,7 %) oder arbeiten in Teilzeit (45,9 %). Dies trifft zusammen genommen nur auf gut jeden fünften Mann (18,3 %) zu.

- Mit der Betreuung von Kindern im Haushalt werden durchschnittlich 103 Minuten pro Tag verbracht.

- In 0,5 % aller Haushalte in Deutschland leben und wirtschaften drei oder mehr Generationen. Die Erwerbssituation der mittleren Generation in diesen Haushalten ähnelt der Erwerbssituation in Zweigenerationenhaushalten mit Kindern. Es lässt sich nicht per se eine höhere Belastung der mittleren Generation durch die Eltern feststellen.Auffallend ist zwar der etwas höhere Anteil der nicht erwerbstätigen Frauen (37,2 %). Gleichzeitig geht aber ein etwas höherer Anteil der Frauen (28,4 %) einer Vollzeiterwerbstätigkeit nach.

- In Zweigenerationenhaushalten aus mittlerer und älterer Generation (0,7 % aller Haushalte) lebt zu 62,8 % nur ein Elternteil mit im Haushalt.

25. Juli 2016

von Tom Levold

Keine Kommentare

Paul Watzlawick (25.7.1921-31.3.2007)

Heute würde Paul Watzlawick 95 Jahre alt. Während viele Pioniere der Familientherapie und systemischen Therapie allmählich aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden, ist Name und Werk von Paul Watzlawick immer noch sehr präsent. Wie kaum ein anderer hat er es verstanden, die Grundlagen der Kommunikationstheorie und des Konstruktivismus einer breiteren Öffentlichkeit nahezubringen. Gemeinsam mit Janet Beavin und dem legendären (und sehr früh verstorbenen) Don D. Jackson veröffentlichte er 1967 „Pragmatics of Human Communication“, ein Buch, das immer noch verkauft wird und seit 1969 in der deutschen Übersetzung unter dem Titel „Menschliche Kommunikation – Formen, Störungen, Paradoxien“ zum Longseller geworden ist. In der Zeitschrift „american behavioral scientist“ ist im April 1967 ein Aufsatz von Watzlawick und Beavin erschienen, der einige Thesen ihres Buches vorwegnahmen: „Some formal Aspects of Communication“. Dieser Text ist im Original auch im Internet zu lesen, und zwar hier…

Heute würde Paul Watzlawick 95 Jahre alt. Während viele Pioniere der Familientherapie und systemischen Therapie allmählich aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden, ist Name und Werk von Paul Watzlawick immer noch sehr präsent. Wie kaum ein anderer hat er es verstanden, die Grundlagen der Kommunikationstheorie und des Konstruktivismus einer breiteren Öffentlichkeit nahezubringen. Gemeinsam mit Janet Beavin und dem legendären (und sehr früh verstorbenen) Don D. Jackson veröffentlichte er 1967 „Pragmatics of Human Communication“, ein Buch, das immer noch verkauft wird und seit 1969 in der deutschen Übersetzung unter dem Titel „Menschliche Kommunikation – Formen, Störungen, Paradoxien“ zum Longseller geworden ist. In der Zeitschrift „american behavioral scientist“ ist im April 1967 ein Aufsatz von Watzlawick und Beavin erschienen, der einige Thesen ihres Buches vorwegnahmen: „Some formal Aspects of Communication“. Dieser Text ist im Original auch im Internet zu lesen, und zwar hier…

21. Juli 2016

von Tom Levold

1 Kommentar

Form und Funktion des Krankhaften – Pathologie als Modalmedium

Unter diesem Titel hat Uli Reiter, laut Verlagsauskunft Autor, Künstler und Marketingdienstleister ein systemtheoretisches Buch zum Thema der Übertragung von Krankheitsbildern und -vorstellungen auf soziale Systeme und die Gesellschaft als Ganzes vorlegt. Erschienen ist es mit einem Vorwort von Peter Fuchs im Gießener Psychosozial-Verlag, einem Verlag, der schwerpunktmäßig psychoanalytische Literatur verlegt, aber mit diesem Band auch eine Hand in das systemtheoretische Feld ausstreckt. Peter Bormann hat das Buch für systemagazin gelesen und rezensiert, sein Fazit: „Uli Reiters Studie zur Pathologie als Modalmedium brilliert vor allem durch die gestellten Fragen, die sie experimentell durchspielt. Während die Antworten, insbesondere mit Blick auf die metaphorischen Mechanismen, nicht in jedem Fall zu überzeugen wissen. Gleichwohl ist der Text höchst lesenswert. Denn seine Fragen stimulieren, bislang als evident angesehene Sachverhalte (soziale Dysfunktionen, Defekte, etc., die als pathologisch charakterisiert werden) in ungewohnten Suchrichtungen neu zu interpretieren.“ Aber lesen Sie selbst: Weiterlesen →

Unter diesem Titel hat Uli Reiter, laut Verlagsauskunft Autor, Künstler und Marketingdienstleister ein systemtheoretisches Buch zum Thema der Übertragung von Krankheitsbildern und -vorstellungen auf soziale Systeme und die Gesellschaft als Ganzes vorlegt. Erschienen ist es mit einem Vorwort von Peter Fuchs im Gießener Psychosozial-Verlag, einem Verlag, der schwerpunktmäßig psychoanalytische Literatur verlegt, aber mit diesem Band auch eine Hand in das systemtheoretische Feld ausstreckt. Peter Bormann hat das Buch für systemagazin gelesen und rezensiert, sein Fazit: „Uli Reiters Studie zur Pathologie als Modalmedium brilliert vor allem durch die gestellten Fragen, die sie experimentell durchspielt. Während die Antworten, insbesondere mit Blick auf die metaphorischen Mechanismen, nicht in jedem Fall zu überzeugen wissen. Gleichwohl ist der Text höchst lesenswert. Denn seine Fragen stimulieren, bislang als evident angesehene Sachverhalte (soziale Dysfunktionen, Defekte, etc., die als pathologisch charakterisiert werden) in ungewohnten Suchrichtungen neu zu interpretieren.“ Aber lesen Sie selbst: Weiterlesen →

21. Juli 2016

von Tom Levold

Keine Kommentare

Zahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung auf 721 000 gestiegen

WIESBADEN – Zum 1. März 2016 wurden 721 000 Kinder unter 3 Jahren in einer Kindertageseinrichtung oder in öffentlich geförderter Kindertagespflege betreut. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren dies 26 000 Kinder beziehungsweise 3,7 % mehr als im Vorjahr. Der Anstieg fiel damit weniger stark aus als im Vorjahr (2015: + 32 500 beziehungsweise + 4,9 %).

Seit dem 1. August 2013 gibt es für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen bundesweiten Rechtsanspruch auf einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz. Bei den hier veröffentlichten Daten wird die Inanspruchnahme der Kindertagesbetreuung gemessen. Dabei werden nur tatsächlich betreute Kinder berücksichtigt.

In Bremen (+ 7,0 %) nahm die Anzahl der betreuten Kleinkinder gegenüber dem Vorjahr am stärksten zu, in Sachsen-Anhalt (+ 1,7 %) war der Zuwachs am geringsten. Dabei ist zu beachten, dass in den ostdeutschen Flächenländern bereits hohe Betreuungszahlen erreicht wurden. Die Steigerungen fallen dort dementsprechend nur noch gering aus.

Die Mehrzahl der Eltern von Kindern unter 3 Jahren nutzten die Tagesbetreuung in Einrichtungen (85,1 %). Mit einem Anteil von bundesweit 14,9 % spielte die Kindertagespflege bei einer Tagespflegemutter oder einem -vater nach wie vor eine deutlich geringere Rolle.

Im März 2016 gab es bundesweit 54 823 Einrichtungen sowie 43 489 Tagespflegemütter und -väter. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der Kindertageseinrichtungen (+ 0,5 %) geringfügig an, während die Zahl der Kindertagespflegepersonen um 1,4 % abnahm.