Das neue Heft der Zeitschrift Konfliktdynamik hat sich dem Thema der psychologischen Kontrakte gewidmet, die eine große Rolle für Konfliktwahrnehmung und -austragung in sozialen Systemen spielen. In ihrem Editorial schreiben die Herausgeber Markus Troja, Alexander Redlich und Renate Dendorfer-Ditges: „Es gibt sie, und zwar gar nicht so selten: die nicht offen ausgesprochenen, sondern nur angedeuteten Versprechungen, die meist in der ersten Zeit, in der eine Beziehung im Entstehen begriffen ist, gegeben werden. Sie werden oft von Seiten der Akteure sehr unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert. Der eine will vielleicht eine Verhandlung abkürzen, sich zugleich aber auch nicht weiter festlegen (»Kommen Sie doch erst einmal zu uns, alles Weitere wird sich dann schon klären!«), der andere hört ein solches Versprechen ganz anders. Er oder sie lässt sich dann unter Umständen mit dem beruhigten Gefühl, dass eine gute und für ihn vorteilhafte Lösung gefunden werden wird, auf eine nicht vollständig geklärte Situation ein. Das böse Erwachen kommt dann, wenn das Versprechen eingelöst werden soll: »Nein, das haben Sie ganz falsch verstanden!«, »So habe ich das nie gesagt!« Solche und ähnliche Aussagen werden von dem Betroffenen mit Empörung und auch mit Verbitterung quittiert. Es ist schon erstaunlich, dass je nach Untersuchung zwischen 30 und 50 Prozent der Mitarbeiter in Unternehmen von solchen Empfindungen berichten, die mit derartigen unerfüllten Versprechen zusammenhängen. Auch zeigt die Erfahrung, dass das Konzept in einem Konfliktmoderationsgespräch sofort verstanden wird. Die Beteiligten können schnell beschreiben, in welchen Momenten für sie ein solches Versprechen – das auch als »psychologischer Kontrakt« bezeichnet wird – entstanden ist und wie es mit konflikttreibenden Gefühlen, ungerecht behandelt worden zu sein, einhergeht. Umso mehr erstaunt es, dass die Frage, welche Rolle derartige implizite Kontrakte für das Verständnis von Konflikten in Organisationen spielen, bislang wenig bis gar nicht untersucht wurde.“

Marcel Hülsbeck und Arist von Schlippe beschreiben „die Rolle psychologischer Kontrakte für die Entstehung von Konflikten“ und der Medizinsoziologe Johannes Siegrist macht in seinem Beitrag über „Verletzte Tauschgerechtigkeit, Konflikt und Krankheit“ auf die gesundheitlichen Auswirkungen „beruflicher Gratifikationskrisen“ aufmerksam. Darüber hinaus gibt es noch Artikel zum Mentoring von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und zu Fallstricken in der internationalen Friedensmediation, außerdem ein Interview mit Dirk Baecker zur Frage: „Warum ist das mit der Kultur so kompliziert?“. Ein lesenswertes Heft, die bibliografischen Angaben und alle abstracts finden Sie hier…

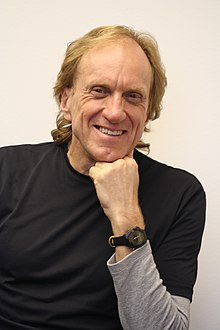

Heute vor 10 Jahren starb Michael White im Alter von 59 Jahren überraschend an einem Herzinfarkt, nur wenige Monate, nachdem er das Adelaide Narrative Therapy Centre gegründet hatte. Gemeinsam mit David Epston gilt er als Begründer der narrativen Therapie. In der Zeitschrift Contemporary Family Therapy hat Alan Carr 1998 die wesentlichen Elemente von Whites‘ Narrativem Ansatz beschrieben. Im abstract heißt es: „A systematized description of a number of practices central to Michael Whites‘ narrative approach to therapy is given. These include collaborative positioning of the therapist, externalizing the problem, excavating unique outcomes, thickening the new plot, and linking the new plot to the past and the future. The practices of remembering and incorporation, using literary means to achieve therapeutic ends, and facilitating taking-it-back practices are also described. A number of questions are given which may be useful for those concerned with narrative therapy to address.“

Heute vor 10 Jahren starb Michael White im Alter von 59 Jahren überraschend an einem Herzinfarkt, nur wenige Monate, nachdem er das Adelaide Narrative Therapy Centre gegründet hatte. Gemeinsam mit David Epston gilt er als Begründer der narrativen Therapie. In der Zeitschrift Contemporary Family Therapy hat Alan Carr 1998 die wesentlichen Elemente von Whites‘ Narrativem Ansatz beschrieben. Im abstract heißt es: „A systematized description of a number of practices central to Michael Whites‘ narrative approach to therapy is given. These include collaborative positioning of the therapist, externalizing the problem, excavating unique outcomes, thickening the new plot, and linking the new plot to the past and the future. The practices of remembering and incorporation, using literary means to achieve therapeutic ends, and facilitating taking-it-back practices are also described. A number of questions are given which may be useful for those concerned with narrative therapy to address.“