O Welt! Wie schamlos und boshaft bist du!

Du nährst und erziehest und tödtest zugleich.

(Buch der Betrachtungen,

J.W. von Goethe in

West-oestlicher Divan)

Am Tag der ersten Bodenoffensive der israelischen Soldaten in Gaza durfte ich in Berlin ein Konzert des west-eastern divan orchestra mit dem Gründer und Dirigenten Daniel Barenboim hören und miterleben. Dieses Orchester ist einzigartig, es besteht aus jungen Musikern aus Israel, Palästina und den benachbarten arabischen Ländern. Israel und Palästina, eine nicht abreißende Abfolge von Kriegen, Besatzung, Gewalt und Terror. Dieses Orchester ist ein lebendiges und nicht zu überhörendes Beispiel dafür, wie wichtig kulturelle Begegnung und Austausch in Konflikt- und Krisensituationen werden. Der Name dieses Orchesters bezieht sich auf Johann Wolfgang von Goethe, der mit dem Islam erstmals in Berührung kam, als ein deutscher Soldat von einem Feldzug in Spanien einen Koran mit in die Heimat brachte, was Goethe noch im Alter von 60 Jahren veranlasste, arabisch zu lernen. Dabei entdeckte er den großen persischen Dichter Hafes, durch den er zu eigenen Gedichten inspiriert wurde, die als Sammlung West-oestlicher Divan 1819 erschienen.

Am Tag der ersten Bodenoffensive der israelischen Soldaten in Gaza durfte ich in Berlin ein Konzert des west-eastern divan orchestra mit dem Gründer und Dirigenten Daniel Barenboim hören und miterleben. Dieses Orchester ist einzigartig, es besteht aus jungen Musikern aus Israel, Palästina und den benachbarten arabischen Ländern. Israel und Palästina, eine nicht abreißende Abfolge von Kriegen, Besatzung, Gewalt und Terror. Dieses Orchester ist ein lebendiges und nicht zu überhörendes Beispiel dafür, wie wichtig kulturelle Begegnung und Austausch in Konflikt- und Krisensituationen werden. Der Name dieses Orchesters bezieht sich auf Johann Wolfgang von Goethe, der mit dem Islam erstmals in Berührung kam, als ein deutscher Soldat von einem Feldzug in Spanien einen Koran mit in die Heimat brachte, was Goethe noch im Alter von 60 Jahren veranlasste, arabisch zu lernen. Dabei entdeckte er den großen persischen Dichter Hafes, durch den er zu eigenen Gedichten inspiriert wurde, die als Sammlung West-oestlicher Divan 1819 erschienen.

Das Orchester entstand aus der Idee heraus, israelische und arabische Musiker zusammenzubringen, um eine Brücke zwischen Kulturen zu schaffen, die gegenwärtig dabei sind, Feindschaften anstatt Freundschaften hervorzubringen.

Die Geschichte des Orchesters begann in Weimar, der geistigen Heimat von Goethes und Schillers, Bach und Liszt, aber auch dem Standort von Buchenwald, dem Weimar nicht entkommen kann.

Daniel Barenboim, geboren in Buenos Aires, und Edward Said, palästinensischer Literaturwissenschaftler, gründeten 1999 dieses Orchester und machten den Musikern durch ihre Zusammenarbeit immer wieder klar, dass Trennung und Segregation, ganz gleich ob zwischen Personen oder Völkern, nie dazu beiträgt, die Probleme, die sie entzweien, aus der Welt schaffen.

Musik kann nicht ohne Leidenschaft und Emotionen entstehen, und wunderbarerweise sitzen Israelis und Palästinenser Seite an Seite vor einem Notenständer – mit dem gleichen Instrument in der Hand, mit derselben Bogenführung, demselben Klang und derselben Lautstärke, um einen einheitlichen Ausdruck zu Gehör zu bringen. Sie haben eine gemeinsame Sprache in der Musik gefunden, die den Vertretern der jeweiligen politischen Richtungen fehlt. Gerade die Tatsache, dass ein Staat wie Israel und eine politische Bewegung wie die Hamas keine gemeinsame Sprache im Sinne einer gegenseitigen Ankoppelung finden können, erschwert ja bislang die Möglichkeit von Verständigung.

Eine Gründungsidee des Orchesters: Wenn Musiker in der Musik einen Dialog erschaffen, der davon lebt, sich und den anderen zu hören, finden sie ihn auch in ihren Worten miteinander wieder. Der Dialog zwischen Gefühl und Verstand kann allzu dogmatische religiöse Einstellungen aufweichen, dieses Orchester ist ein Beispiel dafür. Die Musiker setzen einen Kontrapunkt gegen die Monotonie religiösen Fanatismus und existenzieller Bedrohtheit.

Das Orchester wird von der Barenboim- Said Stiftung unterstützt, die in Sevilla gegründet wurde. Andalusien ist ein gelungenes Beispiel für jahrhundertelange Koexistenz unterschiedlicher Kulturen. Die palästinensischen Musiker verdanken ihre Reisemöglichkeiten spanischen Pässen!

Eine Welt öffnet sich über alle Grenzen hinaus, wenn ich diesem Konzert zuhöre. Ich erlebe dies in der Oper unter den Linden, aus Sicherheitsgründen abgesagt werden mussten Konzerte in arabischen Ländern, eins davon in Kairo. Das Sonderkonzert unter den Linden ist von meinem Wohnort im ehemaligen SO36 in Berlin Kreuzberg und eigentlich noch lebendigem SO nun in zehn Minuten zu erreichen – vor 1989 wären drei Tage nötig gewesen, um ein Visum zu beantragen, um durch die vor der Haustür gebaute Mauer zu gelangen.

Als die Musiker die Bühne betreten, versuche ich mir vorzustellen, mit wem sie heute telefoniert haben, um danach zu fragen, wie es den Familien und Freunden wohl geht.

Neben mir sitzt zur einen Seite meine jüdische Freundin, die mit ihrer Mutter in Haifa telefoniert hat und schon lange weiß, dass mein Großvater General bei der deutschen Wehrmacht war. Zur anderen Seite sitzt mein Freund, der nicht weit von hier auf der anderen Seite der Mauer lebte, und mit dem ich unsere nun gemeinsamen patch-work Kinder in ihr eigenes Leben begleitet habe.

Sie spielen Ludwig van Beethovens 5. Sinfonie, eine Aufforderung, die gemeinsamen Akkorde und Kontrapunkte präzise zu spielen, und Brahms Vierte, eine choralische und auf religiösen Melodien aufgebaute Sinfonie.

Im Programmheft ist ein Blatt mit einer Erklärung der Musiker: Wir Mitglieder des west-eastern divan Orchestra sind überzeugt davon, dass es keine militärische Lösung für den israelisch- palästinensischen Konflikt gibt. Das Orchester ist ein Alternativmodell und keine Utopie. Jedem Orchestermitglied ist es erlaubt, seinen Blickwinkel zu ändern und ein tieferes Verständnis für den anderen zu entwickeln. Wir fordern den Verzicht auf jegliche Gewalt.

Das Konzert wird für mich als gelungenes Beispiel für den Umgang mit einem Konflikt in Erinnerung bleiben, der viel zu oft als unlösbar konstruiert wird, geschürt durch die auch sprachliche Oberflächlichkeit, wenn immer von den Israelis und den Palästinensern gesprochen wird. Dieses Orchester ist ein Beispiel für gelungene Friedensaktivität.

„Wie aus der Notwendigkeit zur Struktur Zwangsordnung entstehen kann“, hat Jürgen Kriz 1999 in einem kurzen Aufsatz für„Ärztliche Praxis: Neurologie Psychiatrie“ untersucht.„Chaos ist nicht nur ein Fachbegriff in der heutigen interdisziplinären Systemforschung. Auch in der Psychopathologie und -therapie ist Chaos seit langem ein Thema. Geht man von der Perspektive aus, daß Chaos etwas Ursprüngliches ist, dem Ordnung erst abgerungen werden muß, läßt sich die Frage stellen: Wie schaffen wir sogenannte normale Erwachsene es eigentlich, das Angst machende Chaos zu bannen um Sinn und Ordnung in dieser Welt zu (er-) finden? Und was ist ggf. der Preis dafür?“

„Wie aus der Notwendigkeit zur Struktur Zwangsordnung entstehen kann“, hat Jürgen Kriz 1999 in einem kurzen Aufsatz für„Ärztliche Praxis: Neurologie Psychiatrie“ untersucht.„Chaos ist nicht nur ein Fachbegriff in der heutigen interdisziplinären Systemforschung. Auch in der Psychopathologie und -therapie ist Chaos seit langem ein Thema. Geht man von der Perspektive aus, daß Chaos etwas Ursprüngliches ist, dem Ordnung erst abgerungen werden muß, läßt sich die Frage stellen: Wie schaffen wir sogenannte normale Erwachsene es eigentlich, das Angst machende Chaos zu bannen um Sinn und Ordnung in dieser Welt zu (er-) finden? Und was ist ggf. der Preis dafür?“

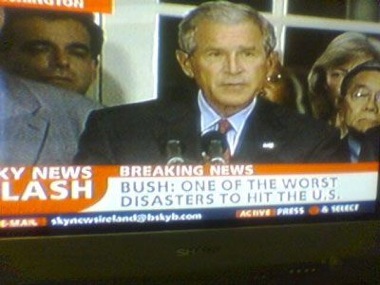

Menschenrechten, der internationalen Gemeinschaft sowie generell mit Geist und Natur steuerte Bush die Maschine in einem rasanten, kaum für möglich gehaltenen Sturzflug direkt auf das Weiße Haus zu. Da es sich beim amerikanischen Präsidentensitz nicht um ein Hochhaus handelt, blieb es unbeschädigt und der Bruchpilot konnte mit einem erheblichen Materialschaden die Maschine auf die dahinter liegende Wiese steuern. Nach dem Ausstieg beteuerte er, der zukünftig auf die Fliegerei verzichten will, er habe während des Fluges alles richtig gemacht und täglich in der Bibel gelesen, da ihm die Bedienungsanleitung und die Navigationshandbücher des Flugzeuges leider schon beim Start abhanden gekommen seien. Tausende begeisterte Fans hatten sich zum Abschied auf der Notlandungsstelle eingefunden und bewarfen den Piloten mit ihren Schuhen. Dabei handelt es sich offenbar um ein aus dem mittleren Osten in die USA importiertes Begrüßungsritual, mit dem besondere Bewunderung und Wertschätzung zum Ausdruck gebracht wird.

Menschenrechten, der internationalen Gemeinschaft sowie generell mit Geist und Natur steuerte Bush die Maschine in einem rasanten, kaum für möglich gehaltenen Sturzflug direkt auf das Weiße Haus zu. Da es sich beim amerikanischen Präsidentensitz nicht um ein Hochhaus handelt, blieb es unbeschädigt und der Bruchpilot konnte mit einem erheblichen Materialschaden die Maschine auf die dahinter liegende Wiese steuern. Nach dem Ausstieg beteuerte er, der zukünftig auf die Fliegerei verzichten will, er habe während des Fluges alles richtig gemacht und täglich in der Bibel gelesen, da ihm die Bedienungsanleitung und die Navigationshandbücher des Flugzeuges leider schon beim Start abhanden gekommen seien. Tausende begeisterte Fans hatten sich zum Abschied auf der Notlandungsstelle eingefunden und bewarfen den Piloten mit ihren Schuhen. Dabei handelt es sich offenbar um ein aus dem mittleren Osten in die USA importiertes Begrüßungsritual, mit dem besondere Bewunderung und Wertschätzung zum Ausdruck gebracht wird. Angeregt durch die Rezensionen und Hinweise auf Eve Lipchiks Text und Buch hat Jürgen Hargens einen kurzen Beitrag zur Systemischen Bibliothek beigesteuert, ein Auszug aus seinem Büchlein:„Lösungsorientierte Therapie, was hilft, wenn nichts hilft?“: „Wenn lösungsorientierte Beratung/Therapie als sprachliches Unternehmen begriffen wird (s. S. 51), dann könnte es scheinen, als handle es sich vor allem um ein kognitives oder eher

Angeregt durch die Rezensionen und Hinweise auf Eve Lipchiks Text und Buch hat Jürgen Hargens einen kurzen Beitrag zur Systemischen Bibliothek beigesteuert, ein Auszug aus seinem Büchlein:„Lösungsorientierte Therapie, was hilft, wenn nichts hilft?“: „Wenn lösungsorientierte Beratung/Therapie als sprachliches Unternehmen begriffen wird (s. S. 51), dann könnte es scheinen, als handle es sich vor allem um ein kognitives oder eher  kopflastiges Vorgehen es wird geredet, geredet, geredet. Wobei der Mensch unbestreitbar mehr zu sein scheint als nur ein Sprachwesen. Menschen fühlen auch und ihre Gefühle bestimmen ihr Handeln bzw. bestimmen ihr Handeln mit. Nur wie geht es in lösungsorientierter Beratung/Therapie mit Gefühlen?“ Kommentare sind erwünscht!

kopflastiges Vorgehen es wird geredet, geredet, geredet. Wobei der Mensch unbestreitbar mehr zu sein scheint als nur ein Sprachwesen. Menschen fühlen auch und ihre Gefühle bestimmen ihr Handeln bzw. bestimmen ihr Handeln mit. Nur wie geht es in lösungsorientierter Beratung/Therapie mit Gefühlen?“ Kommentare sind erwünscht!

Eve Lipchik (Foto:

Eve Lipchik (Foto: