20. März 2013

von Tom Levold

Keine Kommentare

19. März 2013

von Tom Levold

Keine Kommentare

Der Körper als Letztfundierung

I n den letzten Jahren ist der Körper (bzw. seine erfahrungsbezogene Seite: der Leib) auch in der systemischen Szene gesellschaftsfähig geworden. Das ist erfreulich. Tagungen zum Thema Körper erfreuen sich großer Beliebtheit, auch wenn das Thema durchaus einiger theoretische Anstrengungen gerade aus der systemischen Perspektive vertragen kann, um aus der Ecke„so Körpersachen machen“ heraus zu kommen.Sabine Weiher ist Sportwissenschaftlerin und Soziologin und arbeitet als Lehrbeauftragte an der Universität Duisburg-Essen. 2012 hat sie ihre Arbeit„Der Körper als Letztfundierung. Gesundheit und Wohlbefinden systemtheoretisch beobachtet“ im Carl-Auer Verlag veröffentlicht und Martin Hafen, Sozialarbeiter und Soziologe an der Hochschule Luzern (Soziale Arbeit am Institut für Sozialmanagement, Sozialpolitik und Prävention) hat das Buch für systemagazin gelesen – und ist beeindruckt:„Nichts ist praktischer als eine gute Theorie – das Bonmot von Kurt Lewin ist bei der Rezension des Buches von Sabine Weiher bestens platziert. Der Autorin gelingt eine präzise Analyse eines Themenfeldes, dem Wissenschaftlichkeit in der Regel abgesprochen wird. Ihre Beschreibung kontrastiert mit ihrer Nüchternheit die Emphase, die aus den Interview-Auszügen immer wieder herauszulesen ist. Gleichzeitig stellt sie diese individuellen Wahrnehmungen und die Kommunikation darüber nicht einfach in die Ecke des Esoterischen, sondern beobachtet sie als Lösung eines Problems die Lösung des Problems, dass die herausragende Bedeutung des Körpers und seiner Gesundheit in der aktuellen Gesellschaft die Individuen laufend mit der Frage konfrontiert, wie sie die Gesundheit und Funktionalität des Körpers möglichst lange erhalten können“

n den letzten Jahren ist der Körper (bzw. seine erfahrungsbezogene Seite: der Leib) auch in der systemischen Szene gesellschaftsfähig geworden. Das ist erfreulich. Tagungen zum Thema Körper erfreuen sich großer Beliebtheit, auch wenn das Thema durchaus einiger theoretische Anstrengungen gerade aus der systemischen Perspektive vertragen kann, um aus der Ecke„so Körpersachen machen“ heraus zu kommen.Sabine Weiher ist Sportwissenschaftlerin und Soziologin und arbeitet als Lehrbeauftragte an der Universität Duisburg-Essen. 2012 hat sie ihre Arbeit„Der Körper als Letztfundierung. Gesundheit und Wohlbefinden systemtheoretisch beobachtet“ im Carl-Auer Verlag veröffentlicht und Martin Hafen, Sozialarbeiter und Soziologe an der Hochschule Luzern (Soziale Arbeit am Institut für Sozialmanagement, Sozialpolitik und Prävention) hat das Buch für systemagazin gelesen – und ist beeindruckt:„Nichts ist praktischer als eine gute Theorie – das Bonmot von Kurt Lewin ist bei der Rezension des Buches von Sabine Weiher bestens platziert. Der Autorin gelingt eine präzise Analyse eines Themenfeldes, dem Wissenschaftlichkeit in der Regel abgesprochen wird. Ihre Beschreibung kontrastiert mit ihrer Nüchternheit die Emphase, die aus den Interview-Auszügen immer wieder herauszulesen ist. Gleichzeitig stellt sie diese individuellen Wahrnehmungen und die Kommunikation darüber nicht einfach in die Ecke des Esoterischen, sondern beobachtet sie als Lösung eines Problems die Lösung des Problems, dass die herausragende Bedeutung des Körpers und seiner Gesundheit in der aktuellen Gesellschaft die Individuen laufend mit der Frage konfrontiert, wie sie die Gesundheit und Funktionalität des Körpers möglichst lange erhalten können“

Noch ein Hinweis an die Leserschaft von systemagazin: in den vergangenen Wochen war viel über das Geschäftsgebaren von Amazon in den Medien zu lesen. Ich habe mich nun entschlossen, meine„Partnerschaft mit Amazon“ aufzugeben und bei allen Neuvorstellungen ab sofort direkt auf die Verlage zu verlinken, bei denen man die Bücher genauso gut bestellen und die Verlage unterstützen kann, weiter gute Bücher zu machen

17. März 2013

von Tom Levold

Keine Kommentare

Dunkel ists im Zauberwald zur Verwendung von Metaphern in NLP-Ratgeberliteratur

Da ich seit Jahren Seminare zum Thema Metaphern in der (systemischen) Psychotherapie anbiete, weiß ich, dass viele Teilnehmer mit der Erwartung kommen, mit der Kunst des therapeutischen Geschichtenerzählens bekannt gemacht zu werden. Dass das Thema Metaphern tiefgründiger und auch theoretisch anspruchsvoller ist, als die verbreitete Literatur zur Verwendung von Geschichten als Metaphern suggeriert, ist dann immer ein bleibendes Aha-Erlebnis. Vor allem in der NLP-Welt ist die Idee weitverbreitet, dass Metaphern im Grunde Gleichnisse, Märchen oder Geschichten seien, die die Klienten zu Veränderungen anregen sollen. Leider ist die theoretische Fundierung ebenso wie die inhaltliche Differenzierung des Themas in der NLP-Literatur eher schwach auf der Brust. Peter Gansen hat in einer lesenswerten Rezension der NLP-Bücher von Alexa Mohl für die website metaphorik.de diese Mängel gründlich kritisiert. Nach Auffassung des Rezensenten ist„das gesamte scheinbar so logisch konzipierte und geschlossene Gedankengebäude des NLP um, sensu Lakoff, in dem metaphorischen Konzept THEORIEN SIND GEBÄUDE zu bleiben bei nur leichtem kritischen Kratzen und prüfendem Bohren höchst einsturzgefährdet. In der Konstruktion desselben scheinen die Neurolinguistischen Programmierer Opfer ihrer eigenen (metaphorischen) Denkzwänge geworden zu sein. Mohl drückt ihr Bedauern darüber aus, dass das NLP für die akademische Zunft immer noch anrüchig sei. Um das zu ändern, so ist zu erwidern, wäre ein gründliches, theoretisch fundiertes Reframing dieser Psychotechnik erforderlich – metaphorisch gesprochen v.a. ein Spielen mit offenen Karten“.

Zur vollständigen Rezension

15. März 2013

von Tom Levold

Keine Kommentare

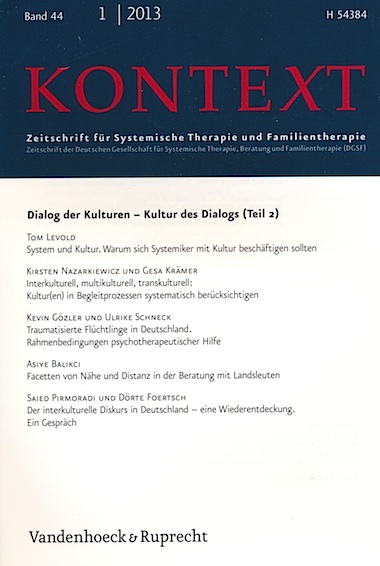

Kultur, die zweite

Nachdem pünktlich zur Jahrestagung der DGSF 2012 in Freiburg zum Thema„Dialog der Kulturen – Kultur des Dialogs“ ein dazu passendes Themenheft des„Kontext“ erschienen war, liegt mit Heft 1/2013 nun ein zweites Heft mit Beiträgen zum Thema vor, das u.a. auch Vorträge der Tagung enthält. So ist ein theoretisch angelegter Text darüber von Tom Levold zu lesen, warum sich Systemiker mit Kultur (bzw. dem Kulturbegriff) beschäftigen sollten. Kirsten Nazarkiewicz & Gesa Krämer erörtern, wie man Kultur(en) in Begleitprozessen systematisch berücksichtigen kann, Kevin Gözler & Ulrike Schneck skizzieren Rahmenbedingungen psychotherapeutischer Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge in Deutschland. Asiye Balikci berichtet aus eigener Erfahrung über„Facetten von Nähe und Distanz in der Beratung mit Landsleuten“. Nayeong Ko & Nabeel Khaled Naji Farhan, Wissenschaftler von der Psychosomatischen Universitätsklinik Freiburg, berichten über ihr Konzept der systemischen Ausbildung von Ärzten und Psychotherapeuten in unterschiedlichen Ländern Asiens und Afrikas und der Fortbildung für ausländische Ärzte in Deutschland. Abgerundet wird das Schwerpunktthema mit einem Interview, das Dörte Foertsch mit dem iranischen Psychotherapeuten Saied Pirmoradi geführt hat. In der Reihe„Klassiker wiedergelesen“ ist dieses Mal„Das reflektierende Team“ von Tom Andersen an der Reihe, besprochen von Wilfried Hosemann und Christoph Höger. Weiterhin gibt es noch einige Kommentare zum Dezemberheft und der darin enthaltenen Debatte um einen Grundsatzartikel von Günter Schiepek, das erfreulicherweise große Resonanz hervorgerufen hat. Und schließlich noch einige Rezensionen.

Zu den vollständigen abstracts

12. März 2013

von Tom Levold

Keine Kommentare

Der Hut des Forschers und der Hut des Therapeuten

In einem Beitrag für die Institutsinterne Zeitschrift ISSES des Hamburger Instituts für Systemische Studien geben Andreas Schindler und Brigitte Gemeinhardt einen interessanten Einblick in Studiendesign, Ergebnisse und forschungspragmatischen Probleme und Hindernisse der„Eppendorfer Familientherapiestudie“, in der die Arbeit Familien mit einem drogenabhängigen Indexpatienten evaluiert werden sollte. Lesenswert, weil der Text auch die (Selbst-)Mystifikation von Forschung in Frage stellt und die Wechselwirkung zwischen Forschung und beforschter Therapie verdeutlicht. Der Artikel ist auch auf der website des ISS zu lesen.

Zum vollständigen Text geht es hier

6. März 2013

von Tom Levold

Keine Kommentare

140.000 Euro für Forschung zur Wirksamkeit systemischer Therapie und Beratung

Die Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) hat einen Forschungsfond in Höhe von 140.000 Euro eingerichtet. Mit diesem Geld sollen Forschungsprojekte gefördert werden, die die Wirksamkeit systemischer Therapie und Beratung im Gesundheitswesen oder in der Jugendhilfe untersuchen. Systemische Therapie und Beratung sind weit verbreitet, ihre Wirksamkeit wird allerdings in Deutschland noch zu wenig erforscht. Im Gesundheitswesen liegen sogenannte randomisierte kontrollierte Studien, die benötigt werden, um Systemische Psychotherapie auch in der ambulanten Krankenversorgung in Deutschland zu verankern, noch in zu geringer Zahl vor. In der Jugendhilfe hat sich Wirksamkeitsforschung bislang generell wenig etabliert. Vorliegende klinische und gesundheitsökonomische Studien aus den USA, Großbritannien, Spanien und sogar aus China belegen eindrucksvoll, dass Systemische Therapie ein wirkungsvolles und kostengünstiges Psychotherapieverfahren ist. Die DGSF möchte mit ihrem Forschungsfond in den kommenden drei Jahren neue Forschungsprojekte auch in Deutschland anstoßen und dazu beitragen, systemische Therapie und Beratung im deutschen Gesundheits- und Sozialwesen weiter zu etablieren.Gefördert werden sollen Projekte (auch Anschub- oder Pilotprojekte) der Wirksamkeitsforschung, die für die Finanzierung Systemischer Therapie und Beratung in Deutschland in den nächsten zehn Jahren als besonders wichtig erscheinen. Das sind nach Einschätzung des DGSF-Vorstandes derzeit: Im Gesundheitswesen Studien zur Wirksamkeit Systemischer Therapie bei Angststörungen von Erwachsenen (1. Priorität), bei Angststörungen von Kindern (2. Priorität) und zu Störungen des Sozialverhaltens bei Kindern und Jugendlichen (3. Priorität). In der Jugendhilfe Studien zur Wirksamkeit Systemischer Therapie/Beratung besonders in den Formen der Aufsuchenden Familientherapie, der Sozialpädagogischen Familienhilfe, der multisystemischen oder Multifamilientherapie/-beratung. Hintergrund und Beschreibung der förderfähigen Forschungsvorhaben mit Hinweisen für die Bewerbung gibt es hier als pdf-Datei. Anträge auf Forschungsförderung sollen bis zum 1. Juli 2013 bei der DGSF eingereicht werden.

Die Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie (DGSF) hat einen Forschungsfond in Höhe von 140.000 Euro eingerichtet. Mit diesem Geld sollen Forschungsprojekte gefördert werden, die die Wirksamkeit systemischer Therapie und Beratung im Gesundheitswesen oder in der Jugendhilfe untersuchen. Systemische Therapie und Beratung sind weit verbreitet, ihre Wirksamkeit wird allerdings in Deutschland noch zu wenig erforscht. Im Gesundheitswesen liegen sogenannte randomisierte kontrollierte Studien, die benötigt werden, um Systemische Psychotherapie auch in der ambulanten Krankenversorgung in Deutschland zu verankern, noch in zu geringer Zahl vor. In der Jugendhilfe hat sich Wirksamkeitsforschung bislang generell wenig etabliert. Vorliegende klinische und gesundheitsökonomische Studien aus den USA, Großbritannien, Spanien und sogar aus China belegen eindrucksvoll, dass Systemische Therapie ein wirkungsvolles und kostengünstiges Psychotherapieverfahren ist. Die DGSF möchte mit ihrem Forschungsfond in den kommenden drei Jahren neue Forschungsprojekte auch in Deutschland anstoßen und dazu beitragen, systemische Therapie und Beratung im deutschen Gesundheits- und Sozialwesen weiter zu etablieren.Gefördert werden sollen Projekte (auch Anschub- oder Pilotprojekte) der Wirksamkeitsforschung, die für die Finanzierung Systemischer Therapie und Beratung in Deutschland in den nächsten zehn Jahren als besonders wichtig erscheinen. Das sind nach Einschätzung des DGSF-Vorstandes derzeit: Im Gesundheitswesen Studien zur Wirksamkeit Systemischer Therapie bei Angststörungen von Erwachsenen (1. Priorität), bei Angststörungen von Kindern (2. Priorität) und zu Störungen des Sozialverhaltens bei Kindern und Jugendlichen (3. Priorität). In der Jugendhilfe Studien zur Wirksamkeit Systemischer Therapie/Beratung besonders in den Formen der Aufsuchenden Familientherapie, der Sozialpädagogischen Familienhilfe, der multisystemischen oder Multifamilientherapie/-beratung. Hintergrund und Beschreibung der förderfähigen Forschungsvorhaben mit Hinweisen für die Bewerbung gibt es hier als pdf-Datei. Anträge auf Forschungsförderung sollen bis zum 1. Juli 2013 bei der DGSF eingereicht werden.

4. März 2013

von Tom Levold

Keine Kommentare

Geographien sozialer Systeme

Zugegeben, der Titel klingt etwas sperrig, aber darunter verbirgt sich das aktuelle Heft von„Soziale Systeme“ (2/2011!), das sich diesmal mit der Frage nach dem Verhältnis von Raum und Systemtheorie beschäftigt. Gastherausgeber sind Pascal Goeke und Roland Lippuner. Raum ist ein Thema, das in der Systemtheorie bislang nicht so viel Raum eingenommen hat, vielleicht auch wegen einer gewissen„Raumvergessenheit“ bei Niklas Luhmann, die Niels Werber in seinem Beitrag konstatiert (und mit der„Raumontologie“ Bruno Latours ins Verhältnis setzt). In unterschiedlichen Texten wird hier die Eignung des Raumes als Medium für Sinn diskutiert, das Verhältnis von Sozialem und Außersozialem erörtert (in einem Beitrag von David Kaldewey, der schon vor einiger Zeit hier vorgestellt wurde), die Frage nach dem Stellenwert der (Human-)Geographie als Disziplin erörtert. Die Frage nach der Natur als Umwelt sozialer Systeme, die schon notwendigerweise einen materiellen Raumbezug hineinbringt, gehört ebenso dazu wie Überlegungen zur„Raumordnung des Tourismus“ (A. Pott). Wieder rundherum ein spannendes Theorieheft.

Zu den vollständigen abstracts geht es hier

2. März 2013

von Tom Levold

Keine Kommentare

Humor in der Psychotherapie

1992 hat Hans-Peter Heekerens in der„Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie“ einen schönen Artikel über„Humor in der Familientherapie – Zum Stand der Diskussion“ verfasst, der auch online zu lesen ist. Im abstract heißt es:„Insbesondere strategische und systemische Familientherapeuten zeichnen sich zunehmend mehr durch humorvolle Interventionen aus. Damit wird eine neue Runde in der schon alten Diskussion um Funktion und Bedeutung von Therapeutenhumor in der Psychotherapie eröffnet. Auf der Basis der vorliegenden Literatur wird ein Einblick in den derzeitigen Diskussionsstand gegeben. Deutlich wird dabei dreierlei: Auf dem Hintergrund einer konstruktivistischen Epistemologie gerät Therapeutenhumor in ein völlig neues Licht, strategische und systemische Therapeuten können Humor in verschiedenem funktionellen Zusammenhang einsetzen, und im Verbund mit einer systemischen Grundhaltung scheint Therapeutenhumor von eminenter positiver Bedeutung“.

Zum vollständigen Text

27. Februar 2013

von Tom Levold

Keine Kommentare

Lob der Gruppendynamik

Ein Loblied auf die Gruppendynamik singen Roswita Königswieser, Rudolf Wimmer und Fritz B. Simon in der neuesten Ausgabe der„OrganisationsEntwicklung (1/2013). Titel:„Back To The Roots? Die neue Aktualität der («systemischen») Gruppendynamik“.„Die Autoren beschreiben, warum sie der leidenschaftlichen Überzeugung sind, dass die «Systemische Gruppendynamik» wegen bzw. trotz ihres machtvollen, riskanten Ansatzes, mehr denn je zu den wirkungsvollsten Impulsen sowohl für die Entwicklung der Persönlichkeit als auch für das tiefe Verstehen von Gruppen zählt“, heißt es im abstract. Lesenswert allemal, und auch im Netz zu finden, nämlich auf den Seiten von osb,

und zwar hier

26. Februar 2013

von Tom Levold

Keine Kommentare

23. Februar 2013

von Tom Levold

Keine Kommentare

SOZIALPSYCHIATRIE GESTERN, HEUTE UND MORGEN

In einem Vortrag für den Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie und der Schweizerischen Gesellschaft für Sozialpsychiatrie 2009 in Genf hat Luc Ciompi, einer der großen Vertreter der Sozialpsychiatrie, eine kleine Bilanz der wichtigsten Wurzeln und Leitideen gezogen. Sozialpsychiatrie ist in den vergangenen Jahren deutlich gegenüber der biologischen Psychiatrie ins Hintertreffen geraten. Ciompi sieht dennoch eine Zukunft für sozialpsychiatrischen Denken, wenn sie sich mit der Neurobiologie zu einer Neuro-Soziopsychiatrie verbindet – was durch die zahlreichen neurobiologischen Befunde naheläge, die die Umweltabhängigkeit sowohl der neuronalen Feinstruktur des Gehirns wie auch der Aktivation oder Hemmung mancher Gene bis ins hohe Alter hinein beweisen. Ob Ciompis Optimismus berechtigt ist, bleibt abzuwarten. Der Vortrag ist im„Bulletin Psy & Psy“ der Gesellschaft erschienen und auch online zu lesen,

In einem Vortrag für den Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie und der Schweizerischen Gesellschaft für Sozialpsychiatrie 2009 in Genf hat Luc Ciompi, einer der großen Vertreter der Sozialpsychiatrie, eine kleine Bilanz der wichtigsten Wurzeln und Leitideen gezogen. Sozialpsychiatrie ist in den vergangenen Jahren deutlich gegenüber der biologischen Psychiatrie ins Hintertreffen geraten. Ciompi sieht dennoch eine Zukunft für sozialpsychiatrischen Denken, wenn sie sich mit der Neurobiologie zu einer Neuro-Soziopsychiatrie verbindet – was durch die zahlreichen neurobiologischen Befunde naheläge, die die Umweltabhängigkeit sowohl der neuronalen Feinstruktur des Gehirns wie auch der Aktivation oder Hemmung mancher Gene bis ins hohe Alter hinein beweisen. Ob Ciompis Optimismus berechtigt ist, bleibt abzuwarten. Der Vortrag ist im„Bulletin Psy & Psy“ der Gesellschaft erschienen und auch online zu lesen,

und zwar hier

22. Februar 2013

von Tom Levold

Keine Kommentare

Boykott des DSM-V

In den USA hat sich kurz nach der Bekanntgabe der Veröffentlichung der neuen DSM-Version ein„Committee to Boycott the DSM-V“ gegründet, dass die fragwürdige Konstruktion des neuen Diagnostischen Manuals und seine fehlende wissenschaftliche Begründung attackiert (siehe hierzu auch das Buch von Allen Frances: Normal. Gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen). In einer Pressemitteilung vom 6.2. heißt es:

„Little more than 2 weeks after the American Psychiatric Associations announced that its new Diagnostic and Statistical Manual, DSM-5, was available for pre-order, the Committee to Boycott the DSM-5 has called for a boycott of the new Manual by professional mental health practitioners, researchers and all those who might have occasion to use it. Comprised of professionals and activists across the United States and Canada, the Committee is also urging users of mental services and their families to press the psychotherapists and physicians who treat them to neither purchase nor use the DSM-5. The new edition of the DSM, often referred to as psychiatrys bible, is scheduled for publication by the American Psychiatric Association in May of this year.

The Committees objective is to curtail sales of the new DSM, which, in previous editions, has sold millions of copies throughout the world, and to persuade practitioners who are obliged to use diagnostic codes to utilize those contained in the International Classification of Diagnoses (ICD). The Boycott Committees opposition to the new DSM is rooted in its concern that the DSM and its several hundred diagnoses or disease categories can do much more harm than good when applied to psychiatric patients. The Committee points to the analytical work of American clinical researchers Stuart Kirk and Herb Kutchins and of Richard Bentall of the U.K. which demonstrates that the DSMs diagnoses have little scientific evidence to support them. In research terms, they have no construct validity and very poor inter-rater reliability, or agreement among psychiatrists about the definitions of clinical diagnoses. The Committee also cites the admission this past December by Dr. Dilip Jeste, president of the APA, that twenty years of research had revealed that

most psychiatric disorders lack validated diagnostic biomarkers, and

psychiatric diagnoses are still mostly based on clinician assessment

The constant criticism that has accompanied compilation of the new DSM and the resulting skepticism about DSMs classification system have called into question a range of diagnoses, including those presumably long-established, such as schizophrenia, and those just added to the new DSM by the APAs DSM-5 Task Force, which number more than fifty. Among these latter is Somatic Symptom Disorder, which is defined in DSM-5 as preoccupation with the symptoms of chronic illnesses by those who suffer from them. Consternation has also been caused by the removal of the bereavement exception from assessment of serious depression. Individuals who experience grieving that extends beyond two weeks will now find themselves, should they visit a psychiatrist or psychotherapist for help, candidates for diagnosis with Major Depressive Disorder.

The great fear among Committee members is that ordinary behavior will now be construed as pathological. Coincidentally, all references to psychosocial, environmental and spiritual issues, integral to clinical assessment in DSM-IV, have been removed from DSM-5. This decision appears to send a clear signal to clinicians that treatment for persons judged to have psychiatric disorders can be reduced to the prescription of psychoactive medications, despite evidence of their toxicity and growing doubt about their effectiveness.

Ultimately, the APA appears to have shrugged off the criticism received from professional, advocacy and lay public stakeholders during the three public reviews of its proposals. In the estimation of many, the APA has undermined its own credibility, choosing to protect its intellectual property and publishing profits, not the public trust. Allen Frances, editor of the DSM-IV and most widely known critic of the new DSM, recently asserted that the price of $199 per copy of the new DSM will make it the most costly of all DSMs published to date and represents the APAs attempt to re-coup its $25 million investment in DSM-5s development and publication“

Weitere Informationen und einen Blog gibt es hier

21. Februar 2013

von Tom Levold

Keine Kommentare

Harry Stack Sullivan (21.2.1892-14.1.1949)

Heute vor 120 Jahren wurde Harry Stack Sullivan (Foto: www.arlingtoncemetery.net) geboren, der Begründer der interpersonalen Persönlichkeitstheorie und Psychotherapie. Er lässt sich als Vorläufer kontextueller und systemischer Konzepte betrachten. Als Psychoanalytiker stellte er die Freudsche Triebtheorie radikal in Frage und betonte die Bedeutung interpersonale Transaktionen für alle Aspekte psychischen Erlebens. Persönlichkeit existiert aus dieser Perspektive nur in und aus der Beziehung mit anderen Personen. In den 30er Jahren begegnete Sullivan in New York Erich Fromm und Karen Horney, die aus der Auseinandersetzung mit Sullivans Konzept der Interpersonalen Psychiatrie die Neopsychoanalyse entwickelten. In dieser Zeit kam es auch zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit Sozialwissenschaftlern und Ethnologen wie Ruth Benedict, Margaret Mead, Bronisław Malinowski, Edward Sapir und anderen. Hartmut Siebhüner hat eine Dissertation zu Leben und Werk Sullivans verfasst,

Heute vor 120 Jahren wurde Harry Stack Sullivan (Foto: www.arlingtoncemetery.net) geboren, der Begründer der interpersonalen Persönlichkeitstheorie und Psychotherapie. Er lässt sich als Vorläufer kontextueller und systemischer Konzepte betrachten. Als Psychoanalytiker stellte er die Freudsche Triebtheorie radikal in Frage und betonte die Bedeutung interpersonale Transaktionen für alle Aspekte psychischen Erlebens. Persönlichkeit existiert aus dieser Perspektive nur in und aus der Beziehung mit anderen Personen. In den 30er Jahren begegnete Sullivan in New York Erich Fromm und Karen Horney, die aus der Auseinandersetzung mit Sullivans Konzept der Interpersonalen Psychiatrie die Neopsychoanalyse entwickelten. In dieser Zeit kam es auch zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit Sozialwissenschaftlern und Ethnologen wie Ruth Benedict, Margaret Mead, Bronisław Malinowski, Edward Sapir und anderen. Hartmut Siebhüner hat eine Dissertation zu Leben und Werk Sullivans verfasst,

die hier zu lesen ist