WIESBADEN – Die Zahl der Haushalte mit drei oder mehr Generationen ist in Deutschland zwischen 1995 und 2015 von 351 000 auf 209 000 zurückgegangen. Das entspricht einem Rückgang von 40,5 %. „Mehrgenerationenhaushalte werden insgesamt immer seltener“, sagte Dieter Sarreither, Präsident des Statistischen Bundesamtes (Destatis), im Rahmen der heutigen Pressekonferenz in Berlin. Von 1995 bis 2015 sank die Zahl der Haushalte, in denen die mittlere Generation mit ledigen Kindern lebte, von 12,8 Millionen auf 11,0 Millionen (– 13,9 %). In 266 000 Haushalten lebte im Jahr 2015 die mittlere Generation mit den Eltern zusammen. Vor 20 Jahren waren es noch 324 000 gewesen (– 17,9 %).

Ausgangspunkt dieser Ergebnisse aus dem Mikrozensus 2015 ist das Zusammenleben einer mittleren Generation mit ledigen Kindern und/oder Eltern in einem Haushalt mit gemeinsamer Haushaltskasse. Fälle, in denen jede Generation in einem eigenen Haushalt wohnt – entweder im gleichen Haus oder in räumlicher Entfernung, können dagegen nicht abgebildet werden.

Anhand von Steckbriefen zu typischen generationenübergreifenden Haushaltskonstellationen präsentierte Dieter Sarreither ausgewählte Charakteristika wie die durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder und deren Durchschnittsalter. Weitere Ergebnisse waren:

- Generationenübergreifendes Zusammenleben und Wirtschaften in einem Haushalt findet hauptsächlich in Familien mit Kindern statt. 26,9 % aller Haushalte in Deutschland sind Zweigenerationenhaushalte, in denen Familien leben.

- In Zweigenerationenhaushalten, in denen die mittlere Generation mit Kindern zusammenlebt, sind drei Viertel der Frauen nicht erwerbstätig (29,7 %) oder arbeiten in Teilzeit (45,9 %). Dies trifft zusammen genommen nur auf gut jeden fünften Mann (18,3 %) zu.

- Mit der Betreuung von Kindern im Haushalt werden durchschnittlich 103 Minuten pro Tag verbracht.

- In 0,5 % aller Haushalte in Deutschland leben und wirtschaften drei oder mehr Generationen. Die Erwerbssituation der mittleren Generation in diesen Haushalten ähnelt der Erwerbssituation in Zweigenerationenhaushalten mit Kindern. Es lässt sich nicht per se eine höhere Belastung der mittleren Generation durch die Eltern feststellen.Auffallend ist zwar der etwas höhere Anteil der nicht erwerbstätigen Frauen (37,2 %). Gleichzeitig geht aber ein etwas höherer Anteil der Frauen (28,4 %) einer Vollzeiterwerbstätigkeit nach.

- In Zweigenerationenhaushalten aus mittlerer und älterer Generation (0,7 % aller Haushalte) lebt zu 62,8 % nur ein Elternteil mit im Haushalt.

Heute würde Paul Watzlawick 95 Jahre alt. Während viele Pioniere der Familientherapie und systemischen Therapie allmählich aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden, ist Name und Werk von Paul Watzlawick immer noch sehr präsent. Wie kaum ein anderer hat er es verstanden, die Grundlagen der Kommunikationstheorie und des Konstruktivismus einer breiteren Öffentlichkeit nahezubringen. Gemeinsam mit Janet Beavin und dem legendären (und sehr früh verstorbenen) Don D. Jackson veröffentlichte er 1967 „Pragmatics of Human Communication“, ein Buch, das immer noch verkauft wird und seit 1969 in der deutschen Übersetzung unter dem Titel „Menschliche Kommunikation – Formen, Störungen, Paradoxien“ zum Longseller geworden ist. In der Zeitschrift „american behavioral scientist“ ist im April 1967 ein Aufsatz von Watzlawick und Beavin erschienen, der einige Thesen ihres Buches vorwegnahmen: „Some formal Aspects of Communication“. Dieser Text ist im Original auch im Internet zu lesen,

Heute würde Paul Watzlawick 95 Jahre alt. Während viele Pioniere der Familientherapie und systemischen Therapie allmählich aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden, ist Name und Werk von Paul Watzlawick immer noch sehr präsent. Wie kaum ein anderer hat er es verstanden, die Grundlagen der Kommunikationstheorie und des Konstruktivismus einer breiteren Öffentlichkeit nahezubringen. Gemeinsam mit Janet Beavin und dem legendären (und sehr früh verstorbenen) Don D. Jackson veröffentlichte er 1967 „Pragmatics of Human Communication“, ein Buch, das immer noch verkauft wird und seit 1969 in der deutschen Übersetzung unter dem Titel „Menschliche Kommunikation – Formen, Störungen, Paradoxien“ zum Longseller geworden ist. In der Zeitschrift „american behavioral scientist“ ist im April 1967 ein Aufsatz von Watzlawick und Beavin erschienen, der einige Thesen ihres Buches vorwegnahmen: „Some formal Aspects of Communication“. Dieser Text ist im Original auch im Internet zu lesen,

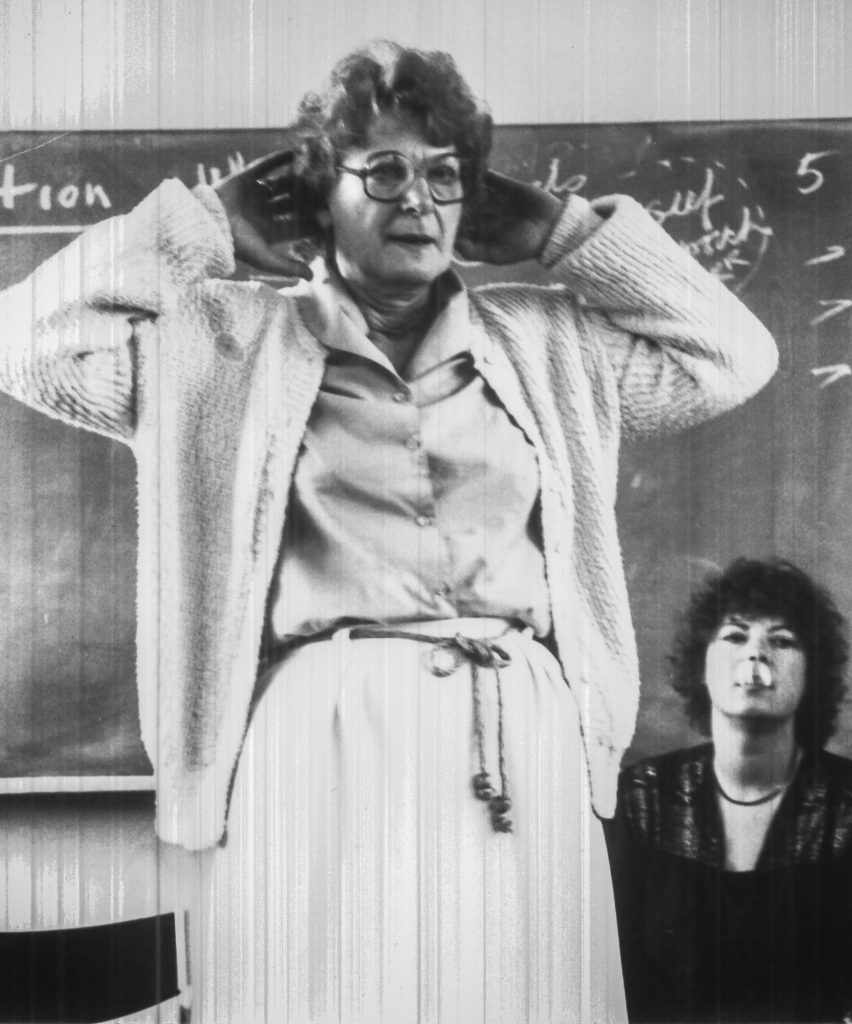

Heute würde Virginia Satir ihren 100. Geburtstag feiern. Sie wurde am 26. Juni 1916 in der tiefsten Provinz der USA, dem Kleinstädtchen Neillsville in Wisconsin (2010: 2.463 Einwohner) geboren. Als sie 13 war, bestand ihre Mutter darauf, dass die Familie umzog, um der Tochter den Besuch einer High School zu ermöglichen, die sie 1932 abschloss. Im gleichen Jahr begann sie ihre Ausbildung am Milwaukee State Teachers College (jetzt University of Wisconsin-Milwaukee), die sie mit einem Bachelor beendete. Nach einer Zeit der Tätigkeit als Lehrerin machte Satir noch eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin und begann schon 1951, in eigener Praxis mit Familien zu arbeiten, was zur damaligen Zeit völlig außergewöhnlich war. Ab 1955 unterrichtete sie das Fach Familiendynamik am Illinois Psychiatric Institute. In einer Zeit, in der alle namhaften Familientherapeuten Männer waren, setzte sich als einzige Frau mit großem Selbstbewusstsein durch. Ende des Jahrzehnts zog sie nach Kalifornien, wohin sie 1959 von Don D. Jackson und Jules Ruskin in das Gründungsteam des Mental Research Institute in Palo Alto bei Stanford (USA) berufen wurde. Hier übernahm sie die Leitung der Ausbildungsabteilung des Instituts und entwickelte das erste familientherapeutische Ausbildungsprogramm in den USA, das auch eine Weltpremiere darstellte.Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre war Virginia Satir auch häufig in Deutschland zu Gast, um hier Workshops und Kurse zu geben. Vor allem hat sie durch ihre Verbindung mit dem Weinheimer Institut für Familientherapie viele systemische Therapeutinnen und Therapeuten geprägt, die ihre professionelle Entwicklung im IFW begonnen haben. Die starke Orientierung an der sogenannten Mailänder Schule um Mara Selvini Palazzoli einerseits, die konstruktivistische und systemtheoretische Wende, die die Familientherapie Anfang der 80er Jahre hierzulande nahm, andererseits führte jedoch dazu, dass der Ansatz von Virginia Satir, der u.a. Arbeit mit Familienskulpturen, Familienrekonstruktion und das Konzept des Selbstwerts in den Vordergrund rückte, außerhalb der humanistisch geprägten psychotherapeutischen Szene nicht sehr breit rezipiert wurde. So habe ich Virginia Satir nie selbst erlebt, mich aber auch nicht darum bemüht, da mir ihre konzeptuellen Überlegungen nicht besonders zusagten. Ihre geschichtliche Bedeutung für die Familientherapie habe ich erst viel später realisiert.

Heute würde Virginia Satir ihren 100. Geburtstag feiern. Sie wurde am 26. Juni 1916 in der tiefsten Provinz der USA, dem Kleinstädtchen Neillsville in Wisconsin (2010: 2.463 Einwohner) geboren. Als sie 13 war, bestand ihre Mutter darauf, dass die Familie umzog, um der Tochter den Besuch einer High School zu ermöglichen, die sie 1932 abschloss. Im gleichen Jahr begann sie ihre Ausbildung am Milwaukee State Teachers College (jetzt University of Wisconsin-Milwaukee), die sie mit einem Bachelor beendete. Nach einer Zeit der Tätigkeit als Lehrerin machte Satir noch eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin und begann schon 1951, in eigener Praxis mit Familien zu arbeiten, was zur damaligen Zeit völlig außergewöhnlich war. Ab 1955 unterrichtete sie das Fach Familiendynamik am Illinois Psychiatric Institute. In einer Zeit, in der alle namhaften Familientherapeuten Männer waren, setzte sich als einzige Frau mit großem Selbstbewusstsein durch. Ende des Jahrzehnts zog sie nach Kalifornien, wohin sie 1959 von Don D. Jackson und Jules Ruskin in das Gründungsteam des Mental Research Institute in Palo Alto bei Stanford (USA) berufen wurde. Hier übernahm sie die Leitung der Ausbildungsabteilung des Instituts und entwickelte das erste familientherapeutische Ausbildungsprogramm in den USA, das auch eine Weltpremiere darstellte.Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre war Virginia Satir auch häufig in Deutschland zu Gast, um hier Workshops und Kurse zu geben. Vor allem hat sie durch ihre Verbindung mit dem Weinheimer Institut für Familientherapie viele systemische Therapeutinnen und Therapeuten geprägt, die ihre professionelle Entwicklung im IFW begonnen haben. Die starke Orientierung an der sogenannten Mailänder Schule um Mara Selvini Palazzoli einerseits, die konstruktivistische und systemtheoretische Wende, die die Familientherapie Anfang der 80er Jahre hierzulande nahm, andererseits führte jedoch dazu, dass der Ansatz von Virginia Satir, der u.a. Arbeit mit Familienskulpturen, Familienrekonstruktion und das Konzept des Selbstwerts in den Vordergrund rückte, außerhalb der humanistisch geprägten psychotherapeutischen Szene nicht sehr breit rezipiert wurde. So habe ich Virginia Satir nie selbst erlebt, mich aber auch nicht darum bemüht, da mir ihre konzeptuellen Überlegungen nicht besonders zusagten. Ihre geschichtliche Bedeutung für die Familientherapie habe ich erst viel später realisiert.

Der systemische Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass er bei der Erklärung von (vermeintlich individuellen) Phänomenen immer die verschiedenen relevanten sozialen, historischen, ökonomischen, rechtlichen u.a. Kontexte einbezieht. Gerade bei der Frage, was als psychisches oder seelisches Problem, Krankheit oder Störung gelten kann, ist diese Perspektive von besonderer Bedeutung. Allerdings ist die Frage, inwiefern gesellschaftliche Entwicklungen Einfluss auf die Entstehung psychischer Probleme nehmen oder diese sogar verursachen, schon viel älter als systemtheoretische Beschreibungen. Ob der Kapitalismus krank macht, ist eine alte soziologische Fragestellung, die aber natürlich von eminenter politischer Bedeutung ist (und seit den 60er Jahren diskutiert wird).

Der systemische Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass er bei der Erklärung von (vermeintlich individuellen) Phänomenen immer die verschiedenen relevanten sozialen, historischen, ökonomischen, rechtlichen u.a. Kontexte einbezieht. Gerade bei der Frage, was als psychisches oder seelisches Problem, Krankheit oder Störung gelten kann, ist diese Perspektive von besonderer Bedeutung. Allerdings ist die Frage, inwiefern gesellschaftliche Entwicklungen Einfluss auf die Entstehung psychischer Probleme nehmen oder diese sogar verursachen, schon viel älter als systemtheoretische Beschreibungen. Ob der Kapitalismus krank macht, ist eine alte soziologische Fragestellung, die aber natürlich von eminenter politischer Bedeutung ist (und seit den 60er Jahren diskutiert wird).