2. Dezember 2007

von Tom Levold

Keine Kommentare

Heute wird Jürgen Hargens 60 Jahre alt. Dazu möchte ich ihm an dieser Stelle von ganzem Herzen gratulieren und muss gleich dazu sagen, dass ich, wie wohl auch viele andere, von seinem Geburtstag erst durch die Würdigung erfahren habe, die Wolfgang Loth in der aktuellen Ausgabe von systhema veröffentlicht hat. Obwohl Jürgen Hargens durch seine vielen Publikationen sehr bekannt ist, zeigt das doch auch, dass er eher kein Mensch ist, der das Rampenlicht sucht. Auf Kongressen treibt er sich jedenfalls nicht sehr häufig herum. Ich selbst bin ihm nur ein einziges Mal persönlich begegnet, obwohl wir seit fast 25 Jahren miteinander in Kontakt sind, mal enger, mal weniger eng. Das hat vielleicht auch mit seiner norddeutschen Randlage und einer ausgeprägten Bescheidenheit zu tun. Wie auch immer, beides könnte dazu beitragen, dass der Beitrag von Jürgen für die Entwicklung der Systemischen Therapie in Deutschland heute womöglich unterschätzt werden könnte. Aus diesem Grund will ich meine Glückwünsche mit einem kleinen Sprung in das Jahr 1983 verbinden, dass bald 25 Jahre zurück liegt.

Heute wird Jürgen Hargens 60 Jahre alt. Dazu möchte ich ihm an dieser Stelle von ganzem Herzen gratulieren und muss gleich dazu sagen, dass ich, wie wohl auch viele andere, von seinem Geburtstag erst durch die Würdigung erfahren habe, die Wolfgang Loth in der aktuellen Ausgabe von systhema veröffentlicht hat. Obwohl Jürgen Hargens durch seine vielen Publikationen sehr bekannt ist, zeigt das doch auch, dass er eher kein Mensch ist, der das Rampenlicht sucht. Auf Kongressen treibt er sich jedenfalls nicht sehr häufig herum. Ich selbst bin ihm nur ein einziges Mal persönlich begegnet, obwohl wir seit fast 25 Jahren miteinander in Kontakt sind, mal enger, mal weniger eng. Das hat vielleicht auch mit seiner norddeutschen Randlage und einer ausgeprägten Bescheidenheit zu tun. Wie auch immer, beides könnte dazu beitragen, dass der Beitrag von Jürgen für die Entwicklung der Systemischen Therapie in Deutschland heute womöglich unterschätzt werden könnte. Aus diesem Grund will ich meine Glückwünsche mit einem kleinen Sprung in das Jahr 1983 verbinden, dass bald 25 Jahre zurück liegt.

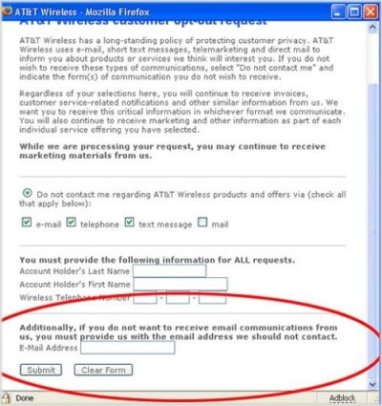

Am 7.1.1983 schrieb mir Jürgen Hargens einen Brief, schon damals mit dem Norderweg 14 in 2391 Meyn als Absender (Jürgen ist ein seßhafter Mensch). Ein Brief, der mich ebenso erfreute wie völlig überraschte, da ich noch nie von Jürgen Hargens gehört hatte, und in dem es hieß: Sehr geehrter Herr Levold, ich werde dieses Jahr die ,Zeitschrift für systemische Therapie herausgeben, die erste Ausgabe aller Voraussicht nach in diesem Frühjahr. Da sich gegenwärtig kein Verlag bereit zu finden scheint, ein derartiges Vorhaben zu unterstützen, werde ich die ganze Sache zunächst alleine machen müssen, d.h. planen, entwerfen, drucken, verschicken und finanzieren. Ich wende mich an Sie mit der Frage, ob und ggf. in welchem Maße Sie Interesse hätten, an dieser Zeitschrift mitzuarbeiten. Bisher wird die Zeitschrift in Zusammenarbeit mit dem ,Journal of Strategie and Systemic Therapies entstehen unter Mitwirkung (d.h. als Mitglieder des ,editorial advisory board) einiger nordamerikanischer und nordeuropäischer Fachleute. Aus dem deutschen Sprachraum habe ich bisher erst einen Mitarbeiter gewinnen können. Ich weiß wohl, daß meine Angaben sehr dürftig sind, denke aber, daß eine Entscheidung dennoch möglich sein kann. Ich bin an Mitarbeitern interessiert, die zum einen als ,ständige Mitarbeiter fungieren und damit – zum anderen – Manuskripte lesen und bewerten, potentielle Autoren ansprechen, Informationen etc. geben, selbst Beiträge verfassen und ,last not least zur Verbreitung der Zeitschrift beitragen. Damals noch mit freundlichen Grüßen, auf die für Jürgen heute so kennzeichnende friedliche Grüße ist er erst später gekommen.

Etwas zurückhaltend misstrauisch erwiderte ich, dass ich das Projekt mehr als interessant fände, aber zunächst wolle ich wissen, wie er überhaupt auf mich gestoßen sei. In seiner prompten Anwort schrieb er: Ich habe von Ihnen durch Herrn D. Roloff (Hannover) erfahren. Persönlich sind wir uns (jedenfalls bewußt) nicht begegnet. Herr Roloff verwies auf Unzufriedenheiten einiger DAF-Mitglieder hinsichtlich der ,systemischen Therapie und erwähnte in diesem Zusammenhang die ,Kölner Gruppe um Tom Levold. Ihre Anschrift ließ sich dann dem DAF-Mitgliederverzeichnis entnehmen. Über sich selbst schrieb Jürgen: Zu meinem Kontext: ich arbeite als ,Klinischer Psychologe in meiner kleinen Praxis und bemühe mich, systemische Ansätze in die Praxis umzusetzen (mit einem befreundeten Kollegen). Jürgen war damals 35, ich 29. So einfach war es damals, etwas Neues und Bahnbrechendes auf die Schiene zu setzen.

So entstand dann eine für mich sehr wertvolle Zusammenarbeit mit Jürgen Hargens an der Zeitschrift für Systemische Therapie, die sehr schnell zur wichtigsten Ressource für die eigenständige Etablierung der Systemischen Therapie in Deutschland wurde – gerade auch in Abgrenzung zur Familientherapie (worauf sich auch die zitierte Unzufriedenheit bezog). Ein Verlag wurde gefunden (modernes lernen in Dortmund) und die Zeitschrift entwickelte sich zum produktivsten und diskussionsfreudigsten Medium der systemischen Szene in den 80er Jahren. Dies in die Wege geleitet zu haben, ist das große und alleinige Verdienst von Jürgen Hargens, das heute, wo der Systemische Ansatz im engeren Sinne eine enorme Bandbreite an Darstellungs- und Veröffentlichungsmöglichkeiten hat, vielen jüngeren KollegInnen wahrscheinlich nicht mehr so richtig klar sein dürfte.

In der Systemischen Bibliothek erscheint heute aus Anlass des 60. Geburtstages von Jürgen Hargens ein Text von Cornelia Tsirigotis, die aus ihrer persönlichen Perspektive schildert, wie Hargens Idee des Unerschrockenen Respektierens sie schon lange in ihrer eigenen Arbeit begleitet. Eine Hommage, die zeigt, dass diese Idee in ihre Praxis so eingesickert ist, dass sie sich gewissermaßen verselbstständigt hat und der Bezug auf den Urheber nur noch implizit vorgenommen wird. Kann es ein besseres Beispiel für Wirksamkeit geben?

Lieber Jürgen, von Deiner Initiative, Deiner Neugier, Deinen internationalen Verbindungen, Deiner Beharrlichkeit und auch Deiner Sperrigkeit haben wir alle (und natürlich auch Du) sehr viel profitiert. Auch wenn Du Deinen Geburtstag im Stillen feierst und Dir nur einen freien Dezember gönnst, möchte ich Dir von dieser Stelle aus alles Gute wünschen und uns viele weitere Beiträge aus Deiner Feder.

Tom Levold

Zur Systemischen Bibliothek

Hans Lieb schildert heute in einer Kongressgeschichten-Miniatur, wie er als„System-Neuling“ mit intensiven Training in Gender-Sensitivität erstmals auf einem Kongress mit systemischer Prominenz in Kontakt kam bzw. eigentlich auch nicht – alles in allem also eine eher ernüchternde Kongresserfahrung.

Hans Lieb schildert heute in einer Kongressgeschichten-Miniatur, wie er als„System-Neuling“ mit intensiven Training in Gender-Sensitivität erstmals auf einem Kongress mit systemischer Prominenz in Kontakt kam bzw. eigentlich auch nicht – alles in allem also eine eher ernüchternde Kongresserfahrung.

Luigi Boscolo hat als Mitglied des„Mailänder Teams“ um Mara Selvini Palazzoli und später mit Gianfranco Cecchin auf unzähligen Tagungen

Luigi Boscolo hat als Mitglied des„Mailänder Teams“ um Mara Selvini Palazzoli und später mit Gianfranco Cecchin auf unzähligen Tagungen  und in noch unzähligeren Workshops und Seminaren die Vorstellungen vieler Systemischer TherapeutInnen der ersten und zweiten Generation über die Arbeit mit psychiatrisch diagnostizierten Indexpatienten nachhaltig geprägt. Im heutigen Adventskalender berichten Thomas Keller aus Köln und Ulrike Borst von Erlebnissen anlässlich einer Live-Demonstration von Luigi Boscolo, die ihren eigenen professionellen Entwicklungen eine nachhaltige Veränderung beschert haben. Thomas Keller fand Ende der 70er Jahre, wonach er die ganze Zeit gesucht hat, bei Ulrike Borst blieb kein Stein auf dem

und in noch unzähligeren Workshops und Seminaren die Vorstellungen vieler Systemischer TherapeutInnen der ersten und zweiten Generation über die Arbeit mit psychiatrisch diagnostizierten Indexpatienten nachhaltig geprägt. Im heutigen Adventskalender berichten Thomas Keller aus Köln und Ulrike Borst von Erlebnissen anlässlich einer Live-Demonstration von Luigi Boscolo, die ihren eigenen professionellen Entwicklungen eine nachhaltige Veränderung beschert haben. Thomas Keller fand Ende der 70er Jahre, wonach er die ganze Zeit gesucht hat, bei Ulrike Borst blieb kein Stein auf dem  anderen:„Die folgenden fast zwei Jahrzehnte lang bemühte ich mich mit Erfolg, wie ich glaube darum, die scheinbar unvereinbaren Positionen der verhaltenstherapeutischen und der systemischen Variante der Familientherapie unter einen Hut zu bekommen. Für die Verhaltenstherapie als ,Schule‘ war ich allerdings verloren und machte eine systemische Weiterbildung“.

anderen:„Die folgenden fast zwei Jahrzehnte lang bemühte ich mich mit Erfolg, wie ich glaube darum, die scheinbar unvereinbaren Positionen der verhaltenstherapeutischen und der systemischen Variante der Familientherapie unter einen Hut zu bekommen. Für die Verhaltenstherapie als ,Schule‘ war ich allerdings verloren und machte eine systemische Weiterbildung“.  Die aktuelle Ausgabe ist in erster Linie Forschungsarbeiten zu Themen internationaler und multi-ethnischer Kontexte der Theorie von Paar- und Famiienbeziehungen gewidmet. Darüber hinaus gibt es einen theoretischen Beitrag von C. Christian Beels über Psychotherapie als Übergangsritus, eine Arbeit über die Funktion einer Mentorengruppe in der Ausbildung farbiger TherapeutInnen sowie einen Aufsatz über die Misshandlung und Vernachlässigung von älteren Menschen in Latino-Familien. Im Editorial gibt Herausgeberin Evan Imber-Black bekannt, dass Family Process ab sofort vermehrt Anstrengungen unternehmen wird,„truly international“ zu werden. Ein erster Schritt ist die Bereitstellung aller abstracts auch in Spanisch und Mandarin (Chinesisch) ab 2008. Immerhin stammt die Hälfte aller Abbonnenten nicht aus den USA. Dennoch wird es auf lange Sicht nicht zu erwarten sein, dass die abstracts auch in Deutsch übersetzt werden, was die Motivation fördern sollte, englische Texte auch im Original zu studieren. Der Abschluss des Heftes ist ein Nachruf auf Tom Andersen, verfasst von Harlene Anderson und Lynn Hoffman. Außerdem sind jetzt alle bibliografischen Angaben des Jahrgangs 2003 von Family Process ebenfalls im Zeitschriften-Archiv von systemagazin zu finden.

Die aktuelle Ausgabe ist in erster Linie Forschungsarbeiten zu Themen internationaler und multi-ethnischer Kontexte der Theorie von Paar- und Famiienbeziehungen gewidmet. Darüber hinaus gibt es einen theoretischen Beitrag von C. Christian Beels über Psychotherapie als Übergangsritus, eine Arbeit über die Funktion einer Mentorengruppe in der Ausbildung farbiger TherapeutInnen sowie einen Aufsatz über die Misshandlung und Vernachlässigung von älteren Menschen in Latino-Familien. Im Editorial gibt Herausgeberin Evan Imber-Black bekannt, dass Family Process ab sofort vermehrt Anstrengungen unternehmen wird,„truly international“ zu werden. Ein erster Schritt ist die Bereitstellung aller abstracts auch in Spanisch und Mandarin (Chinesisch) ab 2008. Immerhin stammt die Hälfte aller Abbonnenten nicht aus den USA. Dennoch wird es auf lange Sicht nicht zu erwarten sein, dass die abstracts auch in Deutsch übersetzt werden, was die Motivation fördern sollte, englische Texte auch im Original zu studieren. Der Abschluss des Heftes ist ein Nachruf auf Tom Andersen, verfasst von Harlene Anderson und Lynn Hoffman. Außerdem sind jetzt alle bibliografischen Angaben des Jahrgangs 2003 von Family Process ebenfalls im Zeitschriften-Archiv von systemagazin zu finden.  Dörte Foertsch vom Berliner Institut für Familientherapie steuert eine kleine Erinnerung an eine Tagung mit

Dörte Foertsch vom Berliner Institut für Familientherapie steuert eine kleine Erinnerung an eine Tagung mit  Tom Andersen bei, der in Osnabrück vor 300 TeilnehmerInnen eine Life-Konsultation mit einer Familie und ihrem Therapeuten durchführte und dabei einen bleibenden Eindruck hinsichtlich der praktischen Wirksamkeit des Konzeptes des„reflecting Teams“ bei der Autorin hinterlassen hat.

Tom Andersen bei, der in Osnabrück vor 300 TeilnehmerInnen eine Life-Konsultation mit einer Familie und ihrem Therapeuten durchführte und dabei einen bleibenden Eindruck hinsichtlich der praktischen Wirksamkeit des Konzeptes des„reflecting Teams“ bei der Autorin hinterlassen hat. Heute wird Jürgen Hargens 60 Jahre alt. Dazu möchte ich ihm an dieser Stelle von ganzem Herzen gratulieren und muss gleich dazu sagen, dass ich, wie wohl auch viele andere, von seinem Geburtstag erst durch die Würdigung erfahren habe, die Wolfgang Loth in der aktuellen Ausgabe von systhema veröffentlicht hat. Obwohl Jürgen Hargens durch seine vielen Publikationen sehr bekannt ist, zeigt das doch auch, dass er eher kein Mensch ist, der das Rampenlicht sucht. Auf Kongressen treibt er sich jedenfalls nicht sehr häufig herum. Ich selbst bin ihm nur ein einziges Mal persönlich begegnet, obwohl wir seit fast 25 Jahren miteinander in Kontakt sind, mal enger, mal weniger eng. Das hat vielleicht auch mit seiner norddeutschen Randlage und einer ausgeprägten Bescheidenheit zu tun. Wie auch immer, beides könnte dazu beitragen, dass der Beitrag von Jürgen für die Entwicklung der Systemischen Therapie in Deutschland heute womöglich unterschätzt werden könnte. Aus diesem Grund will ich meine Glückwünsche mit einem kleinen Sprung in das Jahr 1983 verbinden, dass bald 25 Jahre zurück liegt.

Heute wird Jürgen Hargens 60 Jahre alt. Dazu möchte ich ihm an dieser Stelle von ganzem Herzen gratulieren und muss gleich dazu sagen, dass ich, wie wohl auch viele andere, von seinem Geburtstag erst durch die Würdigung erfahren habe, die Wolfgang Loth in der aktuellen Ausgabe von systhema veröffentlicht hat. Obwohl Jürgen Hargens durch seine vielen Publikationen sehr bekannt ist, zeigt das doch auch, dass er eher kein Mensch ist, der das Rampenlicht sucht. Auf Kongressen treibt er sich jedenfalls nicht sehr häufig herum. Ich selbst bin ihm nur ein einziges Mal persönlich begegnet, obwohl wir seit fast 25 Jahren miteinander in Kontakt sind, mal enger, mal weniger eng. Das hat vielleicht auch mit seiner norddeutschen Randlage und einer ausgeprägten Bescheidenheit zu tun. Wie auch immer, beides könnte dazu beitragen, dass der Beitrag von Jürgen für die Entwicklung der Systemischen Therapie in Deutschland heute womöglich unterschätzt werden könnte. Aus diesem Grund will ich meine Glückwünsche mit einem kleinen Sprung in das Jahr 1983 verbinden, dass bald 25 Jahre zurück liegt. Nach der Eröffnung des systemagazin Specials mit Kongressgeschichten am gestrigen Tag kommt heute Wolfgang Loth zu Wort,

Nach der Eröffnung des systemagazin Specials mit Kongressgeschichten am gestrigen Tag kommt heute Wolfgang Loth zu Wort,  „Und jemand wollte mehr wissen, wollte wissen, wie es denn in Steves eigenem Leben funktioniere, was er hier so lösungsorientierend erzähle. Die Antwort kam unmittelbar: ,Study your own business!‘, bellte er den Fragesteller an, gefolgt von ,Next question!’. Dass Wolfgang Loth dieser Antwort im Nachhinein eine Menge abgewinnen kann, können Sie in seinem Beitrag nachlesen.

„Und jemand wollte mehr wissen, wollte wissen, wie es denn in Steves eigenem Leben funktioniere, was er hier so lösungsorientierend erzähle. Die Antwort kam unmittelbar: ,Study your own business!‘, bellte er den Fragesteller an, gefolgt von ,Next question!’. Dass Wolfgang Loth dieser Antwort im Nachhinein eine Menge abgewinnen kann, können Sie in seinem Beitrag nachlesen.