29. Mai 2010

von Tom Levold

Keine Kommentare

29. Mai 2010

von Tom Levold

Keine Kommentare

28. Mai 2010

von Tom Levold

Keine Kommentare

Herbert Schober-Ehmer und Susanne Ehmer (Fotos: www.schoberehmer.com), als Berater, Coaches und Supervisoren bestens bekannt, schlagen in ihrem Text, der in Heft 1/2010 der Zeitschrift„Supervision“ erschienen ist, einige Prinzipien für Beratung und Führung vor, die in Zeiten, in denen verunsichernde Ereignisse häufiger auftreten als sonst“, Sicherheit stiften und Orientierung geben können. Der Beitrag ist auf der website des Management Zentrums Witten zu lesen:„Wenn Organisationen durch Krisenphänomene ihre stabilisierende, ordnende und sicherheitsgebende Funktion zumindest teilweise einbüßen,

Herbert Schober-Ehmer und Susanne Ehmer (Fotos: www.schoberehmer.com), als Berater, Coaches und Supervisoren bestens bekannt, schlagen in ihrem Text, der in Heft 1/2010 der Zeitschrift„Supervision“ erschienen ist, einige Prinzipien für Beratung und Führung vor, die in Zeiten, in denen verunsichernde Ereignisse häufiger auftreten als sonst“, Sicherheit stiften und Orientierung geben können. Der Beitrag ist auf der website des Management Zentrums Witten zu lesen:„Wenn Organisationen durch Krisenphänomene ihre stabilisierende, ordnende und sicherheitsgebende Funktion zumindest teilweise einbüßen,  müssen andere Formen und Strukturen entwickelt und genützt werden, die Sicherheit stiften können. Und das sind nicht neue Pläne B, C, D, das ist die Stunde der Kommunikation, des Austausches, des Fragens und Zuhörens, der gemeinsamen (Selbst-)Vergewisserung, wir sind im Kontakt, wir verstehen die Perspektiven des Anderen, seine Sorgen und seine Erwartungen. Das ist die Stunde eines Investments ins Vertrauen sonst beginnt eine Selbstzerstörungsdynamik. Vertrauen ist immer relevant jetzt ist es überlebensnotwendig. Systemtheoretisch gesagt: Organisationen in der Krise müssen auf Interaktionssysteme zurückgreifen. Aus unserer Perspektive lassen sich einige Prinzipien benennen, die in Zeiten gehäuften Auftretens verunsichernder Ereignisse Sicherheit stiften und Orientierung geben können. Dieser Beitrag führt über einige Gedanken zu Führungs-relevanten Aspekten von Krise hin zu beispielhaft benannten Interventionen in Beratungsprozessen Krisen-erschütterter Unternehmen“

müssen andere Formen und Strukturen entwickelt und genützt werden, die Sicherheit stiften können. Und das sind nicht neue Pläne B, C, D, das ist die Stunde der Kommunikation, des Austausches, des Fragens und Zuhörens, der gemeinsamen (Selbst-)Vergewisserung, wir sind im Kontakt, wir verstehen die Perspektiven des Anderen, seine Sorgen und seine Erwartungen. Das ist die Stunde eines Investments ins Vertrauen sonst beginnt eine Selbstzerstörungsdynamik. Vertrauen ist immer relevant jetzt ist es überlebensnotwendig. Systemtheoretisch gesagt: Organisationen in der Krise müssen auf Interaktionssysteme zurückgreifen. Aus unserer Perspektive lassen sich einige Prinzipien benennen, die in Zeiten gehäuften Auftretens verunsichernder Ereignisse Sicherheit stiften und Orientierung geben können. Dieser Beitrag führt über einige Gedanken zu Führungs-relevanten Aspekten von Krise hin zu beispielhaft benannten Interventionen in Beratungsprozessen Krisen-erschütterter Unternehmen“

Zum vollständigen Text

27. Mai 2010

von Tom Levold

Keine Kommentare

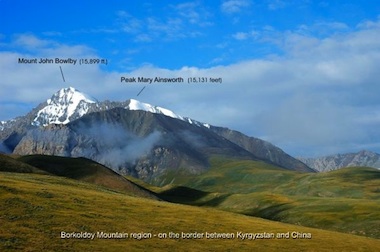

Bjarne Holmes ist Assistant Professor am Deparment of Psychology an der Heriot-Watt University in Edinburgh, Scotland, mit dem Schwerpunkt Bindungstheorie und Bindungsforschung. Darüber hinaus ist er begeisterter Bergsteiger und hat im Jahre 2005 mit einer Gruppe aus dem Harvard Mountaineering Club eine Expedition in das Borkoldoy-Gebirge zwischen Kirgisistan und China unternommen, bei der neun bislang nicht bestiegener Berge erstmals erklommen wurden. Damit ist auch das Recht der Namensgebung verbunden:„I chose to officially name the last two peaks we climbed MOUNT JOHN BOWLBY (15,899 feet) and PEAK MARY AINSWORTH (15,131 feet) – in honor of two of my theory and research heroes. Bowlby is the higher snow-capped mountain to the left and Ainsworth is the second lower snow-capped mountain to the right of Bowlby“

Über die Expedition kann man hier Genaueres erfahren

26. Mai 2010

von Tom Levold

Keine Kommentare

In seinem Versuch einer postcartesianischen Psychologie, der in Heft 2/2000 der Zeitschrift„systeme“ erschienen ist, schreibt Klaus Kießling, Theologieprofessor und Psychologe sowie Leiter des Seminars für Religionspädagogik, Katechetik und Didaktik sowie des Instituts für Pastoralpsychologie und Spiritualität an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen (Foto: www.sankt-georgen.de):„Psychologie, wie ich sie kennengelernt habe, hat wichtige emanzipatorische Schritte aus philosophischer Umklammerung vollzogen, läuft aber – in dieser Richtung weiterhin hände- ringend unterwegs – Gefahr, sich dabei ihrer eigenen Wurzeln zu berauben, also saft- und kraftlos zu werden. Einen Brückenbau zwischen Philosophie und Psychologie, näherhin zwischen Phänomenologie und Gestalttheorie einerseits sowie Selbstorganisationskonzepten andererseits halte ich für sehr wichtig: Die Verwindung des Grabens zwischen Philosophie und Psychologie eröffnet letzterer die Möglichkeit, gleichsam ressourcenorientiert vorzugehen, also in einer Weise, wie sie selbst es in Therapietheorien vielerorts lehrt: sie könnte zwar weiterhin andere Disziplinen um Rat bitten – etwa naturwissenschaftliche Fachbereiche – und deren Modelle aufgreifen; sie könnte aber auch einmal ihre eigenen Ressourcen – etwa in der Gestalttheorie – wahr- und ernst nehmen, also auf Hilfe zur Selbsthilfe setzen, anstatt sich damit zu begnügen, auf eine rettende Hand zu warten. Unter Würdigung zentraler Differenzen zwischen beiden Enden einer solchen Brücke möchte ich zeigen, daß sich beide Seiten in der gemeinsamen Abkehr von einer cartesianischen Erkenntnistheorie neu begegnen können. Dabei zeichnet sich eine noch näher zu charakterisierende cartesianische Erkenntnistheorie durch ihren Anspruch auf Letztbegründung und apodikische Gewißheit aus:„Die Erkenntnis soll von einem Zustand des Zweifels aus aufgebaut werden, der durch evidente Intuitionen Schritt um Schritt ausgeräumt und durch unerschütterliche Wahrheiten ersetzt wird“ (Herzog 1991

), so daß sich das erkennende Subjekt an einem archimedischen Punkt findet – jenseits jeder biologischen und biographischen Mittelbarkeit“

In seinem Versuch einer postcartesianischen Psychologie, der in Heft 2/2000 der Zeitschrift„systeme“ erschienen ist, schreibt Klaus Kießling, Theologieprofessor und Psychologe sowie Leiter des Seminars für Religionspädagogik, Katechetik und Didaktik sowie des Instituts für Pastoralpsychologie und Spiritualität an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen (Foto: www.sankt-georgen.de):„Psychologie, wie ich sie kennengelernt habe, hat wichtige emanzipatorische Schritte aus philosophischer Umklammerung vollzogen, läuft aber – in dieser Richtung weiterhin hände- ringend unterwegs – Gefahr, sich dabei ihrer eigenen Wurzeln zu berauben, also saft- und kraftlos zu werden. Einen Brückenbau zwischen Philosophie und Psychologie, näherhin zwischen Phänomenologie und Gestalttheorie einerseits sowie Selbstorganisationskonzepten andererseits halte ich für sehr wichtig: Die Verwindung des Grabens zwischen Philosophie und Psychologie eröffnet letzterer die Möglichkeit, gleichsam ressourcenorientiert vorzugehen, also in einer Weise, wie sie selbst es in Therapietheorien vielerorts lehrt: sie könnte zwar weiterhin andere Disziplinen um Rat bitten – etwa naturwissenschaftliche Fachbereiche – und deren Modelle aufgreifen; sie könnte aber auch einmal ihre eigenen Ressourcen – etwa in der Gestalttheorie – wahr- und ernst nehmen, also auf Hilfe zur Selbsthilfe setzen, anstatt sich damit zu begnügen, auf eine rettende Hand zu warten. Unter Würdigung zentraler Differenzen zwischen beiden Enden einer solchen Brücke möchte ich zeigen, daß sich beide Seiten in der gemeinsamen Abkehr von einer cartesianischen Erkenntnistheorie neu begegnen können. Dabei zeichnet sich eine noch näher zu charakterisierende cartesianische Erkenntnistheorie durch ihren Anspruch auf Letztbegründung und apodikische Gewißheit aus:„Die Erkenntnis soll von einem Zustand des Zweifels aus aufgebaut werden, der durch evidente Intuitionen Schritt um Schritt ausgeräumt und durch unerschütterliche Wahrheiten ersetzt wird“ (Herzog 1991

), so daß sich das erkennende Subjekt an einem archimedischen Punkt findet – jenseits jeder biologischen und biographischen Mittelbarkeit“

Zum vollständigen Text

25. Mai 2010

von Tom Levold

Keine Kommentare

Nadine Reiband hat für systemagazin den Methodenkoffer Supervision und Coaching von Wolfgang Ehinger und Claudius Hennig begutachtet, der eine Sammlung von Tools in Kartenform darstellt:„Da steckt geballte Ladung drin: Der Inhalt des Methodenkoffer für Supervision und Coaching bietet sowohl für den erfahrenen Supervisor als auch für den noch unsicheren genau das, was man für eine gute Supervision braucht. Was sonst in Buchform verpackt ist, steckt hier in einzelnen Karten. Praktisch für den alltäglichen Gebrauch kann man sich für die anfallenden Supervisionen entsprechende Techniken heraussuchen und mittels der Karte unmittelbar anwenden. Die Techniken werden auf dem Überblickblatt kurz vorgestellt. Unter den 76 Methoden finden sich bekannte wie„Leerer Stuhl“,„Fokussierendes Reflecting“ oder„Brief an sich selber“. Es gibt aber auch unbekannte oder abgewandelte und angepasste Methoden unter den Karten“

Nadine Reiband hat für systemagazin den Methodenkoffer Supervision und Coaching von Wolfgang Ehinger und Claudius Hennig begutachtet, der eine Sammlung von Tools in Kartenform darstellt:„Da steckt geballte Ladung drin: Der Inhalt des Methodenkoffer für Supervision und Coaching bietet sowohl für den erfahrenen Supervisor als auch für den noch unsicheren genau das, was man für eine gute Supervision braucht. Was sonst in Buchform verpackt ist, steckt hier in einzelnen Karten. Praktisch für den alltäglichen Gebrauch kann man sich für die anfallenden Supervisionen entsprechende Techniken heraussuchen und mittels der Karte unmittelbar anwenden. Die Techniken werden auf dem Überblickblatt kurz vorgestellt. Unter den 76 Methoden finden sich bekannte wie„Leerer Stuhl“,„Fokussierendes Reflecting“ oder„Brief an sich selber“. Es gibt aber auch unbekannte oder abgewandelte und angepasste Methoden unter den Karten“

Zur vollständigen Rezension

25. Mai 2010

von Tom Levold

Keine Kommentare

24. Mai 2010

von Tom Levold

Keine Kommentare

23. Mai 2010

von Tom Levold

Keine Kommentare

Hierzu auch: ZDF-Programmchef schützt Lobbyisten

23. Mai 2010

von Tom Levold

Keine Kommentare

Florian Rötzer berichtet im online-Magazin Telepolis von einer Meta-Studie zur Pharma-Forschung, die bestätigt, dass von Pharmafirmen finanzierte Studien günstiger für deren Wirkstoffe ausfallen als unabhängige Studien:„Mitglieder der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft und weitere Wissenschaftler haben im Auftrag der Bundesärztekammer untersucht, ob tatsächlich die Ergebnisse für ein pharmazeutisches Unternehmen besser ausfallen, wenn sie eine Studie finanzieren, und welchen Einfluss die Finanzierung auf Studienprotokoll und qualität haben. Nach einer systematischen Suche in der Datenbank PubMed wurden schließlich aus Zeitraum zwischen 2002 und 2009 57 Publikationen ausgewählt, die die Auswirkung der Finanzierung auf die Ergebnisse behandelten. Nach Auswertung konnten die Autoren der Studie, deren erster Teil im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde, bestätigen, dass„Arzneimittelstudien, die von pharmazeutischen Unternehmen finanziert werden oder bei deren Autoren ein finanzieller Interessenkonflikt vorliegt, häufiger ein für die Pharmafirma vorteilhaftes Ergebnis als aus anderen Quellen finanzierte Untersuchungen“ ergeben“

Zum vollständigen Text

23. Mai 2010

von Tom Levold

Keine Kommentare

Vorgestern erschien an dieser Stelle ein Hinweis auf die Streitschrift über Diskurs-Ethik und Konstruktivismus von Holger Burckhart und Kersten Reich (Foto: www.uni-koeln.de), ein Buch, das auf der website von Kersten Reich, Professor für Allgemeine Pädagogik an der Universität zu Köln, heruntergeladen werden kann. Hier findet sich auch ein weiteres, überaus bemerkenswertes publizistisches Projekt von Kersten Reich.

Vorgestern erschien an dieser Stelle ein Hinweis auf die Streitschrift über Diskurs-Ethik und Konstruktivismus von Holger Burckhart und Kersten Reich (Foto: www.uni-koeln.de), ein Buch, das auf der website von Kersten Reich, Professor für Allgemeine Pädagogik an der Universität zu Köln, heruntergeladen werden kann. Hier findet sich auch ein weiteres, überaus bemerkenswertes publizistisches Projekt von Kersten Reich.  „Die Ordnung der Blicke. Perspektiven des interaktionistischen Konstruktivismus“ ist ein zweibändiges Werk, dessen Bände„Beobachtung und die Unschärfen der Erkenntnis“ sowie„Beziehungen und Lebenswelt“ mit insgesamt über 1150 Seiten 1998 in erster Auflage im Luchterhand Verlag in Neuwied erschienen und dann vom Beltz-Verlag übernommen worden sind. Da für den Autor 2009 im Rahmen einer Neuauflage eine umfassende Überarbeitung anstand, entschied er sich dafür, diese überarbeitete Neuauflage nicht von einem Verlag besorgen zu lassen, sondern kostenlos auf seiner website zur Verfügung zu stellen. Seine Begründung:„Bei der Entscheidung, die zwei Bände nochmals als Bücher zu publizieren oder sie in der Neuauflage online verfügbar zu machen, standen für mich vor allem Erwägungen der Rezeption im Vordergrund. In einer Online-Version lassen sich für die wissenschaftliche Arbeit, auf die hin beide Bände vorrangig zielen, sehr viel leichter elektronische Suchtools (Namenssuche, Suche von Sachbegriffen) einsetzen. Hierfür kann z.B. im Acrobat Reader die erweiterte Suchfunktion genutzt werden. Auch die mögliche Auswahl von Zitaten wird erleichtert. Zudem ist durch die kostenlose Nutzung ein Zugang leichter möglich. Die beiden Bände wären als Bücher sehr teuer gewesen. Daher zog ich es letzten Endes vor, obwohl ich lieber Bücher in den Händen halte als sie eher flüchtig ins Netz zu setzen, hier die Chance zu nutzen, die Zugänglichkeit dieses eher theoretischen Werkes zu erhöhen. Hier mache ich es der Nutzerin oder dem Nutzer besonders leicht, indem ich verschiedene Versionen des Downloads des gesamten Buches, einzelner Teile (geordnet nach Kapiteln) oder auch einer unmittelbaren Einsicht über Internetseiten ermögliche, die je gewünschte Form zu finden. Ein Download als Ebook ist ebenfalls möglich. Seitenzahlen zum Zitieren finden sich in der PDF-Version, auf den Internetseiten ist der reine Text der Kapitel ohne Seitenzahlen gespeichert. Das Copyright bitte ich trotz der leichten Zugänglichkeit zu berücksichtigen. Der Gebrauch von Textteilen außerhalb kommerzieller Interessen in Seminaren von Hochschulen ist ausdrücklich gestattet“ Die website von Kersten Reich ist durch die Vielzahl dort erhältlicher Materialien zum Konstruktivismus bekannt. Es ist zu wünschen, dass sein Angebot die vielen Leser findet, die es verdient.

„Die Ordnung der Blicke. Perspektiven des interaktionistischen Konstruktivismus“ ist ein zweibändiges Werk, dessen Bände„Beobachtung und die Unschärfen der Erkenntnis“ sowie„Beziehungen und Lebenswelt“ mit insgesamt über 1150 Seiten 1998 in erster Auflage im Luchterhand Verlag in Neuwied erschienen und dann vom Beltz-Verlag übernommen worden sind. Da für den Autor 2009 im Rahmen einer Neuauflage eine umfassende Überarbeitung anstand, entschied er sich dafür, diese überarbeitete Neuauflage nicht von einem Verlag besorgen zu lassen, sondern kostenlos auf seiner website zur Verfügung zu stellen. Seine Begründung:„Bei der Entscheidung, die zwei Bände nochmals als Bücher zu publizieren oder sie in der Neuauflage online verfügbar zu machen, standen für mich vor allem Erwägungen der Rezeption im Vordergrund. In einer Online-Version lassen sich für die wissenschaftliche Arbeit, auf die hin beide Bände vorrangig zielen, sehr viel leichter elektronische Suchtools (Namenssuche, Suche von Sachbegriffen) einsetzen. Hierfür kann z.B. im Acrobat Reader die erweiterte Suchfunktion genutzt werden. Auch die mögliche Auswahl von Zitaten wird erleichtert. Zudem ist durch die kostenlose Nutzung ein Zugang leichter möglich. Die beiden Bände wären als Bücher sehr teuer gewesen. Daher zog ich es letzten Endes vor, obwohl ich lieber Bücher in den Händen halte als sie eher flüchtig ins Netz zu setzen, hier die Chance zu nutzen, die Zugänglichkeit dieses eher theoretischen Werkes zu erhöhen. Hier mache ich es der Nutzerin oder dem Nutzer besonders leicht, indem ich verschiedene Versionen des Downloads des gesamten Buches, einzelner Teile (geordnet nach Kapiteln) oder auch einer unmittelbaren Einsicht über Internetseiten ermögliche, die je gewünschte Form zu finden. Ein Download als Ebook ist ebenfalls möglich. Seitenzahlen zum Zitieren finden sich in der PDF-Version, auf den Internetseiten ist der reine Text der Kapitel ohne Seitenzahlen gespeichert. Das Copyright bitte ich trotz der leichten Zugänglichkeit zu berücksichtigen. Der Gebrauch von Textteilen außerhalb kommerzieller Interessen in Seminaren von Hochschulen ist ausdrücklich gestattet“ Die website von Kersten Reich ist durch die Vielzahl dort erhältlicher Materialien zum Konstruktivismus bekannt. Es ist zu wünschen, dass sein Angebot die vielen Leser findet, die es verdient.

Zur download-Seite

22. Mai 2010

von Tom Levold

Keine Kommentare

Von Arndt Linsenhoff, Paar- und Sexualtherapeut bei der ProFamilia Heidelberg sowie erfahrener Mediator, hat 2004 in der Zeitschrift„Familiendynamik“ einen sehr lesenswerten Artikel über„Trennungs-Mediation und Emotion“ verfasst, der auf der website von ProFamilia Heidelberg nachzulesen ist. Im abstract heißt es:„Strittige Trennungen sind hochemotionale Prozesse. Bezugnehmend auf die Theorie der Affektlogik Luc Ciompis werden Vorstellungen zu den Emotionen und Kognitionen von Paaren entwickelt, die sich in Mediation begeben. Wie Mediatoren sich an deren Gestimmtheit ankoppeln und einen angemessenen prozesssteuernden Umgang anbieten können, wird dargestellt. Auf diesem Hintergrund werden Ergänzungen zu den bisherigen Ausbildungs- und Supervisionsinhalten vorgeschlagen“

Zum vollständigen Text

21. Mai 2010

von Tom Levold

Keine Kommentare

2000 erschien bei Königshausen und Neumann in Würzburg eine Streitschrift mit dem Titel„Begründung von Moral. Diskursethik versus Konstruktivismus“. Autoren sind der Philosoph Holger Burckhart (Foto: Wikipedia), seit 2009 Rektor der Universität Siegen, vorher Professor für Anthropologie und Ethik in den Rehabilitationswissenschaften an der Universität zu Köln sowie Kersten Reich (Foto: www.uni-koeln.de), Pädagoge und Professor für Allgemeine Pädagogik an der Universität zu Köln, bestens bekannt für seinen Ansatz des Interaktionistischen Konstruktivismus und zahlreiche Beiträge zur konstruktivistischen Pädagogik. In ihrer Vorbemerkung zum Buch halten sie fest:„

2000 erschien bei Königshausen und Neumann in Würzburg eine Streitschrift mit dem Titel„Begründung von Moral. Diskursethik versus Konstruktivismus“. Autoren sind der Philosoph Holger Burckhart (Foto: Wikipedia), seit 2009 Rektor der Universität Siegen, vorher Professor für Anthropologie und Ethik in den Rehabilitationswissenschaften an der Universität zu Köln sowie Kersten Reich (Foto: www.uni-koeln.de), Pädagoge und Professor für Allgemeine Pädagogik an der Universität zu Köln, bestens bekannt für seinen Ansatz des Interaktionistischen Konstruktivismus und zahlreiche Beiträge zur konstruktivistischen Pädagogik. In ihrer Vorbemerkung zum Buch halten sie fest:„ Die Differenz – der Streit – ergibt sich aus der Beantwortung grundlegender Fragen. Lässt sich aus dem

Die Differenz – der Streit – ergibt sich aus der Beantwortung grundlegender Fragen. Lässt sich aus dem

Zum Buch

19. Mai 2010

von Tom Levold

Keine Kommentare

Zitat des Tages:„Loyalität ist ein für das Verständnis von Familienbeziehungen wesentlicher Begriff. Loyalität kann viele Bedeutungen haben: sie kann vom individuellen Treue-Empfinden bis zum Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft reichen, ja bis zur staatsbürgerlichen Treuepflicht gegenüber der Nation. Der Begriff muss also gemäß den Erfordernissen unserer Beziehungstheorie definiert werden. Loyalität lässt sich in moralischen, philosophischen, politischen und psychologischen Begriffen definieren. Im hergebrachten Sinne wird Loyalität als eine positive Haltung der Zuverlässigkeit des einzelnen gegenüber einem sogenannten Loyalitäts-»Objekt« verstanden. Dagegen setzt das Konzept eines Mehrpersonen-Loyalitätsgewebes das Vorhandensein strukturierter Gruppenerwartungen voraus, zu deren Erfüllung alle Mitglieder aufgerufen sind. In diesem Sinne gehört Loyalität zu dem, was Martin Buber die »Ordnung der menschlichen Welt« nennt. Ihr Bezugsrahmen setzt sich eher aus Vertrauen, Verdienst, Auftrag und Erfüllung als aus den »psychischen« Funktionen des »Fühlens« und »Wissens« zusammen. Unser Interesse für Loyalität als Gruppenmerkmal und persönliche Einstellung geht über die einfache behavioristische Vorstellung eines gesetzestreuen Verhaltens hinaus. Wir setzen voraus, dass der Mensch, um loyales Mitglied einer Gruppe zu sein, den Geist ihrer Erwartungen verinnerlichen und ganz bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen muss. Letztlich ist der einzelne sowohl den Ge- und Verboten der von außen an ihn herangetragenen

Zitat des Tages:„Loyalität ist ein für das Verständnis von Familienbeziehungen wesentlicher Begriff. Loyalität kann viele Bedeutungen haben: sie kann vom individuellen Treue-Empfinden bis zum Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft reichen, ja bis zur staatsbürgerlichen Treuepflicht gegenüber der Nation. Der Begriff muss also gemäß den Erfordernissen unserer Beziehungstheorie definiert werden. Loyalität lässt sich in moralischen, philosophischen, politischen und psychologischen Begriffen definieren. Im hergebrachten Sinne wird Loyalität als eine positive Haltung der Zuverlässigkeit des einzelnen gegenüber einem sogenannten Loyalitäts-»Objekt« verstanden. Dagegen setzt das Konzept eines Mehrpersonen-Loyalitätsgewebes das Vorhandensein strukturierter Gruppenerwartungen voraus, zu deren Erfüllung alle Mitglieder aufgerufen sind. In diesem Sinne gehört Loyalität zu dem, was Martin Buber die »Ordnung der menschlichen Welt« nennt. Ihr Bezugsrahmen setzt sich eher aus Vertrauen, Verdienst, Auftrag und Erfüllung als aus den »psychischen« Funktionen des »Fühlens« und »Wissens« zusammen. Unser Interesse für Loyalität als Gruppenmerkmal und persönliche Einstellung geht über die einfache behavioristische Vorstellung eines gesetzestreuen Verhaltens hinaus. Wir setzen voraus, dass der Mensch, um loyales Mitglied einer Gruppe zu sein, den Geist ihrer Erwartungen verinnerlichen und ganz bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen muss. Letztlich ist der einzelne sowohl den Ge- und Verboten der von außen an ihn herangetragenen  Erwartungen wie den der verinnerlichten Verpflichtungen unterworfen. In diesem Zusammenhang ist von besonderem Interesse, dass Freud die dynamische Basis von Gruppen als mit der Funktion des Überichs verwandt begriff. Die ethische Verpflichtungskomponente der Loyalität ist zunächst an unser Pflichtbewusstsein und unseren Sinn für Fairness und Gerechtigkeit gebunden. Nichterfüllung von Verpflichtungen führt zu Schuldgefühlen, die dann einen sekundären systemregulierenden Kräftemechanismus bilden. Die Homöostase des Verpflichtungs- oder Loyalitätssystems hängt also von einer regulativen Aufladung mit Schuldgefühlen ab. Selbstverständlich haben die verschiedenen Mitglieder des Systems unterschiedlich hohe Schuldschwellen, und ein lediglich durch Schuldgefühle reguliertes System ist zu qualvoll, als dass es auf die Dauer bestehen könnte. Während also die Loyalitätsstruktur durch die Geschichte der Gruppe, die Gerechtigkeit ihrer menschlichen Ordnung und ihre Mythen bestimmt wird, sind für das Ausmaß der Verpflichtung und die Art und Weise ihrer Erfüllung die psychische Veranlagung und Verdienstposition jedes einzelnen Mitglieds im multipersonalen System mit ausschlaggebend“ (Aus: Ivan Boszormenyi-Nagy & Geraldine M. Spark: Unsichtbare Bindungen. Die Dynamik familiärer Systeme, Klett-Cotta, Stuttgart 1981, S. 66f.)

Erwartungen wie den der verinnerlichten Verpflichtungen unterworfen. In diesem Zusammenhang ist von besonderem Interesse, dass Freud die dynamische Basis von Gruppen als mit der Funktion des Überichs verwandt begriff. Die ethische Verpflichtungskomponente der Loyalität ist zunächst an unser Pflichtbewusstsein und unseren Sinn für Fairness und Gerechtigkeit gebunden. Nichterfüllung von Verpflichtungen führt zu Schuldgefühlen, die dann einen sekundären systemregulierenden Kräftemechanismus bilden. Die Homöostase des Verpflichtungs- oder Loyalitätssystems hängt also von einer regulativen Aufladung mit Schuldgefühlen ab. Selbstverständlich haben die verschiedenen Mitglieder des Systems unterschiedlich hohe Schuldschwellen, und ein lediglich durch Schuldgefühle reguliertes System ist zu qualvoll, als dass es auf die Dauer bestehen könnte. Während also die Loyalitätsstruktur durch die Geschichte der Gruppe, die Gerechtigkeit ihrer menschlichen Ordnung und ihre Mythen bestimmt wird, sind für das Ausmaß der Verpflichtung und die Art und Weise ihrer Erfüllung die psychische Veranlagung und Verdienstposition jedes einzelnen Mitglieds im multipersonalen System mit ausschlaggebend“ (Aus: Ivan Boszormenyi-Nagy & Geraldine M. Spark: Unsichtbare Bindungen. Die Dynamik familiärer Systeme, Klett-Cotta, Stuttgart 1981, S. 66f.)