27. August 2014

von Tom Levold

1 Kommentar

Am 23.8. hatte ich auf einen Artikel in der Berliner Morgenpost verlinkt, aus dem hervorgeht, dass die Sigmund-Freud-Universität Wien nun auch in Berlin Psychotherapeuten durch ein Direktstudium ausbilden will, allerdings ohne dass dafür die gesetzlichen Grundlagen vorliegen. Dem Artikel zufolge setzt der SFU-Präsident Alfred Pritz darauf, „dass die direkte Ausbildung zugelassen worden ist, bis in fünf Jahren die ersten Absolventen das Studium abgeschlossen haben können“. Hierzu erreichte mich ein Kommentar von Michael B. Buchholz, der die Leser interessieren könnte:

„Die Information, dass eine Zweigstelle der Wiener Sigmund-Freud-Universität als erste Universität mit einem Studium der Direktausbildung vorgeprescht ist, wird viele interessieren. Insbesondere, dass angeblich kein Psychologiestudium mehr nötig sei.

Daran muss richtig gestellt werden:

1. In Deutschland wird nach wie vor das Psychologiestudium als eine der Voraussetzungen (die andere ist ein Medizinstudium) anerkannt, um für eine Psychotherapieausbildung nach den Richtlinienverfahren zugelassen zu werden. Ein Studium der Psychotherapiewissenschaft ist etwas anderes und wird von keiner Behörde anerkannt; es ist nicht dasselbe wie ein Studium der Psychologie.

2. Mittlerweile ist gegen die entsprechende verlockende Behauptung eine einstweilige Verfügung ergangen, die es der SFU in Berlin untersagt, damit zu werben, dass ein Psychologiestudium nicht mehr nötig sei. Diese Möglichkeit besteht nämlich nur nach österreichischem Recht. Wer in Deutschland an der Berliner SFU Psychotherapiewissenschaft studieren würde, könnte in Österreich (!) ansuchen, in die Psychotherapeutenliste aufgenommen zu werden. Falls das gelingt, müsste er/sie dann wenigstens 5 Jahre in Österreich praktizieren; erst dann würde die dortige Approbation in Deutschland nach EU-Recht anerkannt werden müssen.

3. Dass diese sehr komplexen Zusammenhänge sich zu einer gewaltigen Zumutung für eventuelle Studien-Bewerber auswirken werden, liegt auf der Hand; dass die Betreiber der SFU darüber nicht informieren, gewährt einen tiefen Blick in deren Motivationen. Aufklärung im Sinne desjenigen, den sie im Namen führen, ist diese Art der Kundenwerbung jedenfalls nicht.

Prof. Dr. Michael B. Buchholz

International Psychoanalytic University (IPU), Berlin

PSAID – Postgraduate Studies for the Advancement

Of Individual Dissertations & Social Psychology“

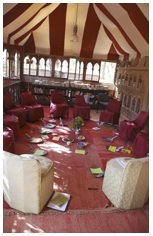

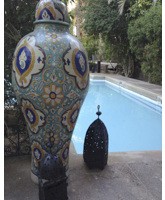

Als ich mich zusammen mit einigen meiner Kolleginnen zu einem Lehrgang in Marokko angemeldet habe, wusste ich: Das wird eine ganz besondere Woche für uns! Die beiden Systemiker Liane Stephan und Mohammed El Hachimi stehen für mich für eine besondere Art der Gestaltung von Seminaren und Vermittlung von Inhalten. Ich habe bei beiden meine Ausbildung zur systemischen Beraterin durchlaufen und selten mit so kreativen und kompetenten Beratern gearbeitet.

Als ich mich zusammen mit einigen meiner Kolleginnen zu einem Lehrgang in Marokko angemeldet habe, wusste ich: Das wird eine ganz besondere Woche für uns! Die beiden Systemiker Liane Stephan und Mohammed El Hachimi stehen für mich für eine besondere Art der Gestaltung von Seminaren und Vermittlung von Inhalten. Ich habe bei beiden meine Ausbildung zur systemischen Beraterin durchlaufen und selten mit so kreativen und kompetenten Beratern gearbeitet.