Am 14.3. erschien an dieser Stelle der Text eines Vortrags von Evelyn Niel-Dolzer, den sie auf einer Fachtagung zur systemischen Biografiearbeit in Kassel im Februar dieses Jahres gehalten hat. Auf dieser Tagung präsentierte auch Herta Schindler einen Vortrag zur Systemischen Biografiearbeit, über die sie unlängst auch ein Buch publiziert hat. Sie ist Sozialarbeiterin und systemische Lehrtherapeutin in eigener Praxis in Kassel. Ihren Vortrag hat sie dankenswerter Weise dem systemagazin zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.

Herta Schindler, Kassel: Mit meiner Stimme das Unerhörte erzählen. Eine Schulung des Hörens im Kontext systemischer Biografiearbeit

Das Unerhörte erzählen

„Das Unerhörte“ hat zwei Bedeutungen:

Zum einen versteht man darunter, das, was (noch) nicht gehört wurde. In der Regel wurde es nicht gehört, weil es nicht erzählt wurde, bzw. nicht erzählt werden konnte.

Und zum zweiten ist es ein empörter Ausruf über etwas, das den gesellschaftlichen Gepflogenheiten nicht entspricht: das ist ja unerhört!

Beide Aspekte hängen zusammen mit den jeweils geltenden gesellschaftspolitischen Werten, Gesetzen und Machtverhältnissen. Geschehenes oder Erlebtes, das gegen diese vorherrschenden Werte verstößt, im Gespräch zu teilen, kann mit Risiken verbunden sein. Es kann daher aus dem Sprechbaren verbannt werden; dem Geschehenen oder Erlebten wird die Anteilnahme entzogen und es wird zu etwas „Unerhörtem“.

Um das Unerhörten zu erzählen und es dadurch aus seiner Verbannung zu lösen, braucht es Mut, und die (Wieder-)Einführung von Anteilnahme. Dies kann als handlungsleitend in der Biografiearbeit angesehen werden, denn, um mit den Worten der Schriftstellerin Christa Wolf zu sprechen „Ohne Anteilnahme kein Gedächtnis“. Die Einbindung des (schließlich) Erzählten in ein gemeinsames, nicht einsames Gedächtnis geht mit einem Prozess des Erkundens einher. Unterstützung bei der Kontextualisierung in familiengeschichtliche und gesellschaftspolitische Dynamiken und beim Finden eines stimmigen Erzähl-Ausdrucks spielen dabei in der Begleitungsarbeit eine bedeutsame Rolle.

I. Ohne Anteilnahme kein Gedächtnis

Zu Beginn stelle ich zwei Beispiele aus meiner Praxis vor[1], die ich im weiteren Verlauf erläutere.

Später Einblick

Im Kontext der Biografiearbeit arbeitete ich mit Luise. Luise sagte, sie könne nicht sprechen, sobald mehrere Menschen zuhörten. „Ich bin Lehrerin“, sagte sie. „Aber ich habe deswegen meinen Beruf aufgegeben.“

In ihrer lebensgeschichtlichen Erzählung, an der wir arbeiteten, stellte sich nun Folgendes heraus:

Ihre Großeltern hatten die Kriegsjahre in Polen überlebt. Das ist umso bemerkenswerter, weil sie jüdischer Abstammung war. Während des Faschismus in Polen hatte die Grußmutter sich als Katholikin ausgegeben und war, um keine Zweifel aufkommen zu lassen, extrem oft, das heißt täglich, zur Kirche gegangen. Dann waren sie vor der Sowjet-Armee geflüchtet und es hatte sie in ein kleines deutsches Dorf verschlagen. Die Schutzmaßnahme des „Zur-Kirche-gehens“ hat sie beibehalten. Luise: „Sie war eine sehr klein, sehr schwarz gekleidete Frau. Jeden Tag legte sie den fast einen Kilometer langen Weg zur katholischen Kirche zurück, um dem Sechs-Uhr-Gottesdienst beizuwohnen.“

Ihr Mann wurde zum Dorfarzt, eine geachtete Position, die Praxis befand sich in ihrem Wohnhaus. Man könnte also sagen: dass ganze Dorf ging bei Luises Großeltern ein und aus, während Luises Großmutter ihr Geheimnis vor aller Augen schützen musste, ein Geheimnis, das so schwerwiegend war, dass davon einmal ihr Leben abhing. Ihre wahre Identität war unerhört im doppelten Sinne.

Sie verbannte sie so gut, dass tatsächlich niemand im Dorf Bescheid wusste, auch nicht nach ihrem Tod.

Als wir die Geschichte ihrer Großmutter aus der Perspektive der Biografiearbeit betrachteten, überlegte ich mit Luise: hatte sie das nicht aufgehobenen Schweigegebot ihrer Großmutter „geerbt“? Ich komme darauf später zurück.

Im nun folgenden Beispiel wird im Kontext der Biografiearbeit etwas bislang Unerhörtes ein erstes Mal innerhalb der Familie preisgegeben und dadurch eine gegenwärtige Situation grundlegend verändert: Kontext ist ein zweitägiges Seminar für Adoptivbewerber-Paare. Mit den Frauen arbeitete ich biografisch zum Thema ‘Beziehung zur eigenen Mutter‘.

Wie aus Abstand Nähe wird – Mehr als eine Tochter

Margret, eine der Adoptivbewerberinnen, spürt durch nahe Mutter-Tochter-Erzählungen von anderen Frauen wieder einmal, dass ihre eigene Mutter ein eher distanziertes Verhältnis zu ihr hatte. Erst in ihren Erwachsenenjahren, erzählt sie, entwickelte sich ein intensiver Gesprächsaustausch und es entstand eine neue Nähe zwischen Mutter und Tochter.

Als Margret der Mutter nach dem ersten Tag von diesem Erleben berichtet, sagt die Mutter zu ihr: „Ich werde dir jetzt etwas erzählen. Ich möchte jetzt, dass du es weißt.“ Und wir können uns vorstellen, wie das Herz der Mutter dabei schlug. Und das Herz der Tochter ebenfalls. Nun erfährt die Tochter von einem Kind der Mutter vor ihrer eigenen Geburt. Ein Kind, das die Mutter dann zur Adoption freigegeben hat. Mutter und Tochter fühlen sich nach dieser Offenbarung sehr nahe. Auf einmal ist es nicht nur die Tochter, die im Adoptionsprozess steht, es sind sie beide: die Mutter als einstmals abgebende, die Tochter als adoptivwillige Frau. Auf einmal wird die Distanz verständlich, die Margret wahrgenommen hat. Da gab es noch jemand. Da stand jemand – zwischen ihnen – eine ältere Schwester! Nicht da und doch anwesend.

Kurz darauf fahren beide zum ersten Mal zusammen eine Woche zusammen in Urlaub. Sie sprechen viel miteinander und überlegen, dass einstmals weggegebene Kind, Tochter und Halbschwester, zu suchen.

Erhörte Geschichten sind miteinander geteilte Geschichten. Die Mutter hat ihr so lang verwahrtes Geheimnis der Tochter gegenüber aufgelöst. Indem die unerhörte Geschichte von der Mutter erzählt wurde, konnte sie von der Tochter gehört werden; indem sie von der Tochter mit Anteilnahme gehört wurde, ist sie zu einer erhörten Geschichte geworden. Durch das Öffnen der individuellen Gedächtnisebene und die Integration des Geschehens in das Familiengedächtnis wurde Transformation möglich. Das „Wir des Wissens“ zwischen Mutter und Margret bewirkte eine entspannte Nähe, aus der Handlungskraft erwuchs: Die zur Adoption freigegebene Tochter und Halbschwester konnte infolgedessen gesucht werden. Margret als Tochter spürt nun nicht mehr ‚etwas‘, sondern sie kennt die Geschichte. Das Geschehen ist aus einem diffusen Empfinden in die Klarheit des biografischen Gedächtnisses übergegangen. In der Regel tritt als Folge Beruhigung ein.

Erzähl-Schichten

- Wir alle wollen manchmal einfach erzählen – eine Erinnerung, eine Anekdote, etwas das zu uns gehört. Aus Erzählfreude.

- Wir alle sind, vermutlich, in manchem unerhört, sind diejenigen, die etwas nicht erzählen und also wirklich noch Unerhörtes erlebt haben.

- Und uns allen, oder jedenfalls fast allen, fehlt manchmal ,etwas‘. Es gäbe ,etwas‘ zu erzählen. Aber wir wissen nicht, was es ist. Etwas Wichtiges – Erinnerungsfetzen, Träume, Ängste, fixe Ideen, Körperphänomene geistern dann in uns herum, denn wir ahnen ,nur‘ (Und ein Wort für Vorfahren ist ja auch Ahnen, das ist also auf schöne Weise doppeldeutig). Weil nämlich nicht wir es sind, die eine Geschichte nicht erzählen, sondern weil wir die Angehörigen von Menschen sind, die mit weitreichenden unerhörten Geschichten leben oder gelebt haben.

Wenn wir als Mentor:innen vielschichtige Geschichten begleiten, ist unsere Aufgabe ebenso vielschichtig: Wir sind dann tätig als

- Begleiter:innen für Menschen, die Aspekte ihrer Lebensgeschichte erkunden und zugleich gestalten.

- Wir sind Begleiter:innen des emotionalen Prozesses, den dieses Erkunden auslöst und grundiert.

- Als Mentor:innen brauchen wir zudem Wissen über gesellschaftspolitische und machtpolitische Rahmenbedingungen der biografischen Erzählungen, um deren Folgenhaftigkeit wahrnehmen und gewichten zu können.

Schauen wir unter diesen Aspekten auf Luise als Biografisierende:

Als individuelle Eigenschaft ist für sie ihre Sprechnot nicht erklärbar. Sie ist sich selbst darin ein Rätsel. Durch das Mitdenken der Familiengeschichte zeigt sich Verstummen als lebensrettendes Verhalten, nämlich für die Großmutter. Denn in der Biografie der Großeltern sind gesellschaftspolitische Gewaltverhältnisse unverkennbar prägend. Die Verfolgungserfahrung der Großmutter als Jüdin war bei der Enkelin als Information vorhanden. Es lässt sich vermuten, dass diese gravierende, ich möchte sagen, Leistung das Nicht-Sprechens der Großmutter bei ihr als gefühltes Nicht-sprechen-Können im Körpergedächtnis aktualisiert. „Im öffentlichen Raum kann ich nicht sprechen“, klagt Luise. Das kann sie äußern! Sie kann erzählen, wo sie nicht erzählen kann. Das ist deutlich mehr, als die Großmutter äußern durfte. Die Großmutter wusste jedoch noch, warum sie schwieg. Die Enkelin hingegen weiß nicht. Wir können dies auch ver-rückt nennen: Ereignis und Fühlen sind in der Generationskette getrennt (auseinander-gerückt), um aushaltbar zu sein.

Im biografischen Kontext wird nun dieses „Ich kann nicht“ gehört als Aussage (und weniger als Problem. Es wird in einen Such-Impuls verwandelt, zu der es die entsprechene Situation zu erkunden gilt. „Eine solche Situation zu verstehen ist gewiss eine Herausforderung an unsere Vorstellungskraft. Doch die Vorstellungskraft – diese Fähigkeit, die ethnisch und politisch ist, noch bevor sie sich etwas literarisch oder künstlerisch ausdrückt – entfaltet sich jedenfalls in der Dimension der Herausforderung, des Anspruchs, der unmöglichen Inbesitznahme. Wir besitzen nicht, was wir uns vorstellen. Wir imaginieren zerstreut, unvollständig. Wir mühen uns ab mit der Vorstellung, wir brüten darüber, wir bleiben immer etwas schuldig. Trotzdem bahnen wir uns mit der Vorstellungskraft die notwendigen Wege zum historischen Verständnis und zur politischen Interpretation. Seine Vorstellungskraft einzusetzen wäre dann letztlich keine Sache der individuellen Phantasie, sondern die Herausforderung, etwas zu wissen, das uns nicht unmittelbar klar und deutlich gegeben ist. Etwas, was aus der Distanz unser Gewissen ‚anruft‘.![2] Für Luise wird im anteilnehmenden biografischen Erzähl- und Erkundungsraum aus einer Information allmählich eine in ihrer Tragweite vorstellbare, für wahr-genommene, im Detail nachrecherchierte und im Ausdrucksgeschehen gestaltete Lebens- und Familiengeschichte. Die Information zum Leben der Großmutter hat sie in ihre gemeinsame Geschichte verwandelt. Jetzt ist Anteilnahme spürbar: mit der Großmutter über das Erlittene, mit sich selbst für das Tragen des „Erbes“, und, – in einem neuem Sinne -, im anteil-nehmenden Gespräch in der Gegenwart, indem der Satz „Ich kann nicht sprechen, sobald mehrere Menschen zuhören“ seinen Kontext und damit eine Begrenzung gefunden hat .

II. Gedächtnisräume

In der Biografiearbeit gibt es Anklänge zur Archäologie, in der – erst mit groben Schaufeln und dann mit immer feineren Instrumenten – nach etwas gesucht wird, das anwesend ist, ohne sichtbar zu sein. Und das, indem es freigelegt und gedeutet wird, das Bild des Gewesenen in der Gegenwart verändert.

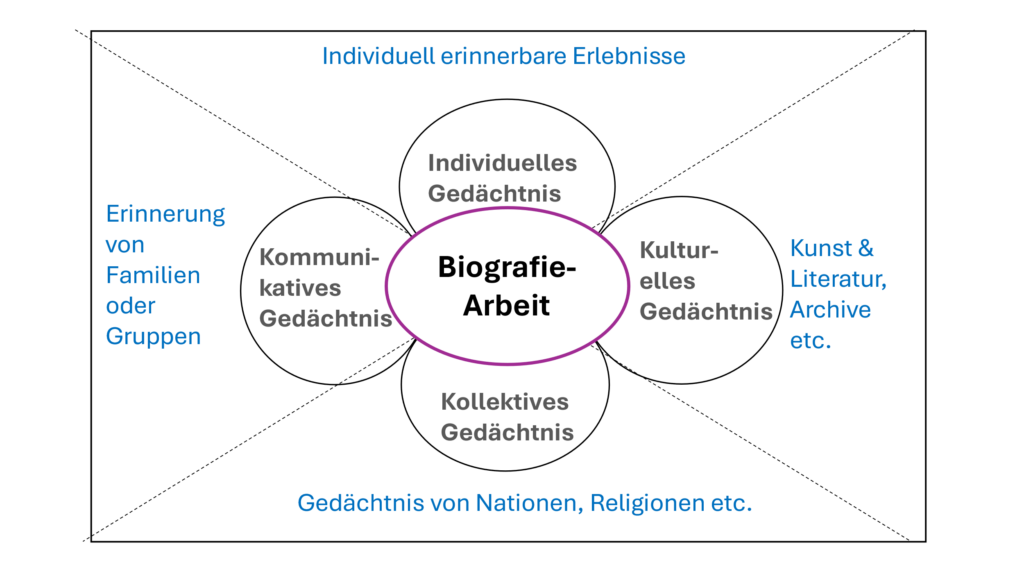

Was sind nun – statt Pinsel und Pinzette – die Instrumente der Biografiearbeit? Biografisierende wühlen in alten Fotokisten, lauschen den kaum hörbaren Untertönen einer familiären Anekdote nach, vertiefen sich in Archivmaterial, besuchen bisher nur dem Namen nach bekannte Orte. Und schließen auf diesen Wegen soziale Gedächtnisräume auf. Mit biografischen Methoden und Wissenshintergründen lässt sich die Vielschichtigkeit der Geschichten heben. Nicht zufällig beinhalten beide Worte den Wortteil ‚Schicht‘. Nachfolgende Skizze macht deutlich, um welche Gedächtnisräume es sich handelt. Wissen über diese Gedächtnisräume ist für Mentor:innen eine nicht zu unterschätzende Ressource.

Die Anregung zu der Skizze entspringt der Gedächtnistheorie von Aleida Assmann und Jan Assmann.

Das individuelle Gedächtnis ist an die Einzelperson und ihr Leben gebunden und beinhaltet erinnerbare Erlebnisse unabhängig davon, ob sie mitgeteilt werden oder nicht. Es erlischt mit dem Tod einer Person.

Das soziale/kommunikative Gedächtnis meint Erinnerungen von Familien oder Gruppen. Das Erinnern geschieht dementsprechend im Alltäglichen, vorzugvorzugsweise im Gespräch mit denjenigen, mit denen man gemeinsam lebt, und unterliegt keinen festen Strukturen. „Dieser allein durch persönlich verbürgte und kommunizierte Erfahrungen gebildete Erinnerungsraum entspricht biblisch den 3-4 Generationen, die etwa für eine Schuld einstehen müssen. Die Römer prägten dafür den Begriff ‚saeculum‘ und verstanden darunter die Grenze, bis zu der auch der letzte überlebende Angehörige einer Generation (und Träger ihrer spezifischen Erinnerung) verstorben ist.“[3]

Das soziale Gedächtnis umfasst einen Zeitraum von ca. 80-100 Jahren, also den Zeitraum, in dem mündlich Erzähltes von nachfolgenden Generationen im Gedächtnis behalten und weitererzählt werden kann, daher auch der Begriff des kommunikativen Gedächtnisses. Das soziale bzw. kommunikative Gedächtnis umfasst auch Personen, die bereits tot sind, aber noch erinnert werden. Es bewegt sich mit dem Zeitstrom, d.h. frühere Inhalte verschwinden beständig und beständig werden aktuelle Inhalte integriert.

Bei Zeitzeugen bedeutsamer Ereignisse wächst im Alter der Wunsch nach Aufarbeitung und Weitergabe. „Was heute noch lebendige Erfahrung ist, wird morgen nur noch über Medien vermittelt sein. Dieser Übergang drückt sich (…) in einem Schub schriftlicher Erinnerungsarbeit der Betroffenen sowie einer intensiven Sammelarbeit der Archivare aus.“ (J.A. S. 52) Hier findet ein Übergang vom sozialen, kommunikativen Gedächtnis in das kollektive und kulturelle Gedächtnis statt.

Das kollektive Gedächtnis zeichnet sich im Unterschied zum vorherigen durch Alltagsferne aus. Um ein Geschehen ins kollektive Gedächtnis zu integrieren, braucht es eine Formgebung in sprachlicher, bildlicher oder ritualisierter Weise und eine zeitliche bzw. räumliche Fixierung des Begehens. Über Jahrtausende hinweg können dann kollektive Gedächtnisinhalte latent oder aktiv verfügbar bleiben.

Das kollektive Gedächtnis meint das „Gedächtnis“ von Nationen, Religionen etc., aber auch z.B. von Fußballvereinen, politischen Parteien, also großer, strukturierter und zeitlich andauernder Zusammenhänge, die ihren Mitgliedern Identität und Zugehörigkeit vermitteln. Es wird in ritualisierten Handlungen und mythischen Bildern vollzogen. Dazu gehören offizielle Gedenktage (Tag der Befreiung von Auschwitz, Frauentag), Feiertage (Tag der Deutschen Einheit, Weihnachten etc.), Eintrittsriten (z.B. Taufe, Vereidigungen beim Militär oder in der Politik, Festakte beim Studiumsabschluss), aber auch Gebäude (Kölner Dom, Deutscher Bundestag, Elbphilharmonie) oder Brauchtum (Fastnachtsumzüge, Prozessionen, Halloween). Was aus dem Fundus des kollektiven Gedächtnisses jeweils aktiviert wird, hängt von der Gegenwartsbedeutung ab, die dem jeweiligen Inhalt gegeben wird und letztlich davon, von wem und wozu die Geschichte gebraucht wird.

Das kulturelle Gedächtnis wird festgehalten in den Kanons von Literatur, Gemälden, Museen, Archiven, Musik und anderen Medien, die innerhalb einer Gesellschaft geschaffen wurden. Es muss von jeder Generation neu „belebt“ werden, um wirksam zu bleiben. Ein Teil dieser „Belebung“ wird durch Schulwissen in Form von Bildung an die Nachkommen weitergegeben. Im kulturellen Gedächtnis sind auch solche Inhalte aufgehoben, die im kollektiven Gedächtnis als störend im Rahmen einer Identitätsbildung, als Nestbeschmutzung, als irrelevant etc. angesehen werden.

Im biografischen Prozess werden diese Gedächtnisebenen in einem miteinander geteilten Prozess erkundet und das erkundete Wissen gestaltet. Je mehr Ebenen dabei miteinander in Beziehung gesetzt werden, desto vielschichtiger erscheint eine Lebensgeschichte.

Gedächtnisräume im Beispiel der Mutter, die ihr Kind zur Adoption freigegeben hat:

Die Distanz der Mutter blieb für Margret lange unverständlich. Mit dem Lüften des Geheimnisses kann das Beziehungserleben sinnhaft verstanden werden. Margret wusste nicht, fühlte aber ‚etwas‘. Und zwar unbewusst so genau, dass der Verlust eines Kindes durch Adoption mit einem Kind aus Adoption ausgeglichen werden wollte. Hier wirkt Gedächtnis als Handlung.

Welche Werte, Gesetze und Machtverhältnisse führten zum Entzug der Anteilnahme? Denn das, erinnern wir uns, liegt unerhörten Geschichten in der Regel zugrunde. Gesellschaftspolitsche Hintergründe von Adoption für die freigebende Mutter waren vermutlich: Abwehrtung früher Schwangerschaft bei gleichzeitigem Nicht-Zugang zu Verhütungsmitteln; gesetzliches Verbot der Abtreibung; rechtliche Nichtgleichstellung einer ledigen Mutter gegenüber verheirateten Müttern mit rechtlichen, finanziellen, beruflichen und sozialen Einschränkungen als Folge.

Ein Kind wegzugeben war zugelich ebenfalls missachtet. Kulturelle Norm war hier: die Frau (nicht Mann) war rufgeschädigt; ledige Mütter waren nicht angesehen bis verachtet; das uneheliche Kind war nicht angesehen bis verachtet. Eine echte Zwickmühle: Was die schwangere Frau auch tat, es schien ungehörig.

Um erzählbar zu werden, bedurfte es von seiten der Mutter des Vertrauens, dass die die Schuld- und Schamdynamik hervorrufenden moralischen Wertungen im Erzählraum zwischen ihr und der Tochter nicht dominiert. Dies wurde befördert durch eine anteilnehmende Haltung der Jugendamtsmitarbeiterinnen gegenüber abgebenden Müttern und der nichtwertenden Haltung im Seminar in Bezug auf Nähe und Distanz in Mütter-Tochter-Beziehungen. Beides wurde so von der adoptivwilligen Tochter an die Mutter weitergegeben.

In meinen beiden Beispielen sind unterschiedliche Zeitebenen angesprochen. Im ersten entsteht Anteilnahme NACH dem Tod der Großmutter als Ereignisträgerin. Im zweiten Beispiel wird die einstmals unerhörte Geschichte ZWISCHEN lebenden Familienmitgliedern geteilt; das nun geteilte und miteinander gefühlte Wissen verändert die gemeinsame Gegenwart und Zukunft. In einem dritten Beispiel möchte ich Biografiearbeit nun als fürsorgliche Gegenwartshandlung skizzieren. Darin wird Nicht-Gewusstes als gemeinsames Nicht-Wissen durch Symbolisierung und Ritualisierung ins Familiengedächtnis integriert und so die Anwesenheit des Abwesenden bestätigt. Die fürsorgliche Gegenwartshandlung ist die dritte Zeitebene.

Das blaue Handtuch – oder die Kunst der symbolischen Anwesenheit

Während eines Gesprächsabends zur Biografiearbeit mit Adoptiveltern hörte ich von einem Vater folgenden Bericht: Seine Adoptivtochter wurde als neugeborenes Kind in eine Babyklappe gelegt. Sie war eingewickelt in ein blaues Handtuch. Ansonsten gab es keine Verbindung zu ihrer leiblichenMutter und dem Prozess ihrer Geburt. Was können die Eltern tun, um eine Verbindung des Kindes zu seiner Herkunft aufrecht zu erhalten? Auf Nachfrage erzählt der Vater, wie sie mit der Situation umgehen: Sie haben das blaue Handtuch aufgehoben als den bedeutsamen symbolischen Gegenstand, der mit dem emotionalen Ereignis der Geburt des Kindes und damit mit seiner leiblichen Mutter verbunden bleibt. Sie fahren in der Geburtswoche des Kindes zu seinem „Findeort“, „besuchen“ die Babyklappe und feiern dann das Ereignis des Lebens mit Eis essen. Dieser Umgang ist bemerkenswert. Die Adoptiveltern sorgen durch das Erzählen für eine ‚homöopathische Dosis‘ des Dreiklangs Zeit, Ort und emotionales Ereignis, so dass das Kind eine Chance bekommt, seinen Lebensanfang im biografischen Gedächtnis zu verankern. Diese Geschichte berührt mich sehr.

Die Adoptiveltern berücksichtigen

- das Körpergedächtnis des Kindes als nicht bewusster Gedächtnisspeicher, in dem Geburtserfahrung und Trennung von der leiblichen Mutter aufgehoben sind;

- das blaue Handtuch als Objekt der Erinnerung, durch das die leibliche Mutter symbolisch anwesend bleibt;

- das kollektive Gedächtnis in Form des in die Geburtsurkunde des Kindes eingetragenen Herkunftsorts, in dem das neugeborenen Kind in der Babyklappe aufgefunden wurde;

- das kommunikative Gedächtnis, hier das Familiengedächtnis, in dem die Geburts-, Findungs- und Übergabegeschichte des Kindes in einer gemeinsamen Erzählung aufgehoben wird und so trotz und mit Nichtwissen durch die Verbindung von Ort-Zeit-emotionales Ereignis stabilisiert wird;

- durch das Zelebrieren des Geburtstages das kulturelle Gedächtnis einer Gesellschaft, die sowohl dem Individuum als auch dem Messbaren (hier das individuelle Geburtsdatum) einen hohen Wert zuspricht.

III. Erinnerungsarbeit als gesellschaftspolitische Handlung

Im gesellschaftspolitischem Raum erleben wir gegenwärtig einen massiven Kampf um Erinnerungshoheit. Erinnerungen zu dominieren dient als zentrales Machtmittel. Gesellschaftspolitische Beispiele sind: Verbot der Menschenrechtsorganisation Memorial in Russland 2021 als Erinnerungsverbot an die Opfer der Stalinherrschaft; die Abschaffung der Shoah-Gedenktage durch die Trump-Regierung im Februar 2025 als Errinnerungshemmung an das aktive politische Eintreten des Staates USA gegen Faschismus. Beides dient dazu, entsprechende Erfahrungen nicht mehr kulturell und kollektiv zu rahmen. Der Begriffs ‚Femizide‘ zur Kennzeichnung geschlechterbezogener Tötungen von Frauen und Mädchen wiederum ermöglicht eine Erweiterung des Verstehens dieser Gewalttaten. Von der individualisierten ‚Beziehungstat‘ werden sie nun auch wahrehmbar und kommunizierbar als strukturelle Macht.

Für individuelle Erinnerungen sind kollektiven Rahmungen prägend. Sie bestimmen wesentlich mit, was erzählt und damit auch gewusst.

Im Rahmen der Biografiearbeit wird auf diese Prägungen geschaut. Sie werden im Nachhinein wahrgenommen und befragt. Biografisierende setzen sich intensiv damit auseinander, was in ihrer Herkunftsfamilie wie bewertet wurde, wer als das schwarze Schaf galt und für wen und ob das so „rechtens“ war. Es wird sich in oftmals langen und intensiven Prozessen zu umfassenderem Wissen und Neubewertungen durchgearbeitet. Durch biografische Nachforschungen erfahrenes neues Wissen kann dem bisher Gewussten widersprechen. Biografisierende sind davon betroffen, wenn ein Freund ein Stasi-Spitzel war, wenn man an Eltern unbekannte Täter- bzw. Opferseiten entdeckt, durch Halbgeschwister, von denen man nichts wusste und anderes mehr. Nun muss in die (gemeinsame) Vergangenheit hinein neu gedacht und gefühlt, die Geschichte neu erzählt werden. Unterstützung im Umgang mit diesen Iritationen ist ebenfalls Aufgabe in der Mentorenschaft.

Sinnvollerweise findet biografisches Arbeiten oftmals in Gruppen statt: Gedächtnisbreite und die Möglichkeiten der Anteilnahme sind hier größer. Aufgabe der Mentor:in ist es dann, den Raum für Mehrstimmigkeit offen zu halten. Dazu ein Beispiel:

Was stimmt? – Über die Mehrstimmigkeit im Erzählraum

Setting ist ein Erzählcafé für ältere Menschen in einer ländlichen Gemeinde, Erinnerungen an gelebte Gewalt durch einen Lehrer, der viele der Anwesende über Generationen unterrichtet hatte, entwickelt sich zum allgemeinen Thema.

Als Kommentierung zu Erzählungen an die erlittenen körperlichen Übergriffe sagt ein Mann: „Die Prügel haben uns nichts geschadet.“ Darauf ein anderer: „Dir vielleicht nicht – mir schon“, und dann erzählt er seine Erinnerungen. Infolgedessen entsteht eine veränderte Atmosphäre. Gefühle werden spürbar: Trauer, Schmerz, Empathie.

Nun stehen, könnte man sagen, verschiedene „Zeiten“ nebeneinander im Raum: die Zeit, in der es angeraten war, seine Verletzlichkeit zu verbergen und Gefühlskälte und Stolz zu zeigen, um sein Gesicht zu wahren und die Zeit, in der Verletzlichkeit und Schmerz anerkannt werden können, ohne zur Schwäche degradiert zu werden.

Das Erzählcafé bietet nun den Rahmen, beides nebeneinander stehen zu lassen, ohne es vereindeutigen zu müssen. Anliegen ist (im Sinne von ‚was ist, ist‘), die Schichten der Erfahrung und deren Verarbeitung erlebbar zu machen, ohne zu werten. Aufgabe der Mentor:in ist hier, keine wechselseitige ‚Überzeugungsarbeit‘ aufkommen zu lassen. Denn diese führt weg von der Breite der Erfahrung und damit von der Mehrstimmigkeit des Erlebens. Aufgabe stattdessen ist Zuhören und wechselseitige Zeugenschaft, das meint hier Anerkennung der Erfahrung und ihrer jeweiligen Verarbeitung.

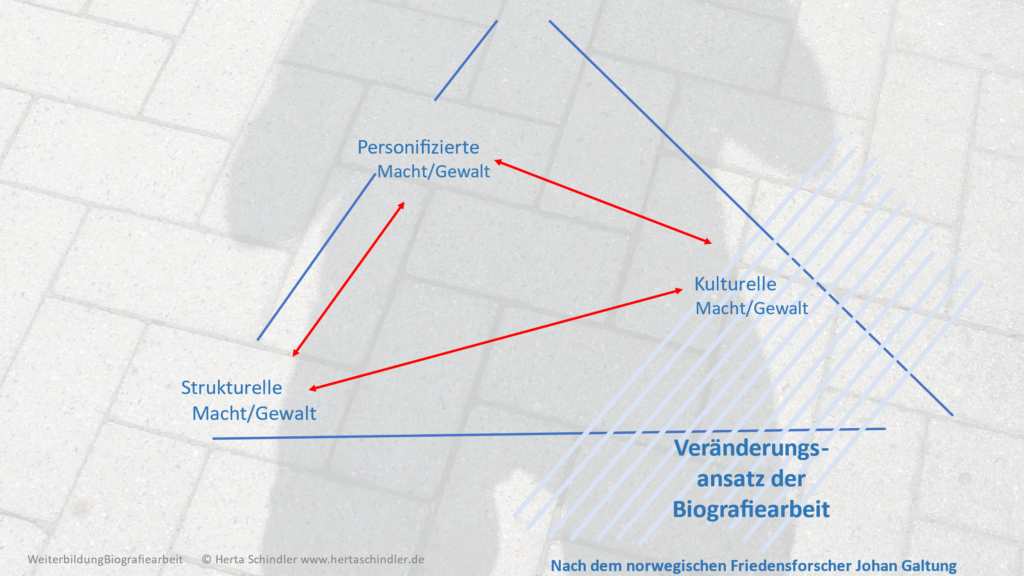

Der norwegische Friedensforscher Johan Galtung unterteilt Gewalt in drei verschiedene Kategorien, deren wechselseitige Abhängigkeit er mit Hilfe eines Dreiecks aufzeigt. Tritt in einer Ecke Gewalt auf, hat das Auswirkungen auf die beiden anderen: Spannungsfelder nähren sich durch diese Wechselwirkungen. In der Biografiearbeit sind strukturelle und personifizierte Gewalt nachträglich natürlich nicht zu ändern, wohl aber die Deutungen dessen und damit die kulturellen Auswirkungen von Macht und Gewalt für die Gegenwart. Als kulturelle Gewalt lassen sich Wertvorstellungen, Sprachnormen und Verhaltensweisen bezeichnen, die in einer Gesellschaft dazu dienen, personale und strukturelle Gewalt vorzubereiten, zu provozieren, zu übersehen oder zu rechtfertigen.

Biografiearbeit als Versöhnungsarbeit nach gesellschaftspolitischen Konfliktlagen

Wie am Beispiel des Erzählcafes gezeigt, eröffnet Biografiearbeit ein Setting, das Mehrstimmigkeit befördert, ein zugleich demokratiestärkend -und schützender Aspekt. Dan Bar-On, Psychologe, Therapeut, Holocaust- und Friedensforscher hat mit dem Initiieren Erzähl-Räume Biografiearbeit als Mittel zur Deeskalation angewandt: In der Versöhnungsarbeit, mit NS-Täter- und Opfernachkommen, mit Friedensinitiativen in Nordirland, Südafrika, Israel/Palästina. Das gegenseitige Erzählen und Anhören von Lebensgeschichten in einem sicher gehaltenen Erzählraum dient der so schwierige Wiedereinführung von wechselseitiger Anteilnahme nach Zeiten der Feindschaft, „wenn es im grenzüberschreitenden Dialog stattfindet. Damit sind weniger Staatsgrenzen als die Grenzen des eigenen Kollektivs gemeint. Wenn Storytelling-Vertreter von verfeindeten Seiten zusammenkommen, wenn sie sich verabreden, (…) persönlichen Erlebnisse und Sichtweisen des anderen in Ruhe anzuhören und als seine Erfahrung ernst zu nehmen, ist das eine praktische Einübung in Multiperspektivität. Wer durch Zuhören und Nachfragen Grenzen überschreitet, wer versucht, sich gedanklich in die Lage des anderen hineinzuversetzen, hat damit Feindschaft schon ein gutes Stück überwunden. Das ist ein Schritt, den Kreislauf von Angst und Gewalt zu durchbrechen.“[4]

Ent-geistert sein

Zum Schluss möchte ich auf die Anfangsgeschichte zurückkommen: Auf die alte Dame, die bis zu ihrem Lebensende mit einer verdeckten jüdischen Identität lebte. Diese Geschichte bekommt noch einmal eine neue ‚Schicht‘‘, indem ich hinzufüge, dass in jenem Dorf jahrhundertelang eine große jüdische Gemeinde zugehörig war. Als die Arztfamilie an diesen Ort kam, waren Flucht, Deportation und spätere Ermordung vieler der 30 jüdischen Familien erst 4-5 Jahre her, das Anzünden der Synagoge durch Dorfbewohner erst 6 Jahre. Es kann also notwendig sein und klug, etwas im Unerhörten zu lassen – für lange Zeit.

Wenn die Zeiten günstig sind, der Mut gewachsen, die Dringlichkeit hartnäckig ist, wenn die Lust am Selbst-Sein schließlich überwiegt, dann kann „es“ raus. Dann entsteht eine gemeinsame Welt. Jetzt wissen WIR es! Gemeinsam, nicht einsam. Wir sind ent-geistert, um be-geistert gegenwärtig zu leben.

„Am Ende des Flußarms ist die Hand aus Sand, die alles, was durch den Fluß geht, aufschreibt.“

(René Char)

[1] Alle Beispiele sind anonymisiert.

[2] Didi-Huberman, Georges: Zerstoben. Eine Reise in das Ringelblum-Archiv des Warschauer Ghettos. In: Vollhardt, Ulla-Britta und Zadoff, Mirjam (Hrsg.): Wichtiger als unser Leben. Das Untergrundarchiv des Warschauer Ghettos. Wallstein Verlag, 2024, S. 67

[3] Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis – Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. 2. durchgesehene Auflage, München 1997, S. 50

[4] Schmidt, Wolf: Versöhnung durch persönliche Geschichte. In: Bar-On, Dan: Den Abgrund überbrücken. Mit persönlichen Geschichten politischen Feindschaften begegnen. Körber-Stiftung, Hamburg, 2000, S. 16